【文化籽:藝文沙龍】

每年金秋,台東池上是一所沒有蓋的天然劇場。藍天白雲、青山稻浪;煦風歸燕、金稻飄香,每場演出風景獨一無二,必須與老天爺合作。今年「池上秋收稻穗藝術節」,禾穗中奏樂,與「優人神鼓」的舞者肢體互融,鼓聲時而澎湃、時而靜寂,是秀?是禪?更似是向大地致敬的祭祀,一息間天地人合一的和諧,令語言文字變得多餘。

露天田野搭建的臨時舞台,天地為佈景,竟然比都市華麗演奏廳還要恬靜。這舞台鋼琴家陳冠宇、林懷民的雲門舞集和張惠妹等都曾踏足過,今年則由表演藝術團體「優人神鼓」回歸主場。幾千位觀眾屏息靜氣,優人緩緩而靜默地赤腳步至,體態寧靜了然,演出前舞者必先步禪、打坐靜心,這是「道藝合一」的優人法。鑼鼓響起,75分鐘如浪潮的擊鼓與禪舞,鑼鼓並列、亦動亦靜,帶觀眾與天地對話,配合作品的雅號《時間之外》,是優人藝術總監與創辦人劉若瑀的心血作品。

20世紀戲劇大師葛洛托斯基(Jerzy Grotowski)的身體訓練法在當代劇壇極具盛名,以嚴格、苦行、激發演員身體潛能著稱,深深影響劉若瑀把東方傳統武術、擊鼓、太極導引等元素結合,探索出以靜、坐開發內在生命品質為一種優人式的中西合璧表演形式。

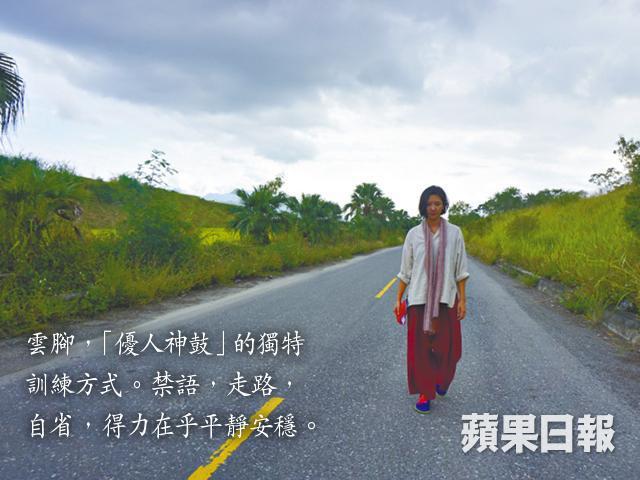

「雲腳」是優人獨創的禁語走路修行,來到池上,我們也被安排進行入門版的「稻浪雲腳」,走過公東教堂、鐵花村和關山天后宮等景點,為一場期待已久的表演賦予更深層的意義。正如劉若瑀所言:「一個表演者內在的悸動才是活生生的力量,而不是美麗而刻板的手勢。」藝術節的力量來自大地。事實上,單單令稻田舞台成金黃色絕非望天打卦,而是事先經過與農民協調,游說他們同期插秧與收割而達成。

劉若瑀女兒、金石優人藝術總監陳紫綸,坦言優人的學藝過程讓她尋回自己,道是「放下」。「我覺得我可以放下舞台,意思是我不用再透過舞台證明我是誰,或是由別人評價我好不好,以這種心態去演出才能活出真我本相。」

池上農民 恒久音樂夢成真

記得多年前,藝術節主辦單位「台灣好基金會」創辦人柯文昌與同工來到池上,問農民有甚麼夢,回覆竟是在稻田舉行天地為舞台的音樂會,概念正好與他推崇「鄉鎮文化」吻合,致令他着手籌備池上藝術節,一辦便是七年。

不說不知,在175公頃一望無際的田野上進行如斯大型的演出,卻何以不見一根電線杆?台灣好基金會執行長李應平解畫指,自主意識很強的池上鄉鎮村民,為捍衞自然景觀,當年極力阻止台灣電力公司在田野架設電線杆,轉而鋪設成本高昂的地下電線。「池上農夫在藝術節義賣池上米籌款,就是認同一個文化得來不易,希望長遠藝術節能自負盈虧。」

創立「好店」 展售台灣價值

有台灣「創投教父」雅號的柯文昌,自小在屏東的田間混大,母親後來成了出家人,向他不停灌輸回饋社會的哲學。他認定鄉鎮價值必須延續與創新,不會與城市化牴觸。他特別對「土地」有負擔,深明文化社區建設是細水長流的事,故他花大量時間與居民建立互信關係。

「做慈善有時比做生意難,難在成果難以量化。」這位商界強人嘆說,但他深信鄉鎮力量,更透過成立「台灣好,店」,以公平貿易精神經營,為鄉鎮文創打造展售平台,共同從弄巷中冒險。「我覺得無論是社區手作、原住民工藝、有機小農、青年文創,都屬於台灣的生活和價值,都值得保育。」

基金會希望原住民或工藝師可以安心留在家鄉工作、傳承文化和維繫家庭。他們將一個廢棄舊倉庫,打造成結合台東音樂人和慢市集的音樂部落「台東鐵花村」,讓原住民留在故鄉唱自己的歌,年輕人回鄉發揮創意。基金會又在苗栗九所小學推行「神農計劃」,培育學生「有機飲食、土地教育和家鄉認同」觀念。「孩子們原先不愛吃菜,耕種後每餐把青菜吃清光。」

此外,基金會去年開展了為期十年的計劃「池上藝術村」,希望效法歐洲巴比松藝術村(Barbizon),首位駐村藝術家是美學大師蔣勳。「藝術家可入住當地老屋,與居民相處並在自然間擷取創作靈感。」

最有意思的計劃,我覺得是「再生銀行」,位於台北市廢置空軍總部圖書館大樓裏的「再生藝術工作坊」上月才正式開幕。工作坊有一個偌大的再生空間,結連 36間台灣企業提供的工業剩餘物,大多是柯文昌的商界朋友捐出,一排排鐵架放滿布疋、毛冷、膠珠仔、鈕釦、木材等,市民可隨時來享用資源,藝術家也可任用物資進行創作。其中一張畫,就是用今年台北兩次颱風打倒在地的樹木所砌出來的環保圖畫,參觀當日也有見媽媽在做勞作親子活動,讓下一代傳承再生精神。

池上藝術節的成功,除了企業家回饋社會、家鄉,還有村民在參與藝術節之時建立的凝聚力。事先張揚五年後退引商界的柯文昌,屆時會完全投入基金會工作,回應已逝母親的呼籲。「如果你今生不把資產還給社會,下輩子要還的可多呢。」池上之後,下一個鄉鎮目標,柯文昌鎖定家鄉屏東潮州。他強調,基金會的初衷是讓所有台灣人,都能感覺台灣的好。

同樹不同命 「大樹舞台」最幸運

池上著名的除了池上米和便當,更有近年因某廣告引來遊客朝聖的「金城武樹」。可這有40年歷史的樹不敵遊人踐踏變得瘦弱,去年更在一場颱風中倒了。這明星樹可是池上的新吸金景點,觀光年產值達五億台幣,死也不能倒,於是就有人把它夾硬重新用鐵架扶植成猶如樹木版植物人的「植物樹」。滅樹唯一欣喜的竟是附近農民,因為人潮快把他們逼瘋,他們早就氣得想把樹砍掉。

同於池上,我也看到幸運的樹。由廢墟改成的鐵花村已發展成創意市集和原創音樂平台,去年張惠妹就在那「大樹舞台」演出。大樹舞台之所以得名,由於這露天森林舞台中間有多株從日治時代留存迄今的巨大樟樹,台灣好基金會尊重鄉土精神,建舞台時特意把樹留下,寧願在舞台開幾個洞保留大樹,反而成為一個讓人在蓊鬱林蔭中聆聽音樂的好地方,台灣人對自然的尊重可見一斑。

如果這些樹生於香港,可能早已在「發展是硬道理」的金科玉律下壯烈犧牲。路政署砍掉般咸道四棵百年石牆細葉榕,眼不眨、頭不回,理直氣壯得毫無餘地,令你不禁為它們唱輓歌時,輕聲慨嘆:「來生不做香港樹!」

台灣好基金會 http://www.lovelytaiwan.org.tw/

部份圖片由台灣好基金會提供

記者、攝影:鄭天儀

編輯:李寶筠

美術:楊永昌