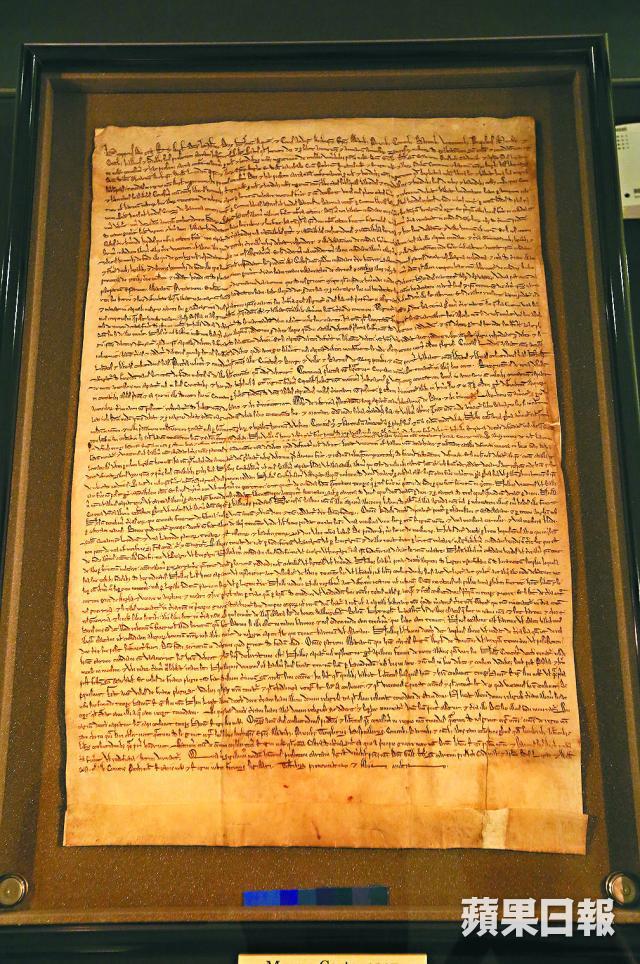

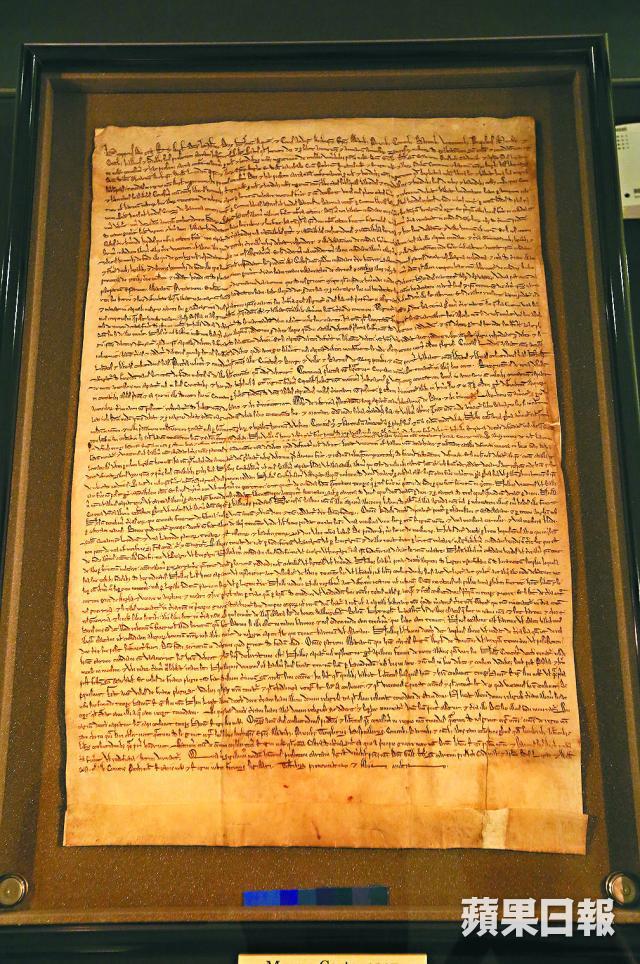

【本報訊】「法律面前,人人平等」這句話現已成為法治核心,不過在數百年前,這權利並非必然。800年前英國王室受壓下簽署了一份憲法文件,這就是奠定現今法治基礎的英國《大憲章》;當中最著名的條款是規定「君主與庶民同罪」。其中一份保存在英國赫里福德大教堂1217年版本的《大憲章》,今天起一連4日在香港展出。

記者:蕭洛文

原版《大憲章》於1215年由英國國王約翰簽署,是次環球巡迴展覽是為紀念《大憲章》面世800周年,而1217年版本至今流傳僅餘4份,內裏包括多項保障人民權利的條款,免受君主剝削。展覽亦會展出約翰王在1215年向各郡行政司法和王室官員,宣佈實行《大憲章》的令狀,為碩果僅存的一份。除了兩份文物,展場亦設有資料板,介紹頒佈《大憲章》的歷史和影響。兩份文物早前曾經在美國紐約、盧森堡、北京及上海等城市展出。

親身運送珍品到港展出的大教堂主教普林牧師(Chris Pullin)表示,《大憲章》奠下現今普通法基礎,「皇帝由不受法律規管,到納入法律管治,當年是很漫長的故事」。他說訂下《大憲章》時面對重重難關,但成為法治的轉捩點,「像撒下一粒種子,最終讓英國法律發展成大樹」。他希望藉着今次展出,引起各地關注和討論,反思普通法對世界的意義。

吳若蘭讚港人重視法治

被問到香港部份法例,如《防止賄賂條例》第3及8條均不涵蓋行政長官,這是否符合人人平等?普林笑言自己並非憲法專家,對香港社會和實行普通法的情況不熟悉,不便評論,「但我很鼓勵將《大憲章》精神傳給每個人」,認為每個人在法律面前都應該平等,「法律是獨立的,是對所有人的保障」。他指本港具英國殖民歷史,相信與過去數個展覽城市的參觀者的感受不同,很期待了解香港人對《大憲章》的看法。

英國駐港總領事吳若蘭則指《大憲章》是本港普通法發展歷史的一部份,這份歷史文獻代表長久以來的法治和自由,希望市民大眾可以近距離觀看這份歷史性文獻,了解其意義。對於本港過去一年,對法治爭議不斷,她表示有時候有爭議是好事,這代表香港人重視法治,她又讚揚本港高度法治社會。展覽由今天起一連4日至本周六,在金鐘蘇富比藝術空間展出,免費入場。每日將有導賞環節,由普林牧師親自帶領,介紹展品的歷史和解答參觀人士提問。

英法律現存《大憲章》條款

…the English Church shall be free, and shall have its rights undiminished and its liberties unimpaired.

英國教會應享有自由,其所有權利和自主不受侵犯。

The City of London shall have all its ancient liberties and free customs... we will and grant that all other cities, boroughs, towns, the barons of the Cinque Ports and all ports, should have all their liberties and free customs.

保證倫敦城、五港同盟和所有其他行政區、城市和港口的自主與習慣。

No free-man shall be taken or imprisoned, or dispossessed, or be outlawed, or exiled, or in any other way victimised; nor will we condemn him, nor will we commit him to prison, excepting by the legal judgment of his peers, or by the laws of the land.

任何自由人,如未依法判決,均不能被扣留、監禁、剝奪法律保護權、流放,或加以任何其他傷害。

To none will we sell, to none will we refuse or delay right or justice.

不得拒絕或延擱任何人應享之公正審判權。

資料來源:主辦單位