【專題籽:一樓一故】

上周公佈的《米芝蓮指南》,街頭小食也有份,今次的一樓一故,也跟小食有關。到訪的圍村,那裏沒有被評為法定古蹟或第幾級的歷史建築,但是找到一些已被人遺忘的煮食工具,煙囪、磚爐灶、竹簍與碓(舂米器具)等。文英嬌是落馬洲邊境洲頭村的原居民,她不但保留了那些從祖輩年代遺下來的用具,還傳承了圍村傳統特色小食──手粉、茶粿、清明仔及番薯餅,並成功申請成為香港非物質文化遺產,希望把圍村的傳統保育,讓子孫親身感受先輩的生活方式。

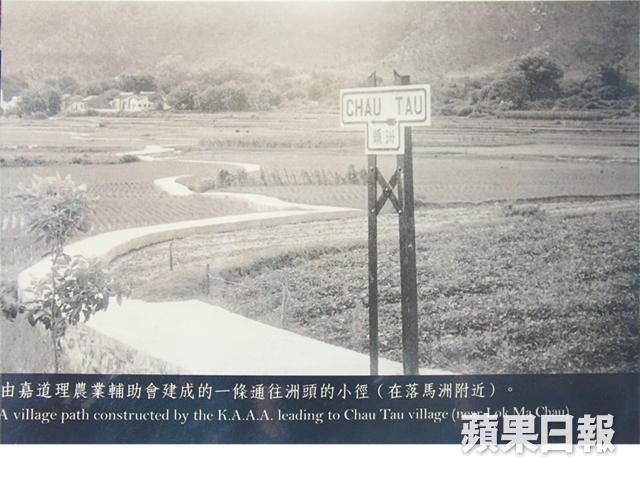

在Google網頁上輸入「洲頭村」,首個搜尋出來的是維基百科,內容不足百字,描述它是位於港深邊境,在落馬洲東面,是新界五大氏族之一文氏其中一個聚居地。搜尋結果首頁餘下的九個資料,都是村屋出租與交通情況,洲頭村究竟是何模樣的?我跟隨鄭家鈿和他的太太,即洲頭村原居民文英嬌,從那人來人往的上水鐵路站轉乘往元朗的紅色小巴,沿着青山公路行駛。不消一刻鐘,鄭家鈿向司機叫「牌坊有落」,眼前是一個數層樓高寫有「洲頭村」的牌坊,鄭家鈿如數家珍地說:「鐵路公司徵用了原來牌坊的位置興建落馬洲路線,所以請了風水師擇地及良辰吉日,興建這座新牌坊。」經過迂迴小路,終於正式進入洲頭村,迎接我的是一片翠綠的莧菜田,再望過去全是三層高的丁屋,牌坊跟村顯得格格不入。

家人八十年代移居英國 與姊留守祖屋

在洲頭村村公所後方,是一片空地,那裏還有好幾間青磚瓦頂的村屋,文英嬌說:「村民大部份都移居海外,這些屋已經荒廢,留下來或回流村民都將祖屋改建成幾層樓高的丁屋。」她與大家姐因為年齡逾18歲,沒有跟家人在八十年代初移民英國。「爸爸是村裏第一個外闖打工的,五十年代初已經在英國做廚師,1957年將祖屋改建,我家是村中第一間兩層高的建築。」八十年代再改建成現在的三層高,夾在那些逾百年歷史的青磚瓦頂村屋中,異常突出。她還記得在六十年代末,「爸爸買了一部黑白電視機,時為新科技,村裏只得我家有,大清早已經有鄉里在門前等着。每天客廳坐滿三、四十人,從早到晚在看電視,記得阿嫲破口大罵他們是否想踏破我家,晚上也賴着不走,人家如何睡覺。」

五、六十年代,文英嬌的家是洲頭村潮流先驅,可是到了八十年代,變成最落後的一家。原因是家中還有一個用來舂米的碓,現仍安置在樓梯底,「從前這條村是種米的,家家戶戶也有這個碓,人站在一邊在上面搖,另一端是裝鐵製的碓頭,一起一落地舂米,將米壓成粉,就可以用來做圍村小食。八十年代改建時,媽媽堅持保留這碓,她說要後代知道這是甚麼。」隨着時代變遷,現在只有文英嬌家裏找到一個。

文母還留有食物竹籃、魚簍、木盤等,最大型是那個燒柴的廚房,它跟文英嬌家相距十多步,「從前是豬欄,不知何時開始改裝成廚房。」鄭家鈿將從後山果園砍下來的荔枝木放入磚爐灶中,聽見噼嚦啪啦的聲音,不久發現蒸氣從爐灶上的大鐵鑊冒出。同一時間,鄭太在屋前空地準備圍村小食手粉,她說:「這塊空地是附近十多戶的公家地,小時候我就在這裏玩。」將粘米粉與糯米粉混在一起後溝水,再用篩將粉篩進木製手粉格,「小時候,想食就叫媽媽整,沒有心機學,她就叫我不要阻手阻腳,安排我用那個碓舂粉。直至她離世後,女兒嚷着要食,我就問村中的婆婆,但是她們太老已經忘了如何製作,就憑記憶回想媽媽是如何做,失敗過很多次後才成功。」加入花生茸作餡料,「從前媽媽在後山果園種花生,自給自足。」再用篩將粉料填滿粉格,壓平後就拿到已經大滾的大鐵鑊裏隔水蒸。

圍村四糕粿 成香港非物質文化遺產

文英嬌指母親即使年過六十,也會到後山的果園耕種及砍柴,「她10年前過世,當時這廚房放滿一排又一排的荔枝柴,鄉里笑說用三代也用不完,只留了這些,是媽媽堆出來的,非常整齊。」我們又回到大屋製作另一款圍村小食,十多分鐘後,鄭家鈿說時間差不多了,手粉已蒸熟。從後門望向那間瓦頂廚房,煙囪出現炊煙,走進廚房,充斥着荔枝木香與糕點香,是城市中不能嚐到的香氣。

入村時,看見多塊寫有水貨客不要入村的警告牌,這裏跟落馬洲僅有數分鐘的車程,附近的古洞已被納入新界東北發展計劃,如果有發展商收地,會否賣地?文英嬌堅定地說:「堅持不會賣,否則那個舊廚房早已不存在。」她還把四種圍村小食,即手粉、茶粿、清明仔及番薯餅,成功申請成為香港非物質文化遺產。文英嬌是女性,根據圍村傳統雖沒有繼承權,她卻成為傳統小食傳承人,希望圍村小食得到更好的保育與傳承。舊廚房門前貼有兩夫婦創作的對聯,「縷縷炊煙迎風起 啖啖糕粿讓你嚐」,圍村糕粿不僅是一種小食,更記錄着原居民從前的艱苦生活,如果連屬於自己的歷史也不守護,讓它淡淡地由時間沖洗掉,那就辜負先祖的努力了。

新界文氏 文天祥堂弟後人

十九世紀末,英國與清廷簽訂《展拓香港界址專條》後接管新界,遇到村民頑強抵抗,其中以居住錦田一帶鄧氏、元朗新田及大埔泰亨一帶文氏、上水東北梧桐河流域廖氏、河上鄉侯氏及粉嶺彭氏,這五個姓族村民為主。其後港英政府在新界登記地權時發現,五族名下的土地甚多,故被稱為「新界五大姓族」。

開枝散葉 聚居三圍六村

新界文氏始祖文天瑞,是南宋抗元丞相文天祥的堂弟,他為逃避元兵追捕移居廣東寶安三門東清後坑,至明初永樂年間(1403至1424年),由文天瑞七世孫文世歌分支遷入新界新田鄉。族人開枝散葉,主要聚居於鄰近的三圍六村,三圍是仁壽圍、東鎮圍、石湖圍;六村則是安龍村、永平村、蕃田村、新龍村、青龍村和洲頭村。

洲頭村是文世歌之孫文廷士的分支,村中設廷士家塾,原為村民聘請老師教導村中子弟的地方,於八十年代改建為洲頭村宗祠,保留了木門、石門框及木對聯等舊家塾的遺物。

記者:黃碧珊

攝影:徐振國

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌