盛傳將會接任港大校務委員會主席的李國章,早前在港大校委會會議上的發言錄音外洩,李國章指自己與大多數香港人都不看《文匯報》及《大公報》等左派報紙。《文匯報》其後撰文回應,為讓李國章對該報有客觀了解,作出更公道評價,報館會免費向他贈閱一年。

翻看《文匯報》歷史,在成為愛國報前,它是在「抗爭」中成長。1938年1月25日,抗日戰爭發生期間,《文匯報》在上海創刊,由於旗幟鮮明地宣傳抗日,創刊不久,發行量近五萬份,超越發行量曾佔上海第一的《新聞報》。

雖然當時《文匯報》的辦事處位於「孤島」公共租界,又聘用英國人為發行人兼董事長避開日本人的新聞檢查,但是創刊不足一個月,已成日本的眼中釘。2月9日報館收到恐嚇信,翌日有人向報館投擲手榴彈,讓成一死兩傷。受襲後,該報發表社論,表明嚴正立場,之後報館又收到毒水果、汽車襲擊等,但是它沒有屈服,捱到1939年5月31日才被迫停刊。

反對一黨專政令國民政府不滿

1945年8月日本戰敗後,《文匯報》於9月初復刊,當時是由國民黨統治,但是報章立場鮮明反對內戰及一黨專政,令國民政府不滿,1947年5月再次停刊。報社舊班底逃亡到香港,1948年9月9日《文匯報》香港版面世,班底中包括中國新聞界泰斗人物徐鑄成。

徐鑄成1927年已在新聞界打滾,原在《大公報》任職,上海《文匯報》成立初期,報刊創辦人之一嚴寶禮慧眼識人才,聘請被《大公報》撤離遣散的徐鑄成擔任總主筆。其後,徐鑄成在香港籌備《文匯報》,上海解放後,又回到上海任社長兼總編輯。

根據自1961年加入《文匯報》、於報社工作近四十年的高級記者鄭重,訪問許多《文匯報》舊同事及與該報有關人士,並把內容結集而成書,在2010年出版《毛澤東與「文匯報」》。書中指出,1949年初徐鑄成清楚眼前準備登上天安門的毛澤東,已不再是重慶談判時的毛澤東,惟大局已定,6月21日,《文匯報》正式復刊,社論寫上由徐鑄成主筆,但是語調呆板,「上海解放了,全國的解放也近在眼前了,我們的《文匯報》今天在上海復刊,讓我們歡呼,中國共產黨萬歲﹗向全體人民解放軍歡呼﹗沒有他們正確的領導,沒有他們堅決的奮鬥,哪有今天﹗」又寫道:「我們要堅持人民立場。」還說:「今後,我們將好好學習,拋棄舊包袱,學習新經驗,真心和人民結合起來,把握住新民主主義建國總方向,向前進步,而在新聞及言論方面,將力求客觀真實,追隨進步的同業之後,為新民主主義的文化建設,盡其綿力。」徐鑄成在其回憶錄中指出:「我對社論也難以執筆,因數十年記者經驗,從不慣於人云亦云,思想未通即先歌頌,每以此為苦。老友李平心兄諒我苦心,輒陪我熬夜,我舒紙半日,尚未能下筆,輒請平心代勞。總計復刊一二年屈指可數之社論,以平心所撰者為多。」

統一發稿失去報章生命

毛澤東上台後,「統一發稿」開始流行,即刊登新華社的統發稿,這為難了徐鑄成等希望辦具特色與生命的報刊。復刊六個多月裏,《文匯報》共刊登新聞和文章14,278篇,其中採用新華社電訊2,450篇,佔總數17%,其餘是自家稿件。這回它沒有在國民時期「寧為玉碎不為瓦存」的堅持,但是即使徐鑄成已改變迎合大方向,《文匯報》仍然多災多難。

1957年3月,毛澤東接見徐鑄成,並讚揚徐辦報出色,但是三個月後,毛澤東發表〈《文匯報》的資產階級方向應當批判〉,反右運動開始,徐鑄成被打成右派分子,與右派的章伯鈞和羅隆基有組織地「向黨進攻」,最終徐鑄成被逐出《文匯報》,到鄉下勞動,再被分配到其他出版機關。

雖然徐鑄成落馬,不少編輯記者也因「反右派鬥爭」被迫走,但是《文匯報》繼續成為人民喉舌。1965年11月10日,《文匯報》刊登〈評新編歷史劇《海瑞罷官》〉。海瑞是明代御史,敢於向皇帝進諫,1959年毛澤東在中央政治局會議上盛讚海瑞,儘管他批評皇帝,對皇帝還是忠心。其後,毛澤東又跟官員透露希望中國有多幾個海瑞,全國掀起「海瑞熱」。至1965年,上海市委宣傳部以海瑞為題編一套歷史劇,所以出現了劇評,後來更因為這篇文章,拉開了「文化大革命」的序幕,又一次對報社人員帶來極大破壞。

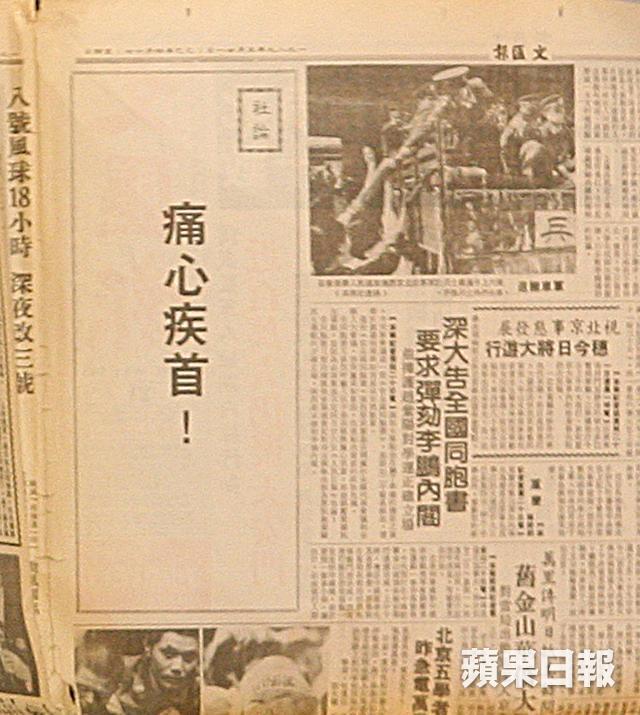

開天窗社論支持學運

即使香港與國內《文匯報》是兩個完全獨立的機關,可是按歷史來看,兩地報社合作無間。1989年,北京大學生佔領天安門廣場,5月20日,時任總理李鵬簽發戒嚴,翌日,時任香港報社社長李子誦,以「開天窗」刊登「痛心疾首」四個大字發表社論,支持學運的姿態出現,離開多年來的北京喉舌。至發生六四屠城,頭版印有〈強烈譴責法西斯血腥暴行 向北京死難愛國同胞致哀 香港《文匯報》全體同人〉字句。秋後算賬令香港《文匯報》要員集體被辭退。

不管是徐鑄成「力求客觀真實」或是近年的李子誦「有喜報喜,有憂報憂;有善必揚,有惡不隱」,仍然是現在網絡資訊氾濫時代中有效用。荒謬之事日日有,接受資訊時,最重要是加上獨立思考,不要被耳濡目染及「包容」洗腦。

資料來源:鄭重著《毛澤東與「文匯報」》、《香港文匯報四十年:1948-1988》、《香港文匯報創刊65周年紀念1948-2013》

記者:黃碧珊