【文化籽:藝文沙龍】

「筆」之所謂,不滯於物,

草木均可為筆,紙在心中。

見朋友趕潮流一窩蜂迷上填色畫冊《秘密花園》,口說減壓卻因搶不到名貴進口木顏色筆而率先抑鬱,阻人呃like猶如殺人父母。又遇過朋友學了幾堂國畫,已籌算開展覽賣畫作當藝術家,自信瀉地。反而我不時會掛念兩位視畫畫為修行的朋友,他們從不自稱藝術家,倡導開心畫畫、唔開心都畫畫的「無為而畫」哲學,換來忠於自己的快樂。

開設計公司20年的Paul Lung,早以超寫實的精描貓咪畫揚威國際。自幼愛畫畫的他,2004年事業走到樽頸,於是開始畫鉛筆畫減壓,自此沒有一天放下鉛筆。近年他沉迷畫佛,每天定要花數小時畫他的鉛芯筆素描和速寫,並視為內在精神修煉,最近的大作是足足花了98天繪畫的《哼哈二將》,「近一百天的繪畫過程,除了享受,中間還有多次反思,跟內在的小孩對話。」他的畫風分兩邊走,一是花長時間(至少幾十天)完成的鉛芯筆精描;一是為了放鬆自己,天天都抓畫身邊的人、事和貓。

一筆走天涯 精細如PS

一支0.3鉛芯筆,$12一盒筆芯,他就是率性地一筆走天涯,畫出比相片更寫實、更立體的鉛芯筆作品。相片已經驚為天人,親眼欣賞實物,看到紙上的筆痕及毛粒,不禁想像Paul是如何一筆一筆如苦行僧朝聖般修煉的足迹。他的「畫咗當食咗」速寫系列就是把家常餸或路邊小吃入畫,當然畫功也是相當精細,21世紀人類已習慣埋位開飯「相機食先」,Paul也是信徒,但他用的是人肉相機。

觀看Paul創作的確奇特,正因他沒受過正統藝術訓練,不懂起稿也不理透視,人貓就由眼睛開始畫,再不斷伸延出外,像砌圖般一小撮一小撮完成作品。他喜歡貓,家中也養了不少,所以不同貓兒就是他的作品主題,每一條貓毛都很細緻,觸鬚留白神乎其技,貓兒神情、光線明暗部份處理一絕。要不是他在社交網絡把每晚描繪的步驟分段上載,你或會以為是Photoshop的後期搞作。「畫精描的數小時就像朋友玩秘密花園,我會專注於每小部份影像而不是在整張畫裏面,當你好專注做一件事,便會進入屏息靜氣的狀態。」談到畫癮令他「差點為甚麼呼吸都忘記,也不捨棄」時,Paul如在講鬼古。

「我享受完全忘我、與畫獨處的數小時,那光陰異常甜蜜,我很想用畫畫來記錄身邊的事物、寵物及食物,也喜歡畫街頭snapshot,那刻想畫就畫,但畫面都有故事。」他露出找到歸屬的幸福感,對於11歲就獃在太空館天象廳暗角思考宇宙奧秘的Paul,畫畫是他永恒的精神修練,每天最享受的就是深宵與畫一人前。

45歲退休 無意賣畫為生

畫到環球粉絲滿天下,還得到不同國家的報章及網站報道,包括英國《太陽報》、美國《國家地理頻道》、中國中央電視台網站及日本人氣網站GIGAZINE等,但Paul仍強調自己不是藝術家,只是個愛匿在家的宅男。早已定下45歲退休的他,正在倒數隱退的日子,劇透未來全力作畫的人生一頁。他坦言不求名、利、權,堅拒賣畫,也未開展覽或出書,更無意授徒,更遑論以畫畫為生,他強調自己還是學徒,學海無涯,惟勤近岸。或許,只有當一個人無為而做事情,他才能卸下俗世包袱,釋放所有潛能,而那些為畫畫、呃like、成名、銅臭而創作的人,難以理解這種刻意進入無意識的無我境界。

在生活或工作上,他同樣有着那一種執着,做得不好便心有不甘,「現在學習放鬆一點,享受當下的過程。」Paul說。

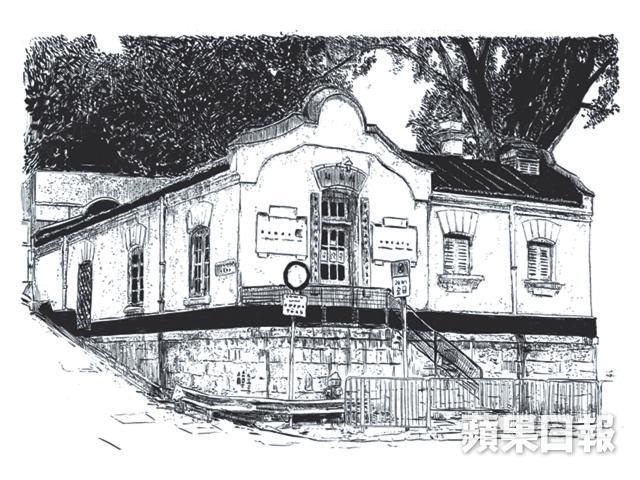

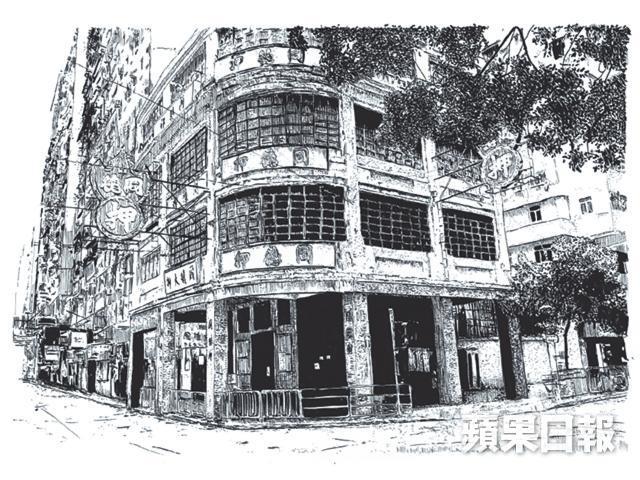

忘記目的,盡力做好眼前的事,還有八十後的蘇頌文。他的正職同樣是設計,閒時迷戀速寫香港舊建築,希望能盡量以畫筆記錄香港瞬間。「香港人面全非的速度太快。」他特別愛畫灣仔、上環及西環等仍充斥舊建築物的社區,以一筆一勾述說本土故事。「好似被清拆的同德大押,既然大家懷念我便就走去畫它,香港人對文化的集體回憶很善忘。」

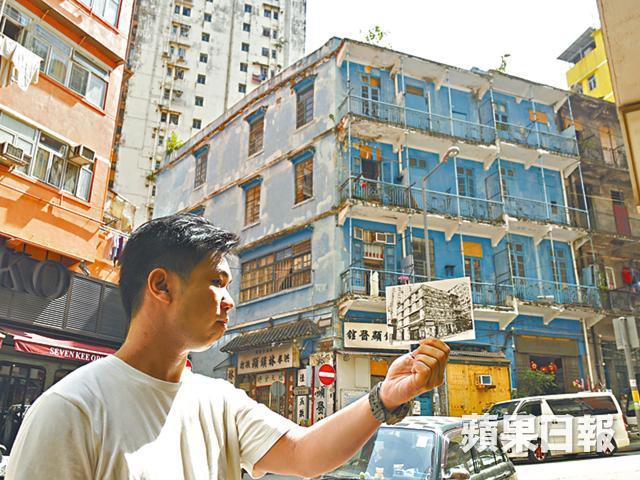

慨嘆以外 速寫記錄香港

星期日中午,我約蘇頌文到灣仔相見,他早上九點已站在舊灣仔郵局對面的馬路畫速寫,受的是舊郵筒被「去殖化」的刺激。我畫故我在,他自我地認為自己的速寫是記錄和回憶。蘇頌文又帶我走了藍屋一轉,他特別喜歡畫藍屋,「政府翻新時只剩下藍色油漆,於是用了藍色油上色,中間藏着特別的歷史故事。其實灣仔寺廟和動漫基地都是具代表性的舊建築物。」早陣子他舉辦了一個有關「本土回憶」的香港景物畫展,並把作品製成明信片,「當大家在慨嘆舊事正急速消失,除了嘆氣可以做甚麼?」他說。

此時,我想起早陣子在澳門藝術博物館看了法裔西班牙籍藝術家Charles Chauderlot的展覽,有同樣的感動。一位老外對中國如癡如醉,摒棄了西方色彩繪畫的技法,轉用毛筆墨汁,在嚴冬、盛夏甚至非典期間,仍風雨無阻,帶着小凳,畫他的紫禁城。最令我駐足的是他還展出在紫禁城天天用的小摺凳,那種謙遜是震撼的。

筆不在多 有情則靈

談到學藝人對工具追求的奴性,Paul與蘇頌文都是「一筆走天涯」的支持者,強調「筆不在多,有情則靈」。他們從不是追求人工智能筆桿、精裝千色畫筆的文具控,「以前看金庸小說我就悟到道理:獨孤求敗用玄鐵劍,接着用木劍,最後草木竹石皆可成劍,無劍勝有劍。我認識許多大師所用的文具都很簡單,好像日本漫畫家井上雄彥用的面相筆,在書局只賣$10一支。」蘇頌文深信硬件不及用心畫畫,「現在學習簡單就是最快樂。」

Paul坦言,在這數十年間不斷嘗試不同的畫畫工具,簡單如黑色水筆都買了多個品牌,慢慢變成一種佔有慾、變成一種貪念,最後發現買了很多但用來用去的不過只是數支筆,「在生活上曾經都有重量不重質的態度,買了很多用不了的東西,現在學懂不執着和簡單的快樂。」這兩位仁兄追求突破自己而非超越別人,那份「無為而畫」的瀟灑與幸福感,外人或許難以理解,他們實踐繪畫技能所表達的情感,卻不時令人感動得無言以對。

記者:鄭天儀

攝影:徐振國、林栢鈞

編輯:陳國棟

美術:楊永昌