【專題籽:一樓一故】

香港開埠逾170年,擁有不少百年學校,不過「受惠」於城市急速發展,同時擁有百年校舍的學校鮮見,今年建校140周年的聖若瑟書院是其中之一,該校有兩幢戰前建築被列為法定古蹟。兩位在五六十年代畢業於聖若瑟書院,再入讀香港大學建築系,後來成為建築師的王董集團主席何承天與劉榮廣伍振民建築師事務所(香港)主席兼董事總經理劉榮廣,看見北座和西座的法定古蹟,又回想起五十多年前讀書時的美好回憶,因為他們就在這裏的課室上課。

位於堅尼地道7號的聖若瑟書院,是香港首間天主教男校,亦是傳統名校。百多年來的舊生人才輩出,前高官廖本懷、曹廣榮、夏佳理、周德熙等是校友,灣仔律敦治醫院是由1890年代畢業的校友律敦治醫生改建而成,東亞銀行主席兼行政總裁李國寶家族有四代人均在聖若瑟畢業,李國寶的曾祖父李佩材是首批入讀的華人學生。舊生中,成就最突出是1952年畢業的高錕,憑五十年代開始研究的光纖技術,獲得諾貝爾物理學獎,成為第二位諾貝爾得獎的香港人和第八位獲諾獎華人。多名人校友,又是狀元搖籃,容易聯想到校園滿是書獃子。做資料搜集時,找到香港大律師公會前主席石永泰,他曾指母校校園非常「自由」,學校盡量不會干擾學生活動,所以學生具創意又敢言。

校園歲月 一個乖一個頑皮

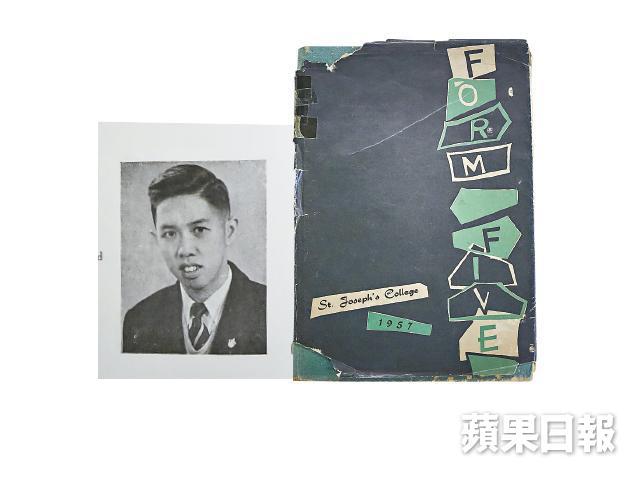

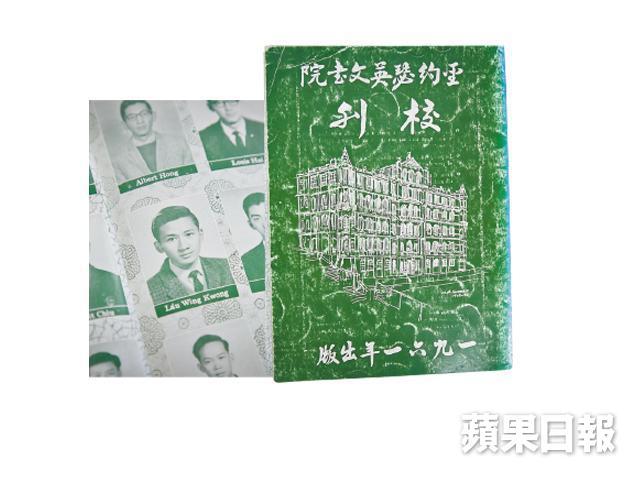

何承天是劉榮廣的師兄,兩人分別於1957年及1961年中五畢業,不過他們從來沒有在學校相遇,因為劉榮廣做中三插班生那年,何承天已升讀香港大學建築系,當何承天大學畢業後,劉榮廣才入讀港大。何承天說:「因為爸爸是聖若瑟舊生,所以1949年我小學畢業升讀聖若瑟,但是這裏是英文授課,我讀中文小學,所以在聖若瑟小學重讀小五,1957年中五畢業後,原本要讀兩年預科,我只用一年完成,1958年入大學。」最深刻是中二的班主任,連標點符號也很執着,寫得不清楚、不標準,也要他們重做,還有中五時為級主任的Brendan修士,很仔細教授英文,「學校1913年成立童軍,是香港童軍第一旅。我是學校童軍領袖,曾與陳方安生丈夫陳棣榮一起在柴灣露營。」何承天溫文爾雅地道出八年的校園生活。

我就是聽着,一點也感受不到石永泰所指的「自由校風」,不過到劉榮廣回憶時則多姿多采,恍如在不同的學校生活。聲音宏亮的劉榮廣說:「男生通常較頑皮,同學們會從樓梯走到操場,地方擠逼難免有肢體碰撞,繼而口角衝突,再而打架,所有經過的同學不但不勸交,還會吶喊助威,這情況差不多每天都發生。」那他是被打還是打人的學生?「兩者都有,不過打人較多。」劉榮廣偷笑。「在操場聽到上課鈴聲時,同學們會誇張地做出靜止動作,然後互相取笑。堂上會在枱底偷看武俠小說及玩啤牌。」我奇怪為何只差幾年,校風完全不同?何承天苦笑說:「我是乖學生。」劉榮廣則解釋,「校風開放,同學沒有機心、大情大性,培養出獨立思想,對將來工作有很大幫助。」

老師總是對乖學生存好印象,連工作也為學生盤算。事情發生在1963年的一個星期五下午,當天早上何承天考完大學畢業試最後一科,「下午接到時任校長Brendan修士電話,問我在做甚麼,我答沒甚麼,他就說我不可以沒事幹,跟着就說會介紹舊生王澤生給我認識。」王澤生是香港大學首屆建築系畢業生,亦是王伍建築師事務所的老闆之一。何承天翌日見工,接着的星期一已上班,起薪點每月1,000元,是全班最高薪的一個。

地價太貴 古蹟難免被清拆

其後,劉榮廣大學畢業後在一間小型建築師事務所工作,月薪僅800元,約半年後轉到王伍建築師事務所,當時何承天已加入王董建築師事務所。劉榮廣拜香港大學首屆建築系畢業生伍振民為師,之後與師傅一起成立劉榮廣伍振民建築師事務所,1988年憑設計的葵涌亞洲貨櫃物流中心,獲傑出貢獻獎。近廿年,維港兩岸的標誌建築物,如中環廣場、中環中心、利園、曉廬、名鑄等摩天大廈,均是出自他手筆。

眼前兩位舊生,皆曾任香港建築師學會會長,何承天更多出任公職,曾做立法局議員及古物諮詢委員會主席。2008年,何承天在發展局的《活化歷史建築通訊》中指,「過往是以建築年代、罕有性或建築美學為評定標準;這兩年,社會價值備受關注,當中包括集體回憶,亦成為我們評審時的其中一個考量點。」每當有歷史建築被改變用途或清拆,總會引起市民關注,兩位資深建築師有何看法?何承天無奈地說:「香港地價太貴,尤其在市區的私人擁有的古蹟被改建機會很高,所以可以保留的歷史建築,通常是古廟及學校。」其實學校現址的原有建築維多利亞式的舊德國會所,在何承天畢業後已改建,拆卸時劉榮廣正讀中六,每當空堂會走到工地觀察,劉榮廣說:「從前在北座課室可看到部份海景,但現在前方已興建高樓大廈。」慶幸是,他倆在學時兩幢課室校舍,於2000年被列為法定古蹟,可以永久保存。

表揚得諾獎 北座命名高錕樓

1864年,羅馬天主教會在威靈頓街開辦救主書院。1875年,六名喇沙修士會修士接辦該校,改名聖若瑟書院。學校初期發展迅速,1875年僅得75名學生,翌年已增至165人,並遷至堅道9號。其後幾年,學生人數繼續增加,地方不敷應用,1881年再搬遷往羅便臣道。

現址德國會所 日佔時作倉庫

1918年,書院又要搬遷,原因是2月13日發生的地震破壞校舍地基,修士急忙中買下在第一次世界大戰爆發後一直丟空的堅尼地道7號德國會所,將那座維多利亞式建築改為校舍,成為現址至今。舊德國會所是南座,在操場另一端興建樓高四層、兩側建有鐘樓的教學樓,即現北座,1920年啟用,當時約有650名學生。1925年,又建成亦是樓高四層、頂層有塔樓的西座,將南北兩座連接。第二次世界大戰期間,書院被日軍佔用作醫療物料倉庫。1962年,舊德國會所校舍拆卸,改建成新行政主樓。

書院的北座和西座是該校現存的戰前建築,2000年8月中,一併被列為法定古蹟。1952年在該校畢業的高錕,於2009年獲諾貝爾物理學獎,翌年適逢學校135周年,高錕重臨母校,校方也宣佈將他求學時期上課地方,即北座命名為「香港聖約瑟書院高錕樓」,以表揚這位舊生發明光纖,取得諾貝爾獎。

記者:黃碧珊

攝影:潘志恆

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪

部份圖片由受訪者提供