【文化籽:字裏凡間】

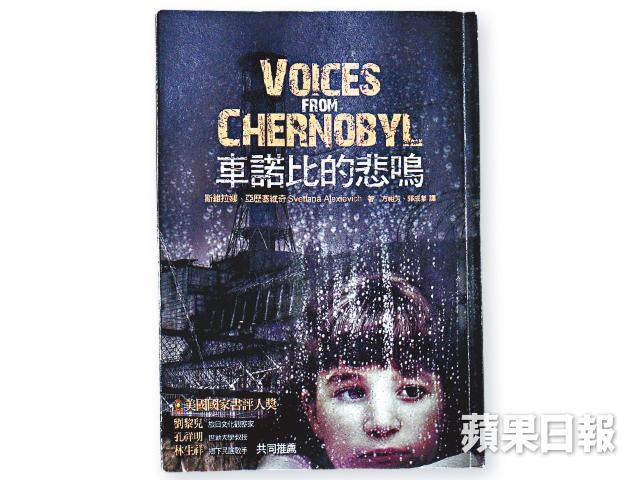

文學並不離身,今屆諾貝爾文學獎得主白俄羅斯作家阿列克謝耶維奇(Svetlana Alexievich),寫女性與戰爭苦況,也寫沒有硝煙的戰爭——核災。大亞灣核電站,距離香港僅50公里;廣東陽江核電站三號機組,距離香港約220公里。環團反核之眾成員譚棨禧(Daniel)說,輻射避無可避,受切爾諾貝爾核災污染的土地,廣至15萬平方公里,面積大於100個香港。前車之鑑,阿列克謝耶維奇早寫於《車諾比的悲鳴》(Voices from Chernobyl),災難與悲痛,跨越時間、刺穿心坎。每讀之,更不忍核電擴張。

「香港人口密集,更承受不了核災。一旦有核污染,可能大半個香港,甚至整片土地都會被污染。」Daniel和很多香港人一樣,一直沒為意核電議題和傷害規模,直至反核先鋒文思慧病逝。「她長期向朋友發電郵和資訊,我是其中一位收件者。福島核災後,她不顧病情,成立了『反核之眾』。文小姐過身後。不少朋友覺得要盡一點責任,延續反核運動,承繼論述工作。」人死,意念還在燃燒,文思慧留下反核之眾;阿列克謝耶維奇的《車諾比的悲鳴》,在人間延續使命。

每頁皆沉重 閱讀過程辛苦

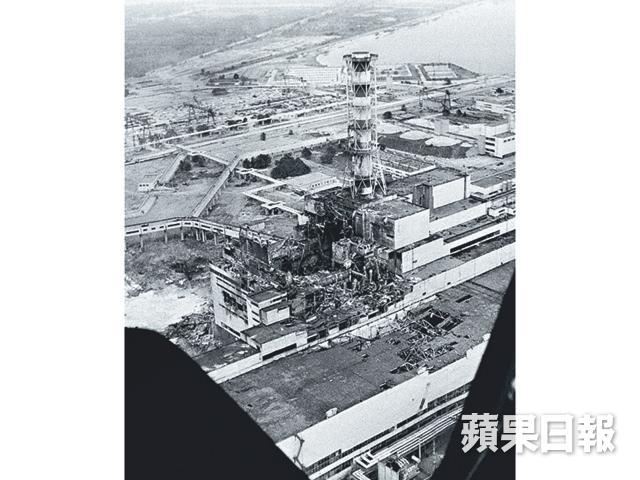

1986年,烏克蘭切爾諾貝爾核電廠發生爆炸,洩漏放射性物質和輻射,超過33萬居民被撤離原居地。2005年,國際原子能總署和世衞主導的切爾諾貝爾論壇提出,事故直接導致56人死亡,其後4,000人因輻射而死。阿列克謝耶維奇訪問了上百位受影響災民、消防員及清理現場的工作人員,以獨白形式,寫成《車諾比的悲鳴》一書,呈現數字難以表述的災難悲痛。

Daniel說,這書不易讀,太沉重,每一頁都有重量,讀畢一個故事,要休息、消化,才能繼續。「你可以透過文字,看到災民多辛苦才能說出故事。那個痛苦的形式真的很特殊,可能是失去親人、離開自己活了一輩子的土地,可能是生活形式要改變,可能是對政府的失望。這是很多層次的龐大災難。龐大來自傷害的規模,很多人受傷害。兩三百頁的書,提煉出漆黑的痛苦。」

故事的序幕,寫一對新婚夫婦的遭遇。任職消防員的丈夫,凌晨接到通知,在沒有保護裝備下,穿着襯衣趕往災區救火。400侖琴的輻射量足以致命,這名消防員,接觸到1,600侖琴輻射。據妻子的憶述:「他開始改變,每一天都判若兩人。灼傷開始在外表顯露,他的嘴巴、舌頭、臉頰,一開始是小傷口,後來越變越大。白色薄片一層層脫落……唯一拯救我的是一切發生得太快,根本沒時間思考,沒時間哭泣……在醫院的最後兩天——我抬起他的手臂,感覺骨頭晃來晃去的,彷彿和身體分離。他的肺和肝的碎片都從嘴裏跑出來,他被自己的內臟嗆到,我用繃帶包着手,伸進他的嘴裏拿出那些東西,我沒辦法講這些事,沒辦法用文字描寫,甚至覺得好難熬,都是我的回憶,我的愛。」

記述核災難 跨越時間的哀痛

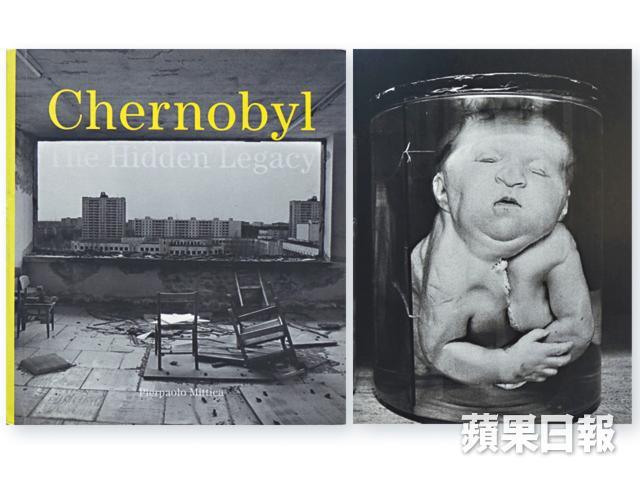

核爆所帶來的災難,見不到盡頭,救災人員之死,只開啟了序幕。Daniel說,留意核電議題的朋友,"every now and then"都會很激動,常要控制情緒,「火災地震,你逃離現場就脫險,但輻射對人的傷害,很久之後才浮現,可能災後十多二十年,要進行流行病學統計,才知道災害規模。」一位自願救災者說:「回家之後,我脫掉所有在那裏穿過的衣服,丟進垃圾滑運槽。我把帽子送給我的小兒子,因為他真的很想要,他無時無刻都戴着那頂帽子。兩年後,他們診斷出他長了腦瘤……剩下的你自己寫,我不想講了。」

很諷刺,跨越時間的哀痛,正是這本書的魅力之一。「核子重新定義了時間,放射核種的生命,比我們所有人的生命長,是我們從沒有的時間觀。」Daniel以鈽239為例,半衰期是24,000年,即是24,000年後,放射強度才減一半。就算半衰期較短的銫-137,也需時至少30年、甚至要300年。「是我們經歷不到的時間,幾百年啊大佬,工業革命才百來二百年!」據綠色和平2011年的調查,切爾諾貝爾核電廠爆炸後25年,烏克蘭村莊Rivnenska檢測的93%牛奶樣本,銫-137含量超過兒童可接受水平1.2至16.3倍,仍有高輻射。《車諾比的悲鳴》中的災民,稱核洩漏為「最可怕的戰爭」,「你無處可躲,地下、水裏、空中都躲不掉。」

切爾諾貝爾核電廠的意外,間接導致蘇聯解體,以及一個時代的終結。反核之眾認為,能源危機是列強製造出來的假象,「核技術發展自始至終,都是出於軍事與政治考慮,核電是作為核武的護航。如今有很多節能和改善能源效益的方法,也有潔淨能源能取代核電,繼續發展核電,非常不明智和不負責任。」

我們一直被灌輸,只要監管得好,核電是安全可靠的能源,連天文台網頁提到,「大亞灣核電站是使用壓水式反應堆,與切爾諾貝爾核電站反應堆的設計完全不同,故不可能發生像切爾諾貝爾核事故那樣的意外。」至於綠色和平持不同意見,在網頁也寫道:「無法冷卻核反應堆,才是核洩漏危機的主要原因……一旦有其他人為或天災事故導致電力中斷,令大亞灣反應堆無法冷卻,危機亦同樣會發生。」

記者:彭海燕

攝影:陳永威、黃子偉

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌