香港西北下白泥,位置非常隔涉,是香港觀賞日落最佳地點。這天,我跟香港海洋公園保育基金助理經理(社區教育)張可怡,一起到下白泥,目標是找尋馬蹄蟹。

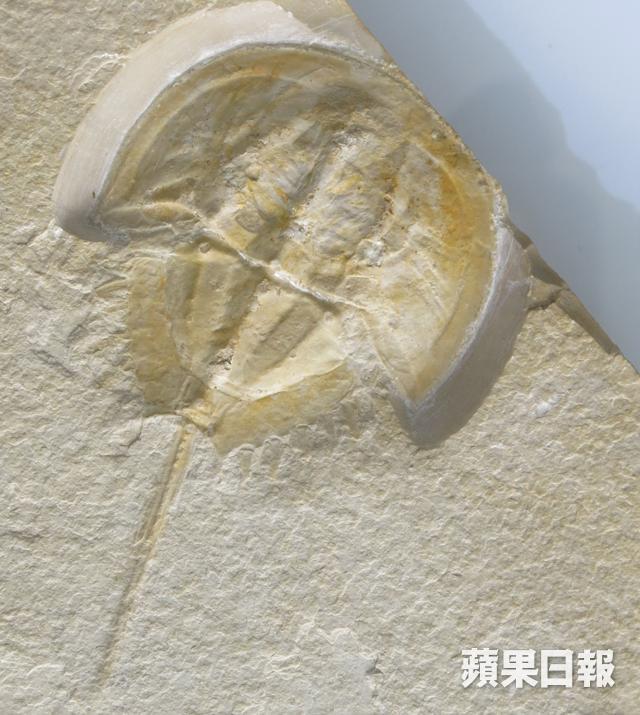

馬蹄蟹的學名為鱟(粵音:後),屬於海洋螯肢動物,名稱有「蟹」字,但是其近親是蜘蛛與蠍子,在地球生存逾4.75億年,比恐龍還要早2.3億年,因為形態數億年沒有大變,被稱為活化石。這史前物動對醫學有重大貢獻,1960年代前,醫學研究員是利用活生生的動物作藥物測試,當成功提煉馬蹄蟹的藍血製成鱟試劑後,可快速及準確檢測由細菌產生的內毒素,所以被廣泛應用於檢測醫療藥物、產品及設備,至今鱟試劑是最好的檢測內毒素方法。

成熟不容易 萬中僅一

約三時,正值退潮,張可怡在下白泥行來行去,在泥灘上找了十多分鐘後,終於揮手大聲說:「找到馬蹄蟹了。」當我走近張可怡,四周仍是一片泥濘,究竟馬蹄蟹在哪裏?張可怡似是看穿我內心的疑惑,「要在這麼大的泥灘找一隻跟泥灘差不多顏色的馬蹄蟹,需要找『蟹路』,是三條平衡移動的路軌,兩旁較淺,中間一條最深,是牠長尾巴的痕迹。」在蟹路終點,是一隻約「5齡」、2.24厘米闊的馬蹄蟹。馬蹄蟹具外殼保護,當舊殼太小時,會自行製造新殼,每一次脫殼,馬蹄蟹較之前長大約四分之一,每脫一次殼為會增加「1齡」,5齡即是脫過4次殼。不斷脫殼約10年,最初幾年,每年脫數次殼,其後每年一次,脫殼差不多17次才達成熟期,成年馬蹄蟹約闊20厘米。

雖然馬蹄蟹活在地球的歷史悠久,但是牠們從幼年活至再繁殖的機會率僅萬分之一,即一萬隻幼馬蹄蟹只得一隻存活至成熟。八十年代之前,馬蹄蟹在香港十分普遍,許多海灘也發現牠們,受海岸發展、環境污染及過度捕捉,吐露港的馬蹄蟹已消失,現在只剩下西北的下白泥、大嶼山及沙頭角等泥灘發現牠們蹤迹。這天,我們在下白泥逗留約兩小時,僅找到四隻由直徑約一至五厘米的幼年馬蹄蟹。

保母呵護 放歸大自然

2009年起,海洋公園保育基金與不同學校合作飼養馬蹄蟹,約一個學期後,把年幼馬蹄蟹回歸大自然。今年,全球首個馬蹄蟹企業保母計劃成立,太古地產是首間參加飼養馬蹄蟹的公司,約八十名太古地產員工輪流照顧三隻馬蹄蟹三個月。在我們到下白泥前幾天,三隻馬蹄蟹才回歸大自然,可惜當天找不到牠們。

記者:黃碧珊

攝影:徐振國