【文化籽:字裏凡間】

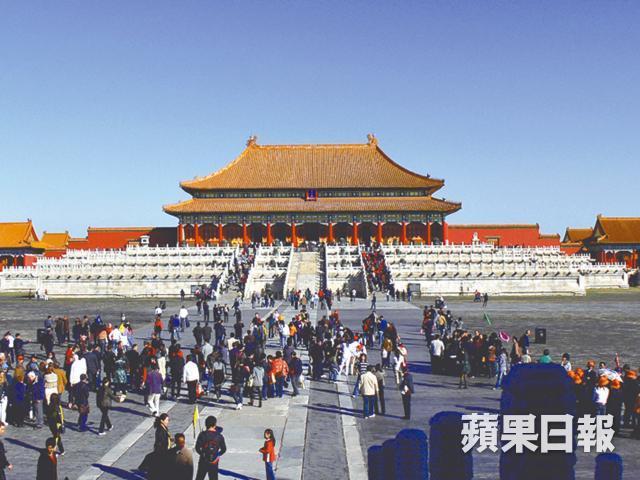

兩個故宮博物院,一在北京,一在台灣,香港人對兩個博物院的歷史淵源似懂非懂。這時,一個鬼佬記者大無畏上身,自告奮勇寫書解謎。老外寫中國書贏盡噱頭,但會比「黃皮膚」寫得更深入獨到?別人笑我太瘋癲,他說自己是局外人,倒能盡力還原歷史空白,代你這個正宗中國人揭開歷史面紗,訴說故宮被消失的故事。

這個鬼佬名叫Mark O'Neill,八十年代跑到北京做外媒記者,當時中國半開放,外國人仍是紅色領土稀客,北京人見他開口不是雞腸,卻操流利普通話,目瞪口呆。透過日常採訪工作,他順籐摸瓜聽到很多地道故宮故事,幾乎每三個月到訪故宮一次,又訪問過故宮文物保護者的後人,再綜合兩岸故宮官方資料及史料,著《兩岸故宮的世紀傳奇》,暫定月底出版。不少港人厭惡中國人這身份,我城裏又有多少人關心故宮故事?他笑說:「很多香港人去北京,必去故宮參觀;去台灣,又會去那邊的故宮,為何會有兩個故宮,難道大家不覺得好奇嗎?」好,就讓你說得通,但何解我們要看外國人寫的中國史?官方記載史料之多,已足以把我浸死,Mark:「不論是北京,抑或台灣,有些東西不方便講,但香港言論自由,而我是鬼佬,去除身份的尷尬,可以寫得更客觀。」

故宮文物天各一方

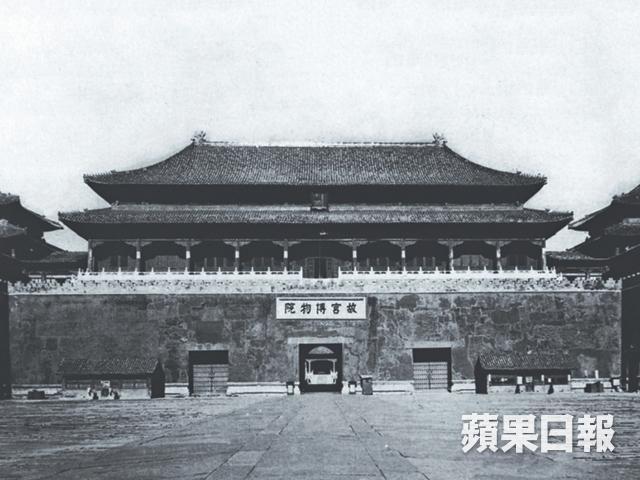

北京故宮博物院於1925年10月10日成立,前後經歷無數動盪,八年抗戰日本侵華,為免瑰寶慘遭蹂躪,文物也逃難,館方不斷將文物庫藏南下大遷徙,其後國共內戰,部份文物被蔣介石安排下送往台灣,並在1965年成立台灣故宮博物院,文物從此天各一方。Mark:「官方避談文化大革命,故宮當時閉館六年,但大陸並沒有詳盡記載,因為不光彩。」今時今日,故宮文物遺產得到全世界讚嘆,但文革時卻險遇厄運,「毛澤東提倡破四舊,成千上萬的紅衞兵準備湧入故宮破壞,因為故宮是代表封建思想、皇帝的地方。」幸得總理周恩來勒令關門。

那些年當外媒記者,為申請工作簽證續期,Mark每半年便要向公安局報到,起初他不懂中國「大體」,結果對方黑面躁底,就連蓋個印也放慢手腳,後來經當地朋友「通水」,始領略到在中國好辦事的「真理」,原來《人民日報》是必勝天書,只要依報直說就包無死,「只要重複社論內容,他們便會認為你態度正確、政治正確。」故宮文物經歷風風雨雨,仍得倖存,映照今日香港,為起樓,同德大押被拆;因為人心未回歸,港英郵筒要去殖化,文物保育似乎敵不過經濟發展和政治考慮,Mark:「歷史就是歷史,香港人要了解自己歷史,一定要看舊東西,我不理解政府為何這樣決定。」

過去已是過去,歷史卻是活生生的墓誌銘,它不是臉書,不能隨意刪改,亦不能高呼不喜勿看。19世紀初一場鴉片戰爭,令中國、英國與香港的命運翻天,悄然結下千絲萬縷、複雜亂纏的三角關係。回望過去,Mark作為英國人,心內矛盾處處,「英國促使中國現代化,同時又開發了香港。」但另一方面,「用鴉片大炮打開中國大門,非常不好看,我感到非常慚愧。」時刻反思,勿定於一尊,不正是各泱泱大國應該要通用的思維嗎?

記者:陳淑霞

攝影:鄧鴻欣、徐振國

編輯:陳漢榮

美術:孔文彬