【諾貝爾獎】

宇宙藏有無數謎題,全宇宙粒子中數量僅次於光子的中微子,卻是最神秘,不只難探測,而且有變身秘技。日本和加拿大兩名科學家發現「中微子振盪」(neutrino oscillations)現象,即中微子在飛行中途可以變成另一品種,並引伸到中微子原來有質量,奪得今年的諾貝爾物理學獎。

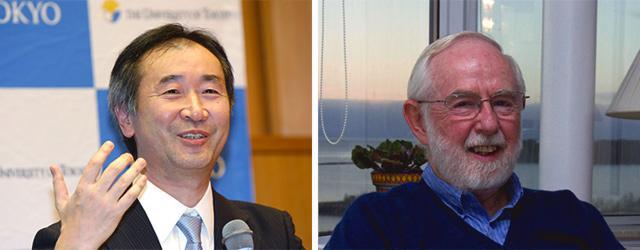

瑞典皇家科學院昨宣佈,日本的梶田隆章和加拿大的麥克唐納(Arthur McDonald),在各自領導的大型實驗展示中微子的變身特質,平分800萬瑞典克朗(747萬港元)獎金。

「我們活在中微子世界。」科學院指出,無論宇宙大爆炸、超新星爆炸、太陽和核電廠的核反應,以至自然輻射衰變,都會產生中微子,以近乎光速的速度在宇宙飛馳,卻極少與物質有互動,在不知不覺穿透物質,一個人的身體每秒就有數萬億粒中微子穿過,我們卻看不到也感覺不到。

研究設施建地底 石層阻擋雜訊

曾幾何時,物理學界所認識組成物質的粒子,只有中子、質子和電子。1930年代,物理學家為了解釋為何一種原子核的輻射衰變,有部份能量消失,就提出衰變和核反應等活動會產生一種不帶電荷、交互作用弱和質量非常低的粒子把能量帶走,稱為中微子。

中微子由於與物質極少有互動,非常難偵測,所以有「幽靈粒子」之稱,直到50年代才發現中微子存在的確鑿鐵證。其後物理學家根據粒子「標準模型」的一套算式,推斷出中微子分三種,分別是電中微子、緲(μ)中微子和陶(τ)中微子,其中太陽的核聚變反應只會產生電中微子,並推論中微子靜止質量為零。

到了60年代,物理學家計出理論上太陽發光發熱產生的中微子數目,但在地球觀測卻發現多達2/3不見了,中微子去了甚麼地方?

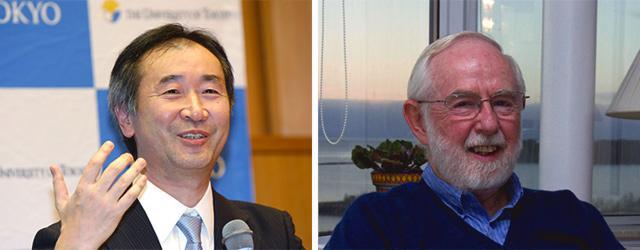

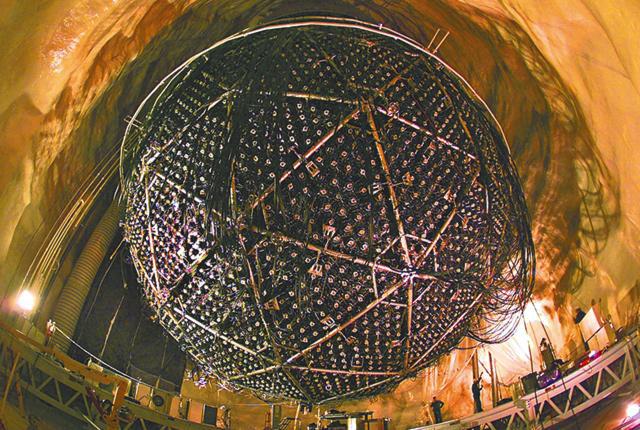

這謎題隨着多國大型中微子研究設施陸續啟用而解開,這些設施都建在地底深處,以石層阻擋雜訊。梶田隆章領導的日本超級神岡探測器,在1996年啟用,專觀測宇宙輻射的緲中微子穿過其大水缸,測出來自大氣層緲中微子的數目,多於環繞地球後再到來的緲中微子數目,顯示緲中微子在中途變成另一品種。

挑戰「標準模型」 解釋宇宙演化

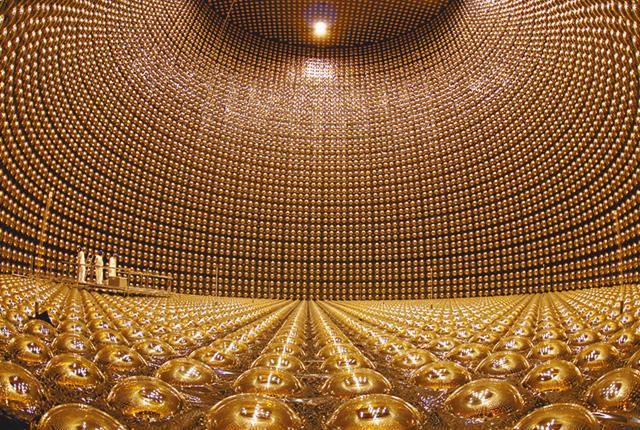

麥克唐納領導的薩德伯里中微子天文台研究,1999年開始專觀測來自太陽的電中微子,但同時測量另外兩種中微子數目,結果測出三種中微子總數與預期相符,電中微子數目卻低於預期,進一步印證從太陽來的電中微子不是消失無蹤,而是在飛行中途變成其他中微子。

物理學家指可以用量子力學解釋中微子在飛行途中在三個品種之間轉換的「振盪」現象,但前提是中微子靜止時有質量,令「標準模型」20年來首次受到挑戰而要修正。

麥克唐納表示,除了挑戰「標準模型」,了解中微子亦有助解釋「宇宙如何演化」。香港中文大學物理系教授朱明中表示,由於中微子有質量兼數目多,中微子的質量大小將左右宇宙膨脹的速度快慢,但現時仍未準確測量其質量。

諾貝爾獎官網/德新社/《蘋果》記者

各諾貝爾獎公佈時間表

7/10(今日) 化學獎

8/10(明日) 文學獎

9/10(後日) 和平獎

12/10(下周一) 經濟學獎