冷戰局面,曾經是朋友,或許已是敵人,都要了解對方。

John Burns(卜約翰)在哥倫比亞大學為了研究中國政治及公共行政,從1971年開始學習中文,上普通話課。一年後,尼克遜訪華,美國傳媒走到他們的課堂裏找中美關係明日之星。「『Oh, you are ahead of the game. You knew something was going to happen.』But of course we didn't.」一切還像在昨天。今天在香港大學社會科學院院長室裏,主人卜約翰,銀髮豐盈。當年中文老師建議他中文姓卜,來亞洲學習時,他自行加上約翰這名字。

長長冰封路上那一端,總有好奇的人在等待。戰後出生的美國律師之子卜約翰,先後在美國St. Olaf College及英國牛津大學修讀政治,1979年在美國哥倫比亞大學取得政治學博士。那時候要在英美學術上闖新路,最大的好奇還是在冰封另一端的中國。

「中國有趣得難以置信。」這是卜約翰當初研究中國政治的原因。他說1971年中國熱還沒有開始,但當時美國研究中國歷史的人,已開始學習中文及普通話。「John King Fairbank(費正清)是第一代真正了解中國的學者,除卻傳教士,很多傳教士也能看中文。Fairbank是我老師的老師,我是第三或第四代了。」卜約翰跟老師Andrew Nathan 學習中國政治,Nathan 是費正清學生,現在仍然於哥倫比亞大學任教,也專擅外交政策及人權問題。

對中國政治認識「很皮毛」

冰封以前有過熾熱。被喻為美國「中國研究」之父的費正清,1932年至35年也是為了寫博士論文到中國研習,在那一個年代見識過蔣介石、宋美齡、陳納德及白崇禧等等戲一樣的國際政治人物,與梁思成及林徽因是摯友,有說費正清這中文名字,也是夫婦替他起的。

風雲的世代過去了。在二戰後瀰漫共產恐懼的美國社會中,費正清是倡議美中關係正常化的重要言論支柱。1972年尼克遜訪華後,他是唯一受中國邀請訪問的美國學者。1979年鄧小平訪美出席卡特總統國宴,他也是席上賓客。誰跟誰做朋友,有很多因素。放於國與國,在失敗與成功的政權之間,選擇是困難又容易的。

讀懂中文,不一定讀懂中國心,看錯一個人更會看錯一個國家,美中關係經歷韓戰、越戰後,費正清依然同情中共,誰說中國共產黨沒有美國朋友。直至1989年六四以後,動搖了美國學人對中國的認識,費正清再寫《China: A New History》。他說過,重寫一本書是一種懲罰。據說,1991年他完書之時,早上提稿,當天下午心臟病復發,兩天後離開人世。余英時評說美國的中國研究者對中共多少帶着理想主義和浪漫主義, 而《費正清論中國:中國新史》畢竟顯現了學人良心。

「你對中國政治制度認識有多深?」今天記者也問卜約翰。

「很皮毛,甚至我的學生可能比我認識還多。」研究中國內地公務員制度、黨幹部制度及政黨與政府關係四十年,卜約翰謙虛老實。歷史不斷演進,一個時代、一個人的視野是有局限的。記者拿着卜約翰九十年代出版的香港政府公務員架構天書去見他,當時他像是港府制度及政治隱世高人。今天咫尺間的政治與公共行政學系講座教授笑着說:「因為從來沒有很多人找我呀。」

文革時研究「甚麼都沒有」

卜約翰是大陸改革開放後少數獲准進入政府部門閱覽非敏感性文件的外國學者。從香港出現主權問題以至回歸成為特別行政區的漫長歲月,他都親歷其中。他看中國事情有趣,但不敢浪漫。在國際級視野裏,一切都變得細小。正如不少人從宏觀政治及學術研究看中國民主的發展,只在意台灣,沒有很看重香港。新加坡國立大學東亞研究中心幾百篇研究論文裏,就只有三幾章寫香港。

香港對外國人的吸引力,在於鄰近中國,那是闖入中國一切的跳板,不管在經濟、學術、還是在政治。卜約翰在哥倫比亞大學當研究生時,修讀中文三年後,會看會寫,1974年第一次到台灣時完全不會說華語,至七個月後離開台灣到香港,開始能說一點點普通話。

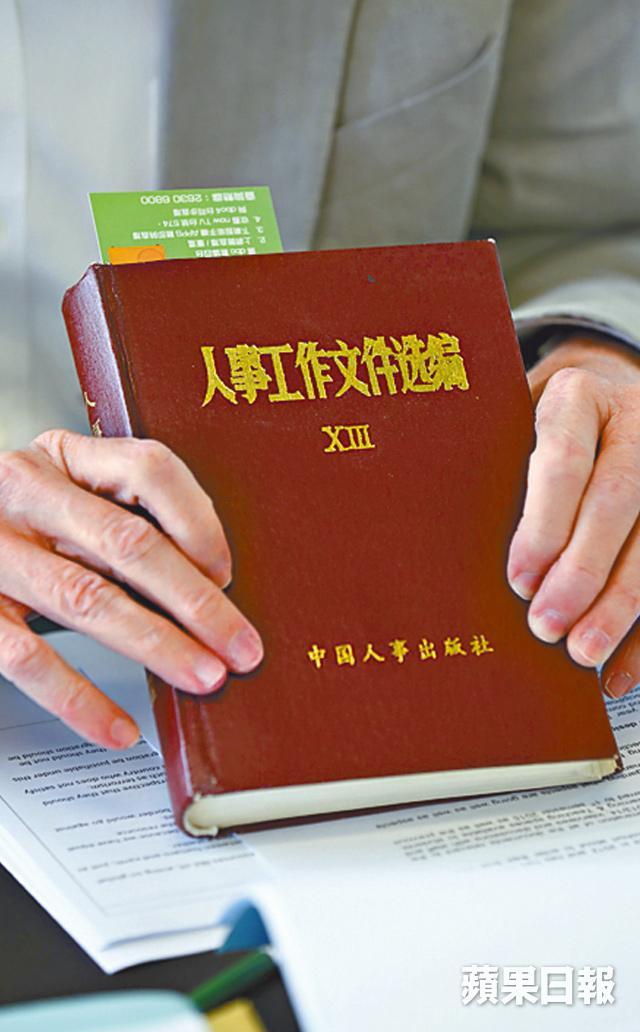

「離開台灣到香港,是為了研究中國政治,不是研究香港。內地政治行政,黨幹部制度,這些資料都是中文,他們完全沒有辦法繙譯為英文。」他工作椅後的書櫃,放了一列《人事工作文件選編》,中國人事出版社出版,他說是第一手資料。外行人,看不出意義。他挑一本放在記者面前,眼裏像藏着珍寶似的。

費正清當年接觸一批怡和與中國經商的檔案,開拓中國研究。卜約翰數十年後研究中國政治及公共行政制度,幾乎從零開始。他說:「文化大革命時候沒有數據,沒有統計,沒有資料,甚麼都沒有。」在政治傾斜的時代,只有宣傳。

「我來香港,就是為了訪問當時從內地來港的新移民,我的研究論文及第一本書,就是以此為基礎,很多出色的經典書籍,不是說我的,都是訪問移民。」他說七十年代初,旺角亞皆老街的「大學服務中心」,由福特基金會及社會科學研究理事會資助,為來自美國、加拿大及澳洲的博士生做研究提供支援服務。「有些人知道我們在這裏,為了不同目的來找我們,包括想學英文。」卜約翰透過中心聯絡,訪問了當時從內地來港的「下鄉知青」,或是成份不好的地主及資本家。美國學人當年最重要研究之一,是關於毛澤東文革年代,有廣東鄉村選村長,不是聽命北京,而是靠動員同姓宗親選出大多數人認同的領導。

卜約翰後來寫成〈Political Participation of Peasants in Rural China〉,引伸結論是,只要有外在環境及制度孕育,沒有中國人不適合民主的理據。中國人性格,在文化、學術及政治裏頭,百結難解。美國政治學者眼裏,中國有聽話的人,有不聽話的人,不能一概而論。費正清說過英國牛津不是開始中國研究的好地方,John Burns在兩岸三地歷煉過,結果還是在香港一留四十年,他能看懂《明報》,也領教過《蘋果日報》訪問後的標題,今次再次受訪,依然暢所欲言。

沒戀英情意結 入籍中國

這位費正清徒孫六十多歲了,前年成功歸化中國籍,放棄美國國籍,用回鄉證到大陸,拿香港特區護照出埠,國籍一欄,毫不猶豫填寫中國籍。

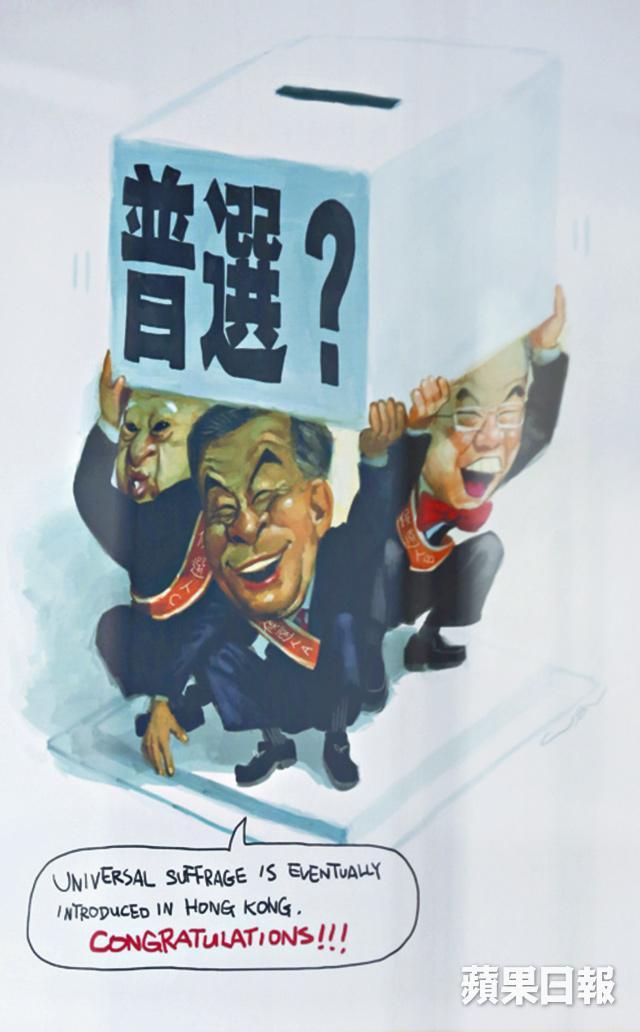

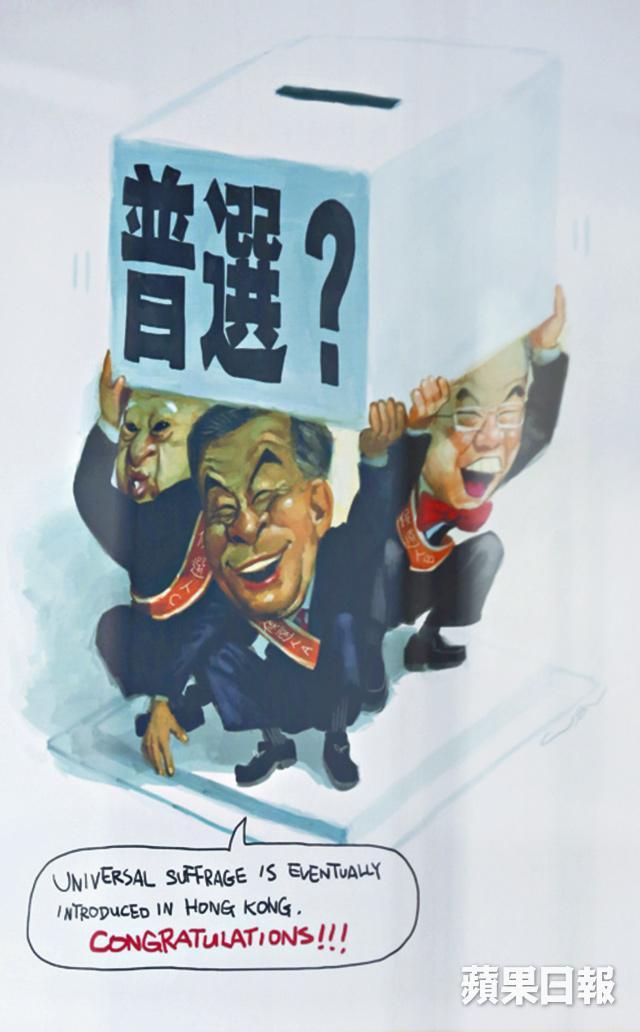

「我等待香港政府批給我中國國籍,等待了八個月;等待美國政府批准我放棄美國國籍,等待了四個月。」在香港年輕人莫名的戀殖英國情意結裏,美國政治教授下半生選擇做中國人。百周年校園新辦公室裏,他掛深圳合法複製的齊白石中國書畫,也不介意用七、八千元買《AM730》原創政治卡通漫畫,上面寫着「UNIVERSAL SUFFRAGE IS EVENTUALLY INTRODUCED IN HONG KONG. CONGRATULATIONS」。知道甚麼是真,懂得怎樣處理假。香港人對待中國的文化與生活,習慣半欣賞、半嘲弄。有時真迹被炒至不合理價值,明明白白放一副複製畫,又何妨。香港一淌政治、文化渾水,九七以後,角色互換。自由社會裏的人,從來有權為自己選擇角色,各有前因。

歷史裏,多少人說過不甘心留在香港,多少年來,多少人最難忘記的,也是香港。John Burns的放棄與歸化,是有他所謂的Push and Pull推拉因素。推使他放棄美國國籍,除了避免要處理父親遺產稅問題,也因為他對美國社會及政府,越來越不喜歡。多年以來,美國的帝國主義及對外戰爭,包括攻打伊拉克,一時介入轟炸別國,一時又支持以色列剝奪巴勒斯坦人權利,他都反對。還有槍械管制問題,「美國儼如無法律狀態,每一個人都擁有槍械,猶如每一個人都可以射殺每一個人,我是完全不贊成,而且,我是個無宗教人士,這跟共產黨是接近的,在美國太多政策由基督徒掌管,令不少公共政策都像垃圾,處理同性婚姻更是荒謬,這一項社會議題,基督徒不應置喙,美國本該是個文化多元社會,不該由宗教團體操控政治。」

而把他留下來的,是數十年來在香港認識的朋友及社交生活圈子。

不喜歡一個地方,愛上一個地方,都跟人的心有關。「此心安處是吾鄉」,古今中外,富貴貧窮都一樣。能用普通話交談的美國教授,從來沒有搞錯自己的西方民主血統,「我是一個民主派,從來認為所有人都應該參與及被諮詢。」持三粒星香港身份證的歸化學者,只有一點跟泛民不同,就是支持政府一人一票普選方案,從策略出發,認為若提名委員會選出行政長官的候選人不可接受,選民可集體杯葛令選舉失效,目的是用另一個舞台玩另一種遊戲,逼共產黨及建制派作改變。記者提反對觀點,若果米已成炊,只怕一切難再改變。

「現在也不容易呀。」教授回應。

香港的困境,也充滿可能,最少大家仍然能各說各話,充滿鬥志。香港的新生命,在於以政改作制度性改變,分歧是必然的,付代價也是必然,要立刻找到出路是妄想。政府裏有人說政府管治已淪為一個死去的議題,但卜約翰不同意香港管治進入死胡同,「我們理解的管治,是一個公民社會,裏面包括有記者、政黨、非政府組織,管治遊戲應聚焦發展公民社會,可能官方那一環已死,但公民社會不死。」

「所以,我們沒有輸啊,即使我們否決了方案。」記者說。

「我是說改革不會停止,因為公民社會會繼續,佔領是正面,因為它是香港人公民教育的一種。」John Burns是政治參與的堅定信徒,投票、示威、抗議及甚至公民抗命都可以,只要情況需要。可是,他也相信,共產黨一天管治,一天都不會給香港自由提名行政長官。

香港分化在於制度不公平

「若果我們不能保衞原則,也就不能爭取所想要的。香港(政制)發生的事情,也發生在香港大學。」記者這一提,卜約翰少有的迴避。「我不想談這個。」他眼睛裏有凝重,嘴巴繼續說:「若果最終證明我錯了,(提名行政長官)制度真的可以改變,我相信沒有人會比我更開心。」他相信他了解的,抗爭的人相信自己的勇氣。「好,去馬。但也需要了解的。」討論政治是痛苦又快樂的,教授的包容性不淺。他曾經指出,香港以往在非民主體制下,容讓行政機關在缺乏群眾支持下仍能有效管治,官僚行政精英的角色很重要。

政權與時代都轉變了,他高興學生參與雨傘運動,半生研究中國人參與政治,難得香港學生身體力行,那是了解政治的最好途徑。政治教授更嚴正指出,佔領運動並非導致香港分裂的元凶,分化在於管治制度的不公平,「香港的分化存在已久,大商家管治我們已久,各個界別的人只會保護自己的利益,政協保護自己利益、保護政府、保護共產黨,那是他們的利益,這些人在國內有大量投資及生意。」來自美國中產階層,John Burns認為香港貧富差距過度龐大,業主、政府在高地價政策受益,壓制中產及窮人。「我告訴(董先生),分化不因佔領,佔領只讓我們清醒看到現實。」

人心歸與不歸,要以今天的眼光看今天的人。殖民地的盡頭是識見與眼光的變化,香港現代人心好難收買,要賺一票,都是很大的工程,包括選舉,包括言行品德,包括政治,這一種特質,是生活,是從心體會到接受,不是單靠到西方學府讀書就可以換血。

學習政治,了解政治,香港一場政治運動,雞蛋與高牆,兩方都有卜約翰的學生,但他清楚自己不是個社會運動家,聲稱沒有跟政治高層領袖接觸。「連香港的最高領袖都不見我,為何中國的高層領導會見我。」他自嘲,淺淺一笑。但對回歸後三任特首以至將來的特首候選人,他有清晰的觀察與分析。

「梁振英是個人化的領導」

他說,一個真正的政治家,只會看甚麼可行,怎樣建立關係去支持團隊。「(梁振英)不像董建華務實,也不像更務實的曾蔭權,這個人(梁振英)不務實,他是一個ideologue(思想體系追隨者)。我看到的,是很個人化的領導。」

「他受內地共產黨影響?」

「除非你願意,才會受內地共產黨影響,而他是個信徒,相信discourse(論述),相信國民道德教育,他是個人相信這些事情,是個人信念。」

「你會說香港有如此領導很危險嗎?」

「唔,這是香港政治成熟的一部份,我們現在正學習面對這樣一個政治領袖,以前沒有這樣的領袖,我們經歷了,下一次要選擇的時候就會懂得說,我們厭倦這樣的ideologue,我們想要一個務實的領袖,而曾鈺成就是個務實領袖。在政黨立場上,他對甚麼是可行的有明智判斷,又掌握背景。這是綜合的,務實是好,建立良好關係是好,爭取大眾支持是好,所以我選擇一人一票,而這一個689,How pathetic!Pathetic!Outrageous!我是個泛民支持者,但這個議題上,我支持一人一票。」卜約翰說話七情上面,看得出有真感情。

「曾鈺成不會參選特首?」記者問。

「他說。(記者:是啊。)他說。」

「你不相信?」

「我不知道,政治裏,一天太短,一年都太短!」

「你看梁振英也會選?」

「是,但這仍然是個小圈子事情,看共產黨怎說,看中聯辦怎說,看港澳辦怎說,看政治局常委怎說,他們是決定的人,他們很喜歡梁振英,我估計。」他認為是梁振英跟內地官員有相同價值觀,對方知道香港社會全面不認同梁振英的價值觀,明白他的困難。

在中國管治下,香港尋找出路,不承認一個政權是難以想像的。美國百年之間至近數十年來,跟中國建立複雜的關係。在美中關係裏成長的卜約翰,離開二百多年前從英國獨立的民主大國來到另一殖民小島,安身立命於中國主權之下,落戶港大任教三十八年。他說自己是個樂觀的人,當委任副校長風波貼近,無論他多不支持吼叫式溝通方法,也不贊成學生罷課,但在大學自主與學術自由面前,他前天還是在港外快速給記者回覆了電郵。這一次,他清楚表明對校委會否決委任陳文敏副校長職務感到失望,「若果我可以投票,一定投票贊成物色委員會的推薦人選。」他理解校委有權作此決定的同時,也質疑目前大學的管治安排,令校外委員影響力過大,鼓勵了一個事無大小都插手干預的微觀管理校委會,這對港大的影響,只能留給時間回答。

「The current governance arrangements encourage an interventionist Council that is unnecessarily micromanaging the affairs of the University. Time will tell what the impact of these arrangements is on HKU.」

政治教授一字情真。時間,讓人無奈,但也不准人說謊,應該講真話的時候講真話。歷史裏,不管冰封熾熱,只有道理良心最重要。

記者:冼麗婷 攝影:謝榮耀