【文化籽街道搜查】

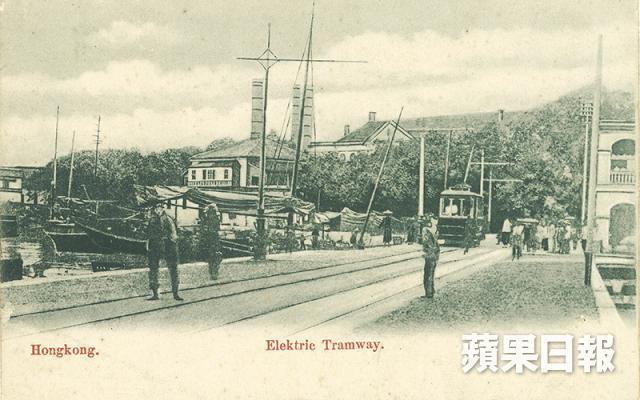

常說電車路百多年來沒甚麼大改動,金鐘道的一段是特例。電車於此路來往不止百年,但金鐘道歷史其實只有四十多年,到底點解?原來在1968年前,它都是皇后大道東的一部份。

英文街名「Queensway」有「女皇的路」之意,呼應前身皇后大道東。至於為何中文名是「金鐘道」?原來源自威靈頓兵房樂禮大廈門前一個金色吊鐘。當中的「樂禮」,指的是英國海軍軍官Rodney。每天員工午飯及下班時間都會響起鐘聲,久而久之市民就俗稱此路段為金鐘,今天統一中心旁的樂禮街,名字就是為紀念此樓。

皇后大道東在1841年沿海而建,海岸線向外凸出,形成了一個幾乎90度的彎角,交通意外頻生,是不少司機的惡夢。1964年更有致命的電車出軌相撞意外,其後一輛電車翻側,導致一死多人受傷。

1959年,海軍船塢因進一步填海而北移。當局在新船塢以南開闢夏慤道,使干諾道和告士打道能連接起來,舒緩交通。可是城市發展急速,車輛有增無減,因彎角導致的意外依舊頻仍。可是當局竟拖拉至1970年代中,才用部份威靈頓兵房土地拉直「死亡彎角」。

記者:葉青霞

攝影:劉永發