【旅遊籽:假日散心】

早在清朝,客家人便從大陸移居香港,建立多條客家村。到了六七十年代,不少原居民遠赴海外謀生,與此同時,亦有洋人移居香港,同樣為了尋找心目中的理想家園。具百多年歷史的西貢白沙澳村,彷彿與世隔絕,沒有手機訊號,卻有山又有水、與野生動物為鄰。全賴一群「外人」自八十年代起努力修復,讓該處成為他們心目中的理想居庭。8年前,本地藝術家偶遇小村,決定為它追本溯源、著書出版,還原小村真貌,並看看洋人如何在此安居樂業。

藝術家黃淑琪(Ki)在8年前發現了這個世外桃源,便如蜜蜂瞧見蜜糖般深深着迷,「它激起了我的好奇心,因為客家人總是十分刻苦,但這裏的人卻比較休閒,很有趣。」為了清新的空氣、涓涓的流水、翩翩起舞的蝴蝶、村內的奇人異士……她和創作團隊挨家抵戶逐一訪尋,無論是村民或是移居海外的原居民,深入了解華洋共處客家村的前世今生。

外國勢力挽救廢村

何氏及其世交翁氏,兩族都於1910年代分別在白沙澳及白沙澳下洋興建大宅。到了八十年代,兩條村落快將荒廢之時,外國勢力適時「入侵」、幫忙復修,為舊式客家村屋重新注入生命力,現在兩地共住了約二十人,度假及長居皆有。Ki很慶幸這裏的人均十分友善,能夠彼此互動,並在當中發現中西文化差異,例如對原居民來說芭蕉樹乃不祥之物,「前村長回來後發現芭蕉樹時十分驚訝,因為蕉葉流出的汁液,原來象徵眼淚。」

Ki與創作團隊把訪談、相片及畫作等集結成中英對照的《可以居》,期望帶領讀者深入感受當地村民、物事,甚至一草一木,並探討甚麼地方才「可以」停留安居。但她慨嘆未能把所有資料悉數收錄,篩選過程最為頭痛,三百多頁內容已是其中精髓。採訪當日,Ki更不辭勞苦,提着沉甸甸的紙皮箱,把數本心血結晶送給三名白沙澳村民。

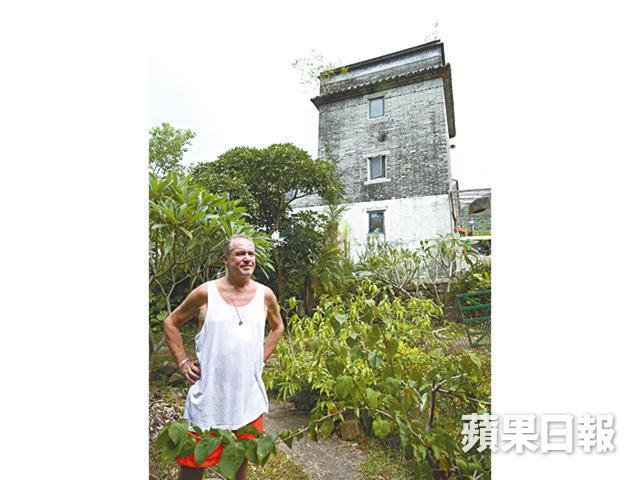

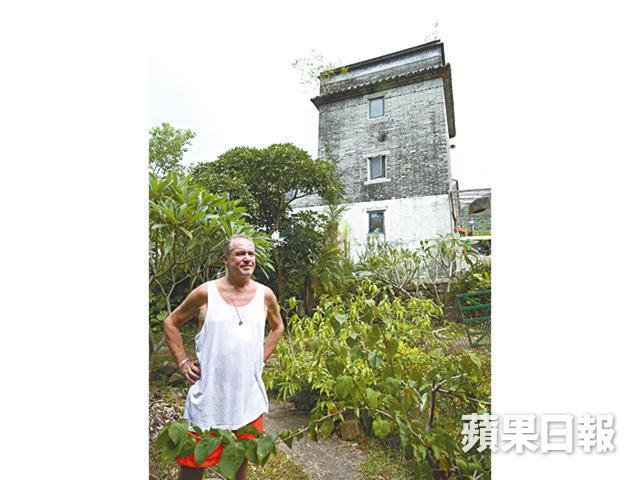

一級歷史建築 最怕有蛇入屋

白沙澳何氏舊居現為一級歷史建築,碉樓共設5個睡房,周圍都是果樹,絕對是市區蟻民夢寐以求的五星級家園。移居香港18年的英國人Tim Kay及子女租用其作「度假別墅」,修復百年大宅尚可找人代勞,然而在此安居的首要任務,是練就防蛇之術,「牠們穿過牆壁,沿着橫樑行走,兩周之前,有條蛇突然跌在我的肩膀,幸好是無毒的。」憶述時他仍猶有餘悸。於是,Tim旋即展開亡羊補「洞」工程,用水泥填滿樓梯邊、用發泡膠堵塞橫樑上的空隙,為了快點發現蛇蹤,就連黑色的地板也重新漆成白色。

起居生活不便是意料中事,得徒步10分鐘才可駕車或乘小巴出市區,後者更需時個多小時,Tim是有車人士,算是比較方便。雖然沒有手機訊號,但有固網電話,又能上網,未至於完全與世隔絕,尚可滿足基本生活條件。如今看來方便,其實昔日頗為艱辛,7年前白沙澳還沒有自來水,「我們在山上的小水塘取水,不過旱季時,水變咖啡色,不能拿來喝。」Tim只好親自帶食水進來,即使推着小車、汗流浹背走上十多分鐘,仍然無怨無悔。

住進這個「度假別墅」,其實沒有五星級享受,還要付出二百分的努力,但他十分珍惜這個碩果僅存並能完整保留的客家村落,為的就是讓下一代看看寶貴的文化景觀。

改建瓦頂 冬暖夏涼

「門仍保留傳統門閂設計,只加了一個細小的密碼鎖,因為這裏治安很好,不用提防小偷。」跟租客Geoff Carey打開了中西合璧的「保安系統」後,打開門,不見傳統爐灶、中式木傢俬,全是現代化的裝修,歲月痕迹,全框在業主留下的舊相片中。

舊時天時暑熱,哪有風扇冷氣等設備?於是發明了有助透風的瓦頂,但夏天落雨滲水、冬天刮風加倍寒冷刺骨,令Geoff十分頭痛,最後他想出一條妙計,於橫樑及瓦頂中間加設金屬板,「空氣更乾爽,雨水不會跑進來,冬天也能驅寒,比從前暖了一點。」

3年前,其實他曾在此定居,直至小女兒出世後才搬至元朗,周末周日回來度假。愛研究動物及雀鳥的Geoff更視這裏為生態寶庫,常常拿着相機「捕獲」野生動物,已拍下了超過一百種蝴蝶及雀鳥,誰說熱帶雨林之旅是外國專利?只要你有一顆好奇的心,走進白沙澳,也可體驗何謂叢林的法則。

元朗人:「白沙澳係我嘅根。」

曾筠渟(Christine)是元朗八鄉水盞田村的原居民,亦是客家人,1986年開始租住白沙澳的村屋,把這裏視為自己的家,特別珍惜,「勾起小時候在大自然自由自在的回憶。」因為已去世的丈夫是外國人,他們自然地跟白沙澳的外國人打成一片,常常一起吃飯、舉杯暢飲,享英式田園生活,「鄰居唔會覺得我係中國人。」雖然外表西化,屋內卻滿是中式木傢俬,她更練習書法,是如假包換的黃皮黃心。

可惜近年發展商明目張膽大規模收購郊野公園「不包括的土地」,自2007年,於西貢兇狠搶地的新華書店湘江集團,更把魔爪伸入白沙澳,在此定居的Christine也不幸成為受害者之一。由於業主身故,其兒子遂把村屋賣予發展商,她終有一天要面臨逼遷、無家可歸,「我係業主一定唔賣,點會賣咗自己嘅根?」

《可以居》新書發佈會

這不是一個普通的新書發佈會,而是一個屬於白沙澳的派對,除了外國村民,移居外地的原居民也聚首一堂齊齊分享,更誠邀大家一起參加這趟導賞團,深入認識白沙澳。

日期:10月11日

時間:早上9時半至下午5時

地點:白沙澳及白沙澳下洋

網址: http://kaitak.hkbu.edu.hk/?p=3319

記者:梁慧琳

攝影:劉永發

部份相片由受訪者提供

編輯:陳國棟

美術:利英豪