【飲食籽:故味重嚐】

城市無奈要發展,所保留的傳統價值越來越少。一些傳統文化工藝、富本土特色的小食,要找,大抵只能在回憶裏去追,驀地都成為捨不得丟棄的瑰寶。

中秋前夕夜,理工大學將舉行一個廟會派對,以非物質文化遺產為主題,透過工作坊、攤檔及工藝示範等等,把傳統文化注入活力,重現昔日味道,其中久違的牛下炭燒雞蛋仔及潮州冷糕將重出江湖。但願散席後,傳統文化或本土特色的小食可以一脈相承,一直傳揚下去。

變奏版 潮州冷糕

冷糕,是潮州傳統小吃,用大型平底生鐵鍋烤出來的大餅,外層是蛋漿的麵粉,再灑上花生碎、芝麻和砂糖,對摺一下,切成三角形一份份,不知從那時起已不復見。要吃,最近只可到冬天營業、位於澳門下環街市的吳廷記。

在油麻地內街,有一檔單賣冷糕的攤檔,平日只開兩、三小時,神出鬼沒,不知不覺已度過了數個年頭。它做的是改良版,較傳統體積小得多,對摺起來只有約一個手掌大,外皮像雞蛋仔般脆身,雖然和傳統的軟熟身軀有別,但餡料近乎一樣,吃一口甜絲絲的,不禁勾起童年回憶。攤檔本吸引不少愛懷舊食客排隊光顧,但日前遭食環署指違例售賣,被迫停售。今次移師理大開檔,檔主蛋仔和往日一樣,備有兩個特製直徑約六吋的平底鑊及電池爐,倒上蛋漿,等上三、四分鐘,再灑上自炒的芝麻、花生及砂糖,製作需時,只能限量供應。

牛下傳奇 炭燒雞蛋仔

牛頭角下邨,曾是美味藏寶地。六年前,牛下清拆,伴隨消失的還有一種炭火味道。「走鬼檔」炭火雞蛋仔是牛下的一個傳說,在第九座對出空地擺檔半世紀,由檔主李生的爸爸開始,每日推着上面放着用紅泥、英泥、沙和鐵枝砌成炭爐的木頭車,一對六個爐頭,像有三頭六臂般,倒漿、轉模、撥火,星火不時從炭火中飛濺出來,炭火香,經常引來長長的人龍幫襯。雞蛋仔,始終都是炭燒好。炭燒的熱力,讓雞蛋仔烤得比別人脆,伴有一種焦香。只可惜隨着牛下倒下,這道風景早已在鬧市中消失。要找到炭香雞蛋仔,還得山長水遠走入大澳才成。今次在理大擺檔重出江湖,李生再次和昔日戰友——木頭車並肩上陣,裝上三個炭火爐,誓要重現炭香雞蛋仔的昔日傳奇。

上水街坊 山水煲涼茶

涼茶,由一道民間的複方藥劑變成國家級非物質文化遺產,但卻平易可人得隨處可見。面前的涼茶,是桑葉羅漢果茶、番石榴葉椰花糖茶,與往日的不同,清清淡淡,卻隱約有一陣清甜味,由上水有機食材店「土作.時分」的一班婦女製作。桑葉、番石榴是他們自家種,專程往鹿頸取山水,並在唐公嶺村屋以柴火煲成,啖啖心機。「最原始的涼茶便是這樣,我們希望製作較健康的傳統涼茶,所以選用椰花糖,糖亦下得少,這樣糖尿病人也可以喝。」成員之一阿芬說。當晚,她們還提供自家製的豆腐渣酥、醃木瓜等小食,其中前者是用黑豆製成豆漿後所餘下的豆渣,再加入麵粉、牛油、糖焗製,不甜,咬落脆脆的不乾身,豆味濃。

福建茶粿 鹹甜軟糯

屬香港非物質文化遺產的茶粿,來自紅磡小店匯達食品。小食店位於橫街已有十多年,由福建人鄭氏夫婦開設。茶粿分鹹甜兩種,白色是鹹的眉豆花生;黃色則是砂糖花生,每日早上新鮮搓製。「我們是福建南安人,茶粿由細食到大,基本上家家戶戶有喜事都會做,現在做的也是家鄉的味道。」鄭太邊搓邊說。每個手製的茶粿,大小不一,雖然外貌樸拙,但外皮搓得軟糯,富有鄉土特色。

傳統×創新工作坊

「參加文化活動,來來去去都是那群小眾,我們檢討過前兩屆參與人數偏少,所以今年以家庭出發,舉辦中秋廟會派對,像維園賞燈會般有不同攤位,希望可面向大眾,令更多人認識傳統文化。」香港理工大學賽馬會社會創新設計院總監葉長安說。「迎迎月大派對」是十日節的頭炮活動,十日節今年已是第三屆,以「設計與社會」為主題,目標是令社會創新概念得到普及化。除了小食攤檔及工藝示範外,廟會還設有數個工作坊,教授手雕圖章、紙紮技藝及皮影製作,均是由年輕設計師及傳統工藝師合作,透過創新將傳統工藝展現出來。

【工藝示範】

麥芽糖公仔

五、六十年代,每逢戲棚開戲,便有俗稱糖人(麥芽糖公仔藝人)在街頭賣糖公仔。用麥芽糖即叫即拉的公仔,造型百變,色彩繽紛,有飛龍、孫悟空等中國傳統造型,但早已絕迹香江多年。「用糖來搓公仔,難度比麵粉、泥膠高很多。行內師傅視之為秘技,所以工藝漸漸失傳,自己要不斷試驗才成。」杜煥說。他是本港最年輕的糖人,在長洲擺檔推着自製的木頭車在街頭賣糖公仔。「糖可以吃,同時可以欣賞,我做的是藝術,賣的是一門傳統手藝,並非只是一粒糖的價值。」

竹筒霹啪豆

檔主Eddie自小在大埔林村長大,通山跑,經常利用天然素材做玩具。「以前林村有一竹林,我們會以竹筒做槍,黃豆作子彈,以竹筷子一唧發射,你追我逐,彈出來威力很大,發出巨響,所以又名霹啪豆。」霹啪豆是昔日鄉村孩童玩物,一聲啪響,有趣之處在其竹筒設計,由於現今竹筒難尋,加上物資豐富,玩具選擇多,年輕一輩已未有聽聞。

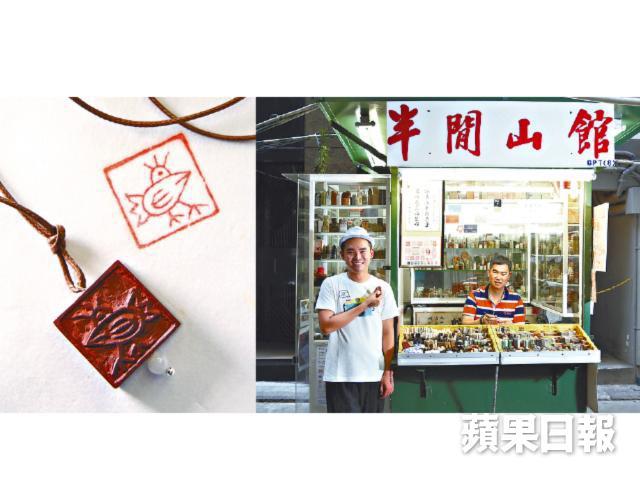

現代感玉石首飾

現今香港玉石市場正衰落,設計師談浩然父親是全港僅餘的玉匠工藝師,子承父業,以玉石設計富現代感的首飾,迎合潮流。

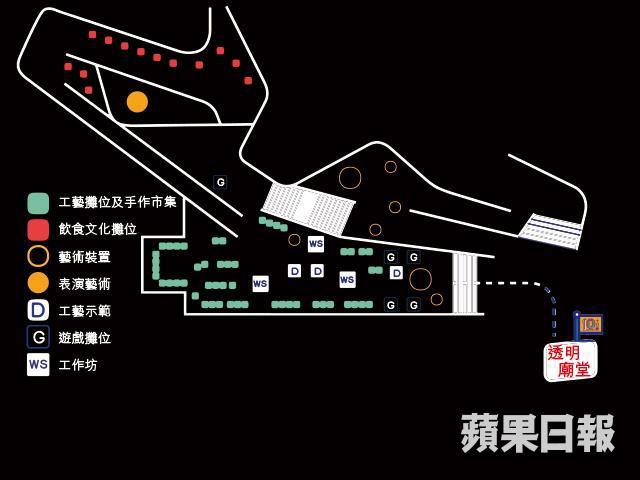

理大廟會攤位分佈圖

記者:何嘉茵

攝影:劉永發、潘志恆、楊錦文

編輯:謝慧珊

美術:黃創泰