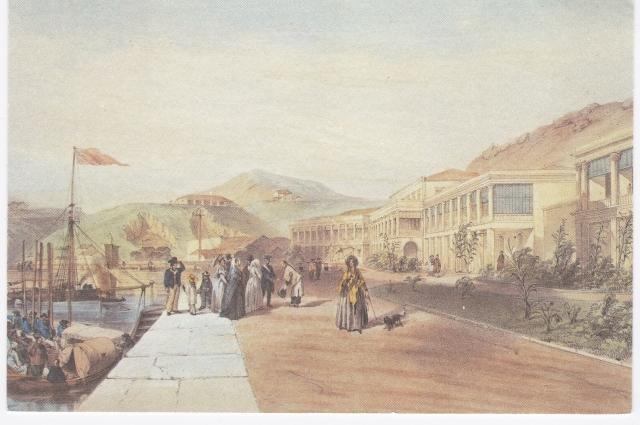

【文化籽街道搜查】Spring這回事,真不是人人懂。以前負責翻譯Spring Garden Lane街名的那位仁兄就誤把山泉當春天,得了春園街一名。春園街街名其實源自英國鴉片商人顛地(Lancelot Dent)在這一帶建立的花園洋房。洋房環境優美,綠樹成蔭。由於當中有一清泉,所以取名Spring Garden。

19世紀中期這裏發展成洋人聚居的臨海高尚住宅區,其中殖民地第三任港督般含(Sir Samuel George Bonham)都曾住在春園街一帶。原來首三任港督來港後仍要租屋作為官邸,直至1855年上亞厘畢道的總督府建成,港督才不再居無定所。

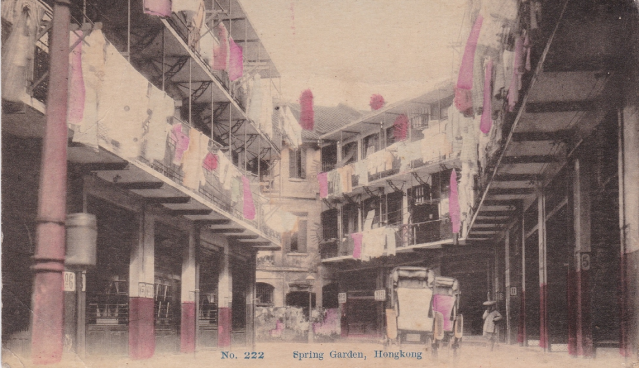

富有人家當然要求更好的居住環境及私隱,所以越遷越高,索性搬到半山上。加上及後至1860年代,顛地洋行撤出香港,春園街降格為平民區,更變成男士尋花問柳之地。這裏的妓女多為華人,嫖客則不乏外國水手、旅客等。當年的洋妓都集中在中環吉士笠街,有「紅毛嬌街」之稱。春園街妓女的房子,門牌號碼大大個,俗稱「大冧巴」,方便嫖客尋歡。這樣看來,春園這個街名似乎有了多一重意思。

記者:葉青霞

攝影:劉永發