自從七十年代,政府發展新市鎮,昔日新界的農地已變成新社區。古時,現在的元朗稱為「圓塱」,「圓」代表完整、豐滿,「塱」是指江邊或湖邊的低窪地區,是一片被山環抱、水源充沛的低地。從前元朗區土地肥沃,物產豐盛,是香港的魚米之鄉,錦田、屏山一帶是農產品集散地,在指定日子設墟期,村民可帶農作物在墟市買賣,是元朗地區一大特色。

今天隱蔽在元朗山貝河明渠(從前是河)附近的大橋村,在六十年代是區內墟市之一。隨着新市鎮發展,早約17世紀初建立的大橋村,失去大部份農地,收縮至今天約2公頃面積。大橋村位於朗屏西鐵站,發展商對它虎視眈眈,2010年8月,獲城規會批准由村屋改建四幢樓高27層另加四層平台的商住物業,整條村計劃搬到大棠。2012年初,搬村計劃突然被撤回,大橋村才得以在現址保留。

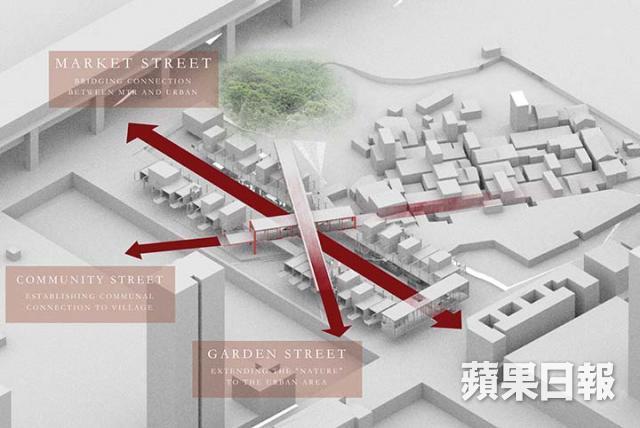

今年初,仍是香港中文大學建築系學生的蕭胤褀,以重塑元朗本土市集文化,提升區內文化文流,用「大橋藝墟」模擬設計參加香港建築師學會主辦的「2015年兩岸四地建築設計大獎」,並取得銅獎。現在於建築設計公司工作的蕭胤褀說:「西鐵站附近竟然仍存在一條歷史悠久的古村,一兩層高的村屋,與附近的高樓與別不同,很獨立及具特色。」設計中的市集位於大橋村與元朗明渠之間,是一條人流較多的通道,連接西鐵站及元朗大街,「設計主旨是不影響現有大橋村,用現在空置土地及變壓站建造新墟市,只是樓高兩層,跟現時大橋村的村屋高度相約,地下是市集,一樓是住宅。」發展不一定將現有東西去除,融合才是長遠之計。

記者:黃碧珊

攝影:劉永發