【文化籽:藝文沙龍】

被視為先鋒派的日本當代藝術組合「Chim↑Pom」早前首度來港,在荃灣南豐紗廠進行世界性持續創作的It's the wall world裝置項目。這六人組合一直以爭議性而贏得關注,最經典莫過於2008年於廣島原爆圓頂館(Atomic Bomb Dome)上空寫下字句,被指勾起了廣島市民的不安與創傷,全城譁然。非議聲中也有評論認為,戰後的日本藝術以「閉關姿態」自我滋長,這班年輕藝術家展示當代發展中嶄新的多元視野和關懷。藝術是社會一面鏡,新生代在承擔七十年歷史的包袱中走來,Chim↑Pom親自向我們闡釋初衷,或許能為日本當代藝術和社會提供一些思考面向。

“二戰結束七十年,是時間再次思考。我們並非原爆受害者,故不能以第一身談論如此悲劇,但我們可以講述戰後的和平。正因如此,活在當下我們這一代,更加不能只說表面,而是廣島的歷史。

—— Chim↑Pom”

七十年前,廣島天空出現的一朵蘑菇雲,是人類歷史上第一場核武空襲的標記,也是永不磨滅的戰爭疤痕。2008年,Chim↑Pom用飛機尾氣在廣島原爆圓頂館上空噴出單詞「ピカッ」(編按:PIKA意為閃光,讓人聯想到影射核爆的擬聲詞,因為當時日本普通市民並不知核武為何物,在原爆瞬間只懂喊叫閃光、閃光)。這skywriting旋即被公眾視為對戰爭受害者的侮辱,甚至有大學教授撰文鞭撻他們向倖存者心靈再次投下原子彈。在巨大輿論壓力下,Chim↑Pom原本計劃在廣島市現代美術館舉行的展覽《Hiroshima!》也要取消,組合、畫廊連同眾矢之的的館方最終不得不為此向公眾道歉。

Chim↑Pom為甚麼要以這種表演來回應這歷史事件?「我們無意冒犯,也沒想過很嚴肅的要發表甚麼想法,當時創作是為了提醒日本社會裏經常被遺忘的東西,包括戰爭,包括核威脅等是如此真實存在於每個人的頭頂,希望大家包括新生代面對現實,面對現實等於去關心,而不只選擇遺忘。」Chim↑Pom這次來港創作的兩位成員岡田將孝(Masataka Okada)與稻岡求(Motomu Inaoka)互相補充地總結了當年的創作念頭。主腦Ellie,即組合唯一女性,後來再以文字回覆記者,強調這是一件無意煽情的「和平作品」,他們知道不能迴避廣島曾經歷的一切,只是希望用一句日本重要的俚語,交叠一段消失中的歷史。

白立空間 用拼圖連繫「真實世界」

「對原爆歷史表達關心的手法,主要是訪問倖存者、提出反戰反核聲明,這些大家很容易理解,或者對戰後日本進行憤世嫉俗的批判,但這都不會影響社會。在這種前設下進行創作,我們會懷疑成效,因為對我們這班出生於太平盛世的新生代,根本無須深入思考『和平』議題,而對戰爭的記憶,會隨時間沖洗而慢慢消失。」她無奈地承認,歷史、現實與現今社會存在鴻溝,致令事情變成聳人聽聞的報道,他們再次向原爆受害者和事先沒有知會公眾致歉。

有意思的是,Chim↑Pom加深了與原爆受害人組織的交流,後來更出版了《Why Can't We Make the Sky of Hiroshima “PIKA!”?》(為何我們不能在廣島上空閃光)一書,記錄與評論家、藝術家、社會學家和其他人的對話,令新生代重新審視這段重要歷史。2013年,廣島市民更邀請Chim↑Pom在被投放原子彈的歷史建築物舉辦大型個展。社會的富足的確會掩蓋歷史的陰暗面,事情無疑令他們更銳意在天馬行空的創作中,透過作品關注社會和審視歷史。他們也聚焦在在災難與生命之間積極面對現實,透過社區藝術進行人文關懷,為他們奠定了新的藝術位置。

Chim↑Pom於 2014年在孟加拉亞洲藝術雙年展展開It's the wall world項目,原意是回應2011年東北地震和海嘯造成的損害。「311事件發生後,連美術館都倒塌,我們在想藝術家還可以做甚麼?我們甚麼都做不了。我們開始想,利用白立空間(white cube)與社會聯繫。」岡田將孝補充指,概念就像球場上交換球衣,象徵友誼和和平精神,互相打氣。

世界性持續創作項目 選址南豐紗廠

在創作過程中,他們從不同畫廊的牆身切出拼圖形狀的白立空間,再在世界各地非畫廊的「真實世界」牆身切除相同形狀的拼圖,然後進行交換,這些「真實空間」包括孟加拉首都達卡的製衣廠、倫敦的舊衣店、廣島的兒童藝術區、德國德累斯頓屠場等。這次對象是將於今年12月開幕的南豐六廠啟用前奏,南豐將斥資近七億元保育舊紗廠並活化成集展覽、零售於一身的時裝創業培育中心(The Mills),包括南豐作坊、南豐六廠及南豐店堂,料2018年全面啟用。

2005年成立於東京的Chim↑Pom有六位成員,大多是失學的年輕人,創作方向極為廣泛,涉及社會不同議題,務求與社會對話。成員之一的水野俊紀,便曾在311災難後不久,冒着被捕和自身安危,擅自潛行輻射讀數最高的福島第一核電廠,拍照拍片尋找創作靈感。為藝術去到盡,當然有人拍手,但也有人批評他們譁眾取寵博出位,但他們顯然展示了日本當代藝術的一個新方向,在激進主義下衍生的顛覆藝術。

日本新生代的蘑菇圖騰

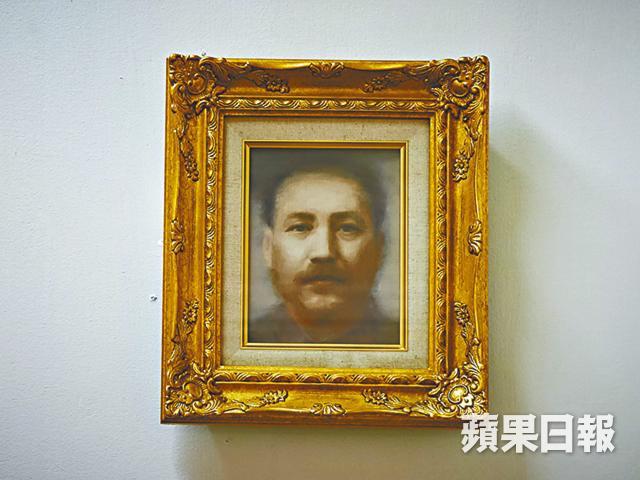

日本知名藝術家村上隆(Takashi Murakami)有所謂「超扁平」的藝術創作,他於1999年創作的蘑菇圖騰受日本畫家竹久夢二影響,靈感就來自廣島原爆,其後的作品理念甚至與福島核災事件扯上邊。這個靜靜地注視世界的蘑菇,對於有核恐懼的日本人而言,象徵戰爭、挫敗與死亡,他在1993年創作的《Time Bokan》,從灰燼升起的原子彈蘑菇雲就像個骷髏頭骨,也滲進了戰爭重生符號。村上隆曾說,戰後日本社會顯得壓抑,隱藏焦慮和恐懼,無法直視現實,故以kidult形式生活。

喜歡發掘戰後藝術體系以外藝術家的 Aishonanzuka 藝術館董事三浦愛正(Aisho Miura)表示,近年日本藝術家喜歡以政治和社會議題作為創作靈感,除會田誠外,年輕藝術家如山田周平等也不斷探索政治和歷史議題的創作可能性。

記者:鄭天儀

攝影:鄧鴻欣、潘志恆

編輯:陳漢榮

美術:楊永昌

部份圖片由The Mills提供