【戰後70年】

【本報訊】香港保衞戰中許多歷史遺址變成廢墟,卻是軍事迷珍而重之的尋寶樂園。退休銀行家郭菲臘(Philip Cracknell)經常到遺址探險,搜尋大量二戰彈殼等士兵遺物,破解保衞戰的歷史謎團。他與隊友帶備金屬探測器、頭燈、眼罩、手套、鐵鏟和螺絲批,在山野間尋寶,不時有行山客問他是否尋找黃金。他批評港府對遺址的保育近乎零,沒有好好利用遺址加深港人對二戰的認識。

記者:白 琳

為了探求二戰歷史,郭菲臘索性搬到赤柱海邊居住,旁邊就是赤柱炮台。每當從二戰文獻發現保衞戰的資料,就立即上山看個究竟。他強調志不在收藏軍事文物,「我的興趣是利用這些東西,為我的疑問找答案」。

推斷渣甸山大戰路線

保衞戰有很多謎團至今未解。1941年12月19日凌晨,加拿大溫尼伯榴彈兵(Winnipeg Grenadiers)A連摸黑登上渣甸山瞭望台,奉命往畢拿山推進,但該隊人馬途中走散,部份遭日軍圍堵轟炸,軍士長奧斯本(John Osborn)接住迎面而來的手榴彈,反擲向日方。最終加軍敗陣,傷亡慘重。郭指,究竟A連在何處走散及被圍困,沒人說得清,「他們才來港三周就要作戰,根本不熟悉地形,倖存者都不知道事發時身在何處」。

他登上渣甸山實地視察,對比歷史照片、戰前地圖和各國檔案資料,再根據倖存者的供詞,模擬加軍與日軍推進路線,順着地勢搜索,果然在他假設是加軍遇襲地點撿獲日軍彈殼,再於假設日軍所在的下坡位置覓得加軍彈殼,「但彈殼數量並不足以證明我的假設,待天氣稍涼,我會上山再搜一遍」。

斥港府對遺址零保育

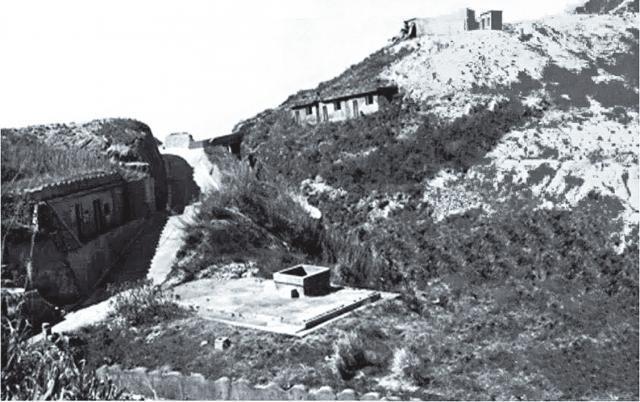

日軍曾於柴灣道慈幼會修院屠殺義勇軍和醫護人員,郭也正嘗試在後山尋找具體屠殺位置。他經常在網誌( http://battleforhongkong.blogspot.hk )公佈新發現,幫助許多戰士的後代理解前人在港作戰經歷。郭批評港府對遺址的保育近乎零,沒有好好利用遺址加深港人對二戰的認識。他舉例稱,大潭水塘道陽明山莊附近一座戰前棚屋,有「黑洞」之稱,面積僅560平方呎,現只剩下石屎地基。

日軍以棚屋作戰俘中轉站,英、加、印、葡及華籍等共百名傷兵同時被擠進屋內,沒空位坐下休息。傷得不能走路的,即場處決;其他被綁在一起,攀山越嶺走到北角戰俘營;沿途不支倒地的,日軍就割斷繩索,拔刀刺死,把遺體丟在山邊。郭認為,戰士頑強抗敵的歷史值得港人引以為傲,「這場保衞戰悲慘而殘酷,卻雖敗猶榮」。