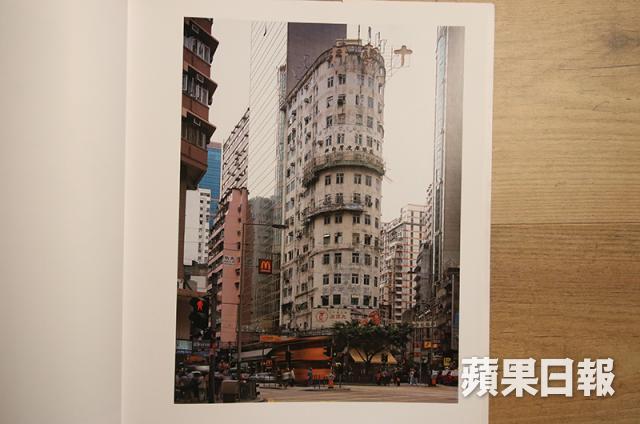

同德大押難逃清拆命運,講到口臭這是港島區最後一座戰前圓角樓,連同九龍的雷生春,及汝州街269至271號,做那年代民居的最後見證。

香港大學建築系助理教授李浩然說,圓角樓之所以特別珍貴,因為「圓角」所暴露的樓宇範圍大,在這個立立雜雜的城市裏特別搶眼。而「地標」之名,本就該住在該區的市民認同,而非外人「自己話值唔值」說了算的。

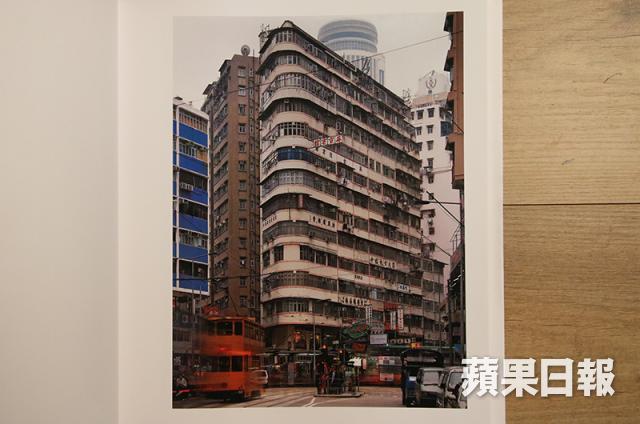

那個「圓角」,本來是伸展到與行人路平排的露台。戰後房子不敷應用,連露台都封起來住人。2010年名攝影師Michael Wolf攝影,李浩然寫解說的攝影集《街頭街尾》,記錄了港九新界53座圓角樓,感覺總有一座在身邊。當中大部份都是樓高四層以上,建於戰後五、六十年代的商住大廈,以及數幢落成年份不明,樓高四層以下的疑似戰前樓。唯5年後今日,書裏最少十座唐樓已被拆,戰前樓全滅。

大家說要給同德大押的歷史評級,其實從沒法律保證,升級了就安全拆不得。2011年何東花園由一級歷史建築升級為暫定古跡,一樣保不了。李浩然:「一切都關乎資源分配,政府有錢就保育,但私人樓宇不受規限,除非政府把建築物買下來保育而已。問題多多,機建、教育、土地....幾時輪到保育?」

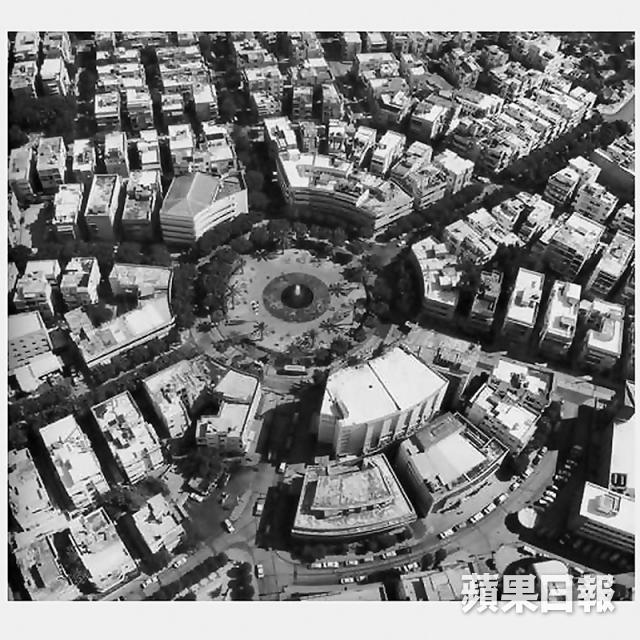

巴豪斯之特拉維夫白城

香港土地問題嘛,舊樓不拆新樓何來。二戰遺跡甚多,這「一街係」的舊樓又有何特色。

話說30年代,全世界的建築都受20 年代現代主義運動影嚮,到處都在建巴豪斯風格的房子。同德大押有巴豪斯的簡潔線條,細節部份又有一點藝術裝飾風格的影子,是時代轉換的混血兒。想找純種,請看以色列首都特拉維夫White City Tel Aviv。城市於1909年發跡,1930年至1950年間,在英國委任下,請來德國巴豪斯建築大學的畢業生及教授做設計及規劃,簡潔利落的建築線條取代複雜的裝飾設計,闊而長的露台、小窗戶,美觀實用還可以遮陽保暖,是天然的通風系統,是當年全球最先進建築設計的試煉場。特拉維夫市今還有約四千幢這樣的建築,1994年特拉維夫市組織召開了關於「巴豪斯建築」的國際會議,召喚國際學者討論特拉維夫城的藝術成就,認同它記錄了一代的世界文化特徵。2003年7月聯合國教科文組織,認定它為世界文化遺產,也是668個世界文化遺產中最年輕的遺產之一。

翻翻舊相,香港由30至6、70年代,由兩層高到十幾層高的商住樓宇都受巴豪斯風格影嚮,不過拆吓一棟拆吓又一棟,突突兀兀變成城中異類再被遺忘。下星期慶祝抗日戰爭勝利多個紅日,但歷經戰爭,記錄歷史的建築、老樹、到磅巷樓梯都次第被消失,到底我們在紀念甚麼?

記者:陳慧敏