【專題籽:開學了】

每逢開學日,經過幼稚園總會聽到哭聲,是因為幼童捨不得離開父母,要上學去,幼童的焦慮恐懼是容易理解。其實,出現返學焦慮不僅是幼童的專利,連青少年也有機會不能自控地焦慮恐懼,不但會缺課,嚴重的甚至輟學。

為保護尚在求學階段的子女,今次兩位輟學過來人的家長,不肯公開自己與子女的中文全名。曾輟學的學生分別是18歲的Natalie與19歲的Billy,兩人擔心應付不到功課,分別輟學三年與兩年,其間跟家人冷戰,兩年前跨出心理關口, 重回校園學習。Natalie上學年全級考獲第二名,Billy則參加明年的DSE。

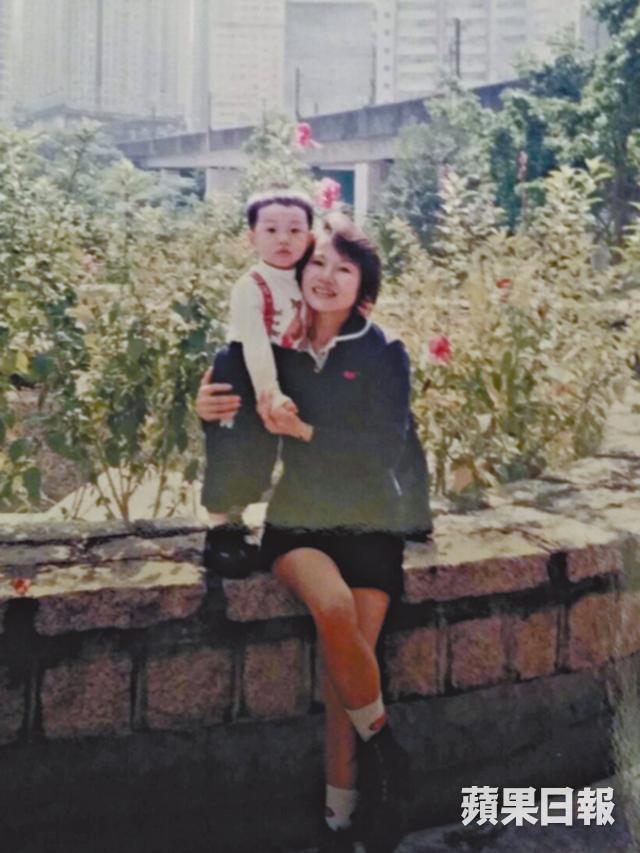

相依為命 女兒路由她作主

自懂事起,Natalie知道爸爸患病,有一天會離開她。小學六年級,這天來臨,母親Winnie清楚記得那學年女兒的成績排名,「一班40人,小六前通常考10、11名,小六差不多跌到20名。」雖然父親離世對Natalie影響巨大,但是問她為甚麼在中一就不上學,她抹着眼淚說:「當年因人類豬型流感,小學提早放暑假,中學連預備班也沒有安排,一返學就是全程英文,我不明白。」她讀的是band 1一條龍學校,功課壓力大,每星期也有不同科目的默書測驗,「因為壓力太大,我連續發燒三天,多日不返學的功課累積到十吋高。」那時只升讀中學第二個月,之後每隔三五七日就請病假,母親搶着說:「頭暈、肚瀉、嘔吐及發燒等,她不願返學,我們住葵涌陪她到沙田上學,擔心她途中要上洗手間,早上還未到七時就出門,送她回校再到中環返工。九時上班,十時就收到學校電話,因為她不舒服要回家休息,趁午飯時間趕回沙田接她,之後再返公司。」

如是這經過兩個月,Winnie每天求Natalie上學,不消幾小時又要接她回家。至12月,Natalie連續多天也不肯上學,Winnie不敢再接學校電話,「因為學校打來是提醒請假要補病假紙,已經再說不了大話,感到心力交瘁,索性不聽電話。之後請學校給我們空間,不要再打電話來。」

求助家庭醫生 疑患焦慮症

當時Natalie年僅12歲,母親擔心被控觸犯獨留兒童在家,向社會福利署尋求協助,就得到一大堆聯絡電話,加上擔心被鄰居及街坊發現女兒不上學,Natalie每天就得留在家中,不敢出門。那時Winnie向家人透露女兒沒有上學,結果被罵寵壞她,並提出不同意見要Winnie跟從,最後Winnie只好下封殺令,不許家人再理其家事。沒有傾訴對象,兩母女就像困獸鬥,互不瞅睬,女兒Natalie說:「我只知好疲倦,完全沒有動力做任何事,上網尋找答案,發覺有機會是焦慮症。」母親Winnie也說:「她試過整個星期只在房裏,我很心痛,像是養了一頭寵物在家。放工不想回家,就算在家也是對着四幅牆,過着行屍走肉的生活,曾想過自殺來讓她內疚一生。」察覺自己有情緒病,找家庭醫生求救,並將女兒情況告訴醫生,「我怕她不能面對疑患情緒病,只說去檢查身體。」服藥後,Natalie發覺自己回復動力,每個周末也跟母親逛街,還上喜歡的日語課。

Winnie認為是自己當初的錯誤決定,使女兒從小學就承受過大的學習壓力,感到非常後悔,所以Natalie沒有說要返學,她也沒有提及。香港教育制度是提供9年免費教學,學童年過15歲後,不必再協助輟學學生復課。Natalie是現實的九十後,快到15歲時向母親提出返學,結果母親透過人事關係,為女兒謀得一所band 3學校讀中二,不過事與願違,「因年紀較長,跟同學有代溝。」患有焦慮症的Natalie只累計上了一個月學,又回到家裏自困。幸好,學校社工轉介她到專門為輟學生提供轉導的「非常學堂」,經過輔導後,再重讀中二,今年9月升讀中四。

思想成熟的Natalie形容,「在小六時,已經有一幅牆阻隔我們;中一因為我不上學,這幅牆加厚;當我升讀中二時,牆出現洞孔,我們可互望對方;現在這幅牆已消失,但是各自還有一層膜包着我們,不能互相觸摸。」Winnie很記得女兒曾跟她說,雖然你是我媽媽,但是大家性格不同,她沒法完全明白媽媽的感受,即使說話不中聽,作為母親也為女兒作了最壞打算,就是開一間洗衣店讓女兒工作及生活。

雖然兩人關係已經雨過天晴,對於有三年沒有上學仍然忌諱,擔心別人知道後戴上有色眼鏡看她們,僅約五位朋友同事知道整件事的來龍去脈,其他家人鄰居全不知情,所以不肯上鏡。

望子成龍 從天堂跌落地獄

Amy自兒子Billy出生後,做全職母親直至兒子小學五年級,為了照顧獨子,工作也選早班,下午三時放工可以接兒子放學,「他從小很聽話及聰明,自動做完功課才出街玩。住青衣,考入灣仔半山的玫瑰崗學校,並且入讀精英班,當時很高興,期望他可以完成大學。」可是,噩夢在兒子升讀中三開始。

約六呎高的Billy在訪問期間,全程也是低着頭、說話聲極細,他輕輕地說:「中三下學期復活節後,學校突然由中文授課轉為英文,我完全不明白,索性跟相熟的同學一起伏在枱上睡覺,第二個星期開始經常不上學,三個月後已經沒有再返學。」問他當時如何度日,寡言的他說:「做廢青。」每天只困在漆黑的房間打網絡遊戲。

做廢青 自困房中沉迷打機

母親看見兒子從好動、好學變至不返學只沉迷打機,「我當時懷疑他不是我的兒子,因為我完全不認識他,覺得自己從天堂跌至地獄,非常傷心。」試過用水淋他,從床上拉他跌落地,甚至將房門也踢裂,兒子也沒有上學,「三個月只困在房中,如果我跟爸爸在客廳,他索性不出房,直至我們出門或關上房門,他才出來食飯及上廁所。」兒子無奈地說:「那時年紀輕不懂事,我只是不想返學,只想賴在家打機。」其實母親對他期望甚殷,中三時,Billy由精英班調到普通班,感覺到母親為此失望,加上學校轉制,不上學是逃避考試,不希望母親再次失望。

曾回校重讀半年,母親失望地說:「當時他說只要送一隻狗仔給他,他就努力讀書。我有鼻敏感,跟他商量改買兔仔,結果又是不上學。」收禮後不兌現承諾,Billy說:「反正已經買了,沒關係。」雖然兒子沒有上學,但兔仔增進兩人話題,是改善關係的橋樑。其後,Billy又到過兩間學校上學,但只返了一兩天又選擇逃避。到快餐店打工後,終於悟到人生道理,「我是做調咖啡學徒,怎料因為樓面缺人,要我收拾餐枱,問自己為甚麼要這樣折墮。」決定重返校園上學,希望完成中學有更多工作可選擇。上學期,全級40人,Billy考約20名,成績一般,Amy不再是一般虎媽求學只為求分數,「放棄兩年重新上路是不容易,媽媽知道你付出很大努力,我不會給你壓力,完成中學再作打算。」內斂的Billy不發一言地望着母親。

心理學家:做足心靈預告

「怪獸家長」出錢出力為子女鋪路,力求「贏在起跑線」,專門為兒童及青少年提供心理輔導的樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家余鎮洋說:「香港是壓力之都,連小朋友也離不開壓力。如果對某事情擔心逾半年,有可能是焦慮病徵。」

擔心學校環境轉變

因為擔心及焦慮等情緒影響學習,通常於長假期後、期考前或學校環境轉變時發生,「學校環境轉變是小朋友升讀另一間學校,例如從幼稚園升小一、小六升中一,以及轉校做插班生與學校改變教學語言等。」幼兒依附感強,普遍上學初期會哭泣,通常要數周適應學校環境後便停止,「有些小朋友上學哭泣逾半年,有機會患有分離焦慮症,家長應為子女提供心靈預告,開學前告訴小朋友是需要上學,還可跟子女預習上學路線,讓子女有足充心理準備。」至於升中的子女,家長應避免以責備口吻指摘,需理解他們的困難,向他們分析社會大部份的工作均要達一定程度學歷,勸導及加強子女上學的動機。

非常學堂 重返校園中轉站

因為受情緒如抑鬱、焦慮及思覺失調等,社交發展障礙、被朋輩欺凌、沉迷打機與賭博,以及家庭問題,有機會令青少年拒絕上學,當中15歲以下沒有完成政府訂立九年免費教育的離校生,受不良影響的機會非常高。因此,香港遊樂場協會在1996年展開「非常學堂」輟學生支援服務,提供為期12周的密集式小組訓練,協助青少年重建人生目標和方向,重新積極投入校園或社會。初期因資源有限,每年僅服務數十名離校生,2000年起,透過香港賽馬會社區資助計劃捐助,「非常學堂」的受益者增至每年200至300人。

記者:黃碧珊

攝影:梁志永、鄧鴻欣、徐振國

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪

部份圖片由受訪者提供