【文化籽:字裏凡間】

認識歷史可以避免人類重複相同錯誤。政府將今年9月3日定為額外法定及公眾假期,以紀念「中國抗日戰爭勝利70周年」。回顧這段歲月,有歷時18天的香港保衞戰、香港淪陷三年零八個月,從繁華到蕭條,從安逸到苦難,給那一代的香港人留下不堪回首的記憶。歷史學者透過考察墳墓及分析碩果僅存的單據,撰寫成書。舊事重提,為的是肩負傳承責任,期盼新一代勿忘這段切實發生過的香港苦難史。

二戰後設立的柴灣西灣國殤紀念墳場,赤裸裸地記錄了保衞香港軍人的事迹。嶺南大學香港與華南歷史研究部高級項目主任周家建博士,每當踏入這個沉重地方,總會提醒自己:「墳場始終是一個莊嚴地方,這裏安葬了大部份為香港捐軀的人,因此勿胡亂拍照和脫下帽子,以示一份尊敬。」他雖自稱不擅牢記數據,但還是記得這墳場安葬了1,505名二戰時在港陣亡的英聯邦將士,惟當中444人因未能確認身份,所以墓碑僅寫着「A SOLDIER」,最年輕的僅得十八歲便與世長辭,為這地方增添多一份欷歔。

周家建在加拿大西門菲沙大學(Simon Fraser University)取得文學士資格,回流香港後參與歷史博物館的口述歷史計劃,不時訪問加拿大退伍軍人,不經不覺,他研究日治時期香港史已有二十多年,至今已累積了百多個有關訪問,堪稱香港淪陷史專家。他補充,加拿大政府相當重視這批魂斷異鄉的同胞,故戰後每逢每年12月首個周日,加拿大駐港總領事館都會在西灣國殤紀念墳場舉行紀念活動,風雨不改。追悼活動會派發小冊子,描述加拿大將士對二戰貢獻,周家建有三本,最早一本來自1980年。

港島赤柱軍人墳場也是香港開埠初期最早的軍人墳場之一,安葬被日軍殘殺的軍人和平民。香港歷史博物館前總館長丁新豹指,附近的聖士提反書院,二戰時成為日軍拘留老百姓的集中營,不少生命在集中營悔恨結束。有俘虜深信有朝一日可以逃出生天,卻因穿上不稱身的鞋子,維修屋頂漏水時意外失足跌死,後來發現該俘虜其實保留了一雙新鞋,留待他日步出集中營時穿着,可惜這個機會永遠與他緣慳一面。

「生於斯長於斯,我們應該對香港過去百多年的發展有所認識。」丁新豹感慨現今青年對香港在二戰至淪陷的歷史所知不多,「青年與參與戰役的前輩至少相隔兩代甚至以上,對此感覺難免遙遠了點,但我們成長時,父母會經常提及當年打仗時的經歷,使我們印象深刻。」他認為本港青年哈日的同時,也有需要了解香港淪陷史,「不要遺忘歷史,並不表示要宣揚仇恨,這絕對是多餘的,我們正因認識到這一段歷史,了解到任何人在戰爭時都可能會做出一些殘酷或非人性化的事情,更要引以為鑑。」

日治下的香港 嫖妓要交稅

要發掘歷史,除考察墳墓搜尋蛛絲馬迹,還可以透過遺留下來的相片、稅單、電費單、租單、車票和報章廣告等民間藏品,重塑歷史輪廓。周家建經過研究分析撰寫而成的《坐困愁城:日佔香港的大眾生活》於上月出版,白紙黑字具體描述香港淪陷時的市民生活。

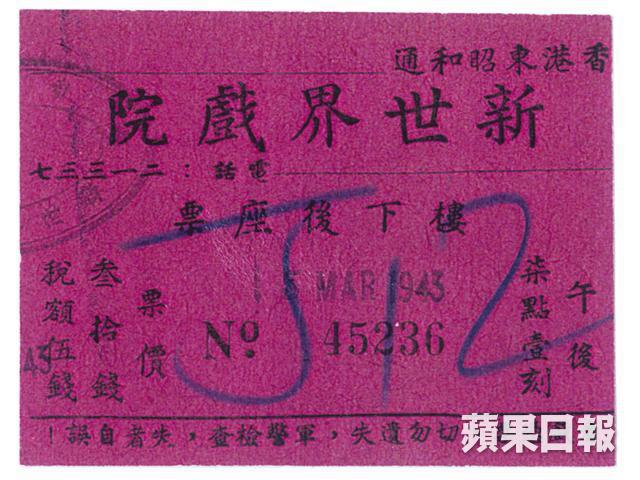

「日治政府把市面營造到歌舞昇平,實際管治抓得很緊要。」周家建說,日治時期的政府仍容許香港市民享受戰前各種娛樂,包括電影、賽馬、博彩等,企圖讓人沉醉在紙醉金迷中。簡單如一張新世界戲院的戲票,已揭露日治時代存在不少規範──看戲除了付票價,還要加五錢「娛樂稅」,而且必須戲票隨身,皆因軍警隨時突擊檢查,一旦發現沒繳稅便要罰款,「看戲、飲食甚至嫖妓也好,都要收稅,看到日本人在香港搜刮民財可以去到多盡。」周家建還有些私人收藏的日治時期的單據,一張保險公司的股息單足以令他充滿聯想和反思,「以往常說日治時期的香港生靈塗炭,城市像停頓了一樣,但為何又有公司仍可派發股息?令我很好奇當年香港真正的境況是怎樣。」研究日佔時期歷史,最困難是現存實物不多,尤其在教育範疇,「我做了20年日佔時期研究,親眼看過的有關文件,可能只有一張畢業證書和一張學生證。」他認為,畢竟當年生活艱苦,市民戰後不願憶起這段往事,自己的畢業證書或成績表難免亦不會保留,引致這方面資訊只能隨歷史洪流石沉大海。

電車時駛時停 單車載客取酬

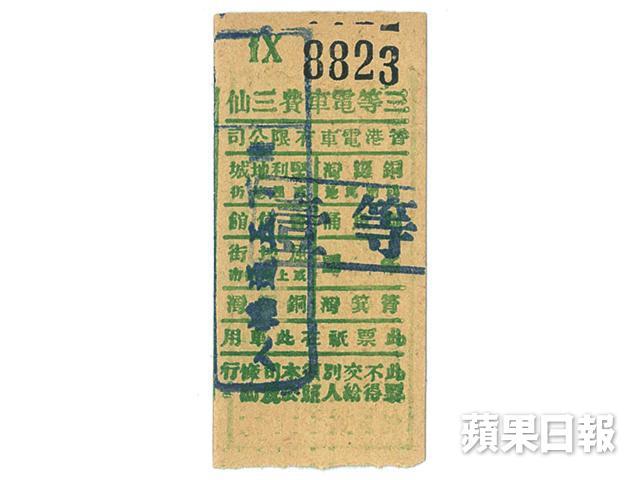

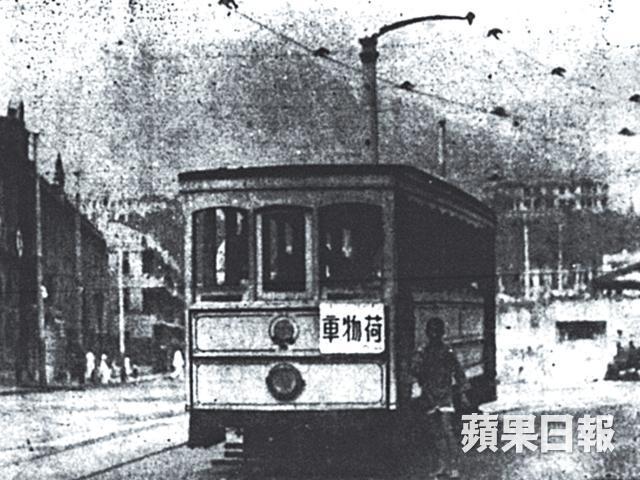

電車存廢與否近來成為社會熱話,在日佔時期則是重要交通工具。追溯至73年前,正值香港淪陷初期,公共交通服務幾乎癱瘓,港島區最早恢復服務的交通工具就是電車,於1942年恢復行駛,由筲箕灣到山王台(即現時的堅尼地城)共設47個站,5月至10月期間每日乘搭電車人數平均為37,000人,還增設女售票員和收票員,為女性提供就業機會,直至1944年,因燃料短缺下,僅兩年再度停止運作。《香島日報》副刊連載的通俗小說〈世外桃源〉,曾描述當時乘搭電車情景:「猛烈的陽光,斜斜地從後背照着,熱到令人有點難受……待到銅鑼灣站到了,人客稀疏一點……陣陣兒的海風,熱浪不知那裏去了。」為當年民間風景留下記錄。就如電車一樣,當時不少交通工具也往往因燃料不足時而運作、時而停駛,漸漸造就人力車和馬車等普及化。1942年,港九兩地人力車有850架,車伕約2,000人。值得一提,當年單車也屬載客交通工具,每輛單車只可載一名乘客,如九龍往元朗,收費一元五十錢。

所以說,電車盛載的不只是乘客,也盛載香港的艱辛歷史,如此有歷史價值的交通工具,有甚麼道理淘汰?

推介書籍

記者:余 瑋

攝影:許先煜

編輯:陳漢榮

美術:楊永昌