【旅遊籽:假日散心】

處暑寒未來,很多潛水發燒友把握機會進海底探索,別以為潛水只為消閒,一班有心人在這18年來,善用自己技能,協助漁護署完成珊瑚礁普查,統計珊瑚、魚類及無脊椎生物的數量,今年更首次有中學生參與,為香港海洋生態研究出一分力,自省守護海洋的重要性。

珊瑚礁普查於1997年由珊瑚礁普查基金(香港)舉辦,2000年和漁護署合作統籌,收集本地珊瑚、魚類及無脊椎生物的分佈情況、數目及健康狀況等數據,了解及管理香港海洋,加強公眾關注海洋生態的意識。每年6月至9月,漁護署都會邀請潛水員或潛水教練等組成普查隊伍,每隊約8至12人,每年夏天分派往指定的普查地點。今年普查點跟去年一樣有33個,涵蓋香港東部水域的珊瑚地點,由東面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島,海下灣、印洲塘及東平洲海岸公園也包括在內。

進補海洋知識 準確記錄

要成為珊瑚礁普查義工一分子,先決條件是有潛水牌,一般潛水自由自在,進行珊瑚礁普查就得肩負任務,即使對海洋生態零知識都不怕,漁護署事前會提供技術講座,講解調查方法及資料搜集的知識,每隊普查隊伍有一名由漁護署委派的海洋生態學家跟隨,令收集的數據更準確。採訪當天,潛水教練區紹堅(Stephen)在西貢橋咀北水底預先拉一條100米長的繩或軟尺,劃定普查位置,帶領兩名中六學生姚詩儀(Alison)和黃駿湞(Shirley)在水底記錄珊瑚覆蓋率和健康狀況。由於不能驚動海洋生物,潛水深度要控制得宜,但兩位小女生都應付自如,「潛得太低會踢起啲沙,能見度變低,太高又睇唔清楚。」Shirley淡定地說。

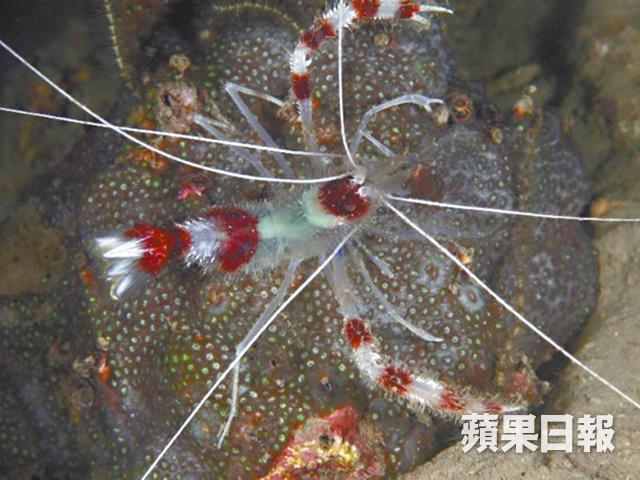

珊瑚覆蓋範圍與物種多樣化息息相關,故普查隊伍會記錄指定品種魚類及無脊椎生物。非牟利海洋保育組織BLOOM Association海洋生物研究員佘國豪(Stan),2007年開始協助珊瑚礁普查,當海洋生態學家。他建議數魚的隊伍先下水,數珊瑚及無脊椎生物的較後下水,「魚走得太快,很易被嚇走。」海洋生態學家收集負責普查點的數據後,比較以往的數據,再滙報給漁護署。

傷健共融 66隊出力

這項偉大任務,除了海洋生物科學家的協助,多年來全靠一班獲水肺潛水執照的潛水員及教練勞苦功高完成。珊瑚礁普查基金(香港)總幹事紀力偉(Keith)指出,首年只有五隊普查隊伍,近年普查隊伍來自不同界別,包括教育機構、環保團體、商業機構、政府部門及潛水組織。他認為是漁護署推廣及傳媒報道,令大家願意為海洋出一分力,「外國得幾team,他們較難找海洋生態學家,香港明顯多好多,通常參加了一年都會繼續參與。」今年有66隊潛水隊,約700人參加,前年還首次有傷健人士參與。

今年亦有首間中學參與,香港仔浸信會呂明才書院潛水隊負責老師楊英偉表示:「對中學生而言,潛水費用高昂,好多人覺得潛水是高危活動,家長會擔心安全問題,幸好得到校長及校董會支持。」學生獲資助下學習潛水,並考獲初級潛水牌,楊英偉認為,「反正學生已取牌,不如做多少少。」14位學生在本月前往海下灣進行珊瑚礁普查。有份參與的學生Alison從潛水及普查過程中,領略保護海洋的重要性,「偶然見到珊瑚白化,覺得好心酸。」

珊瑚生命力強 海下曾被蹂躪

香港海水混濁,珊瑚一定少,原來這只是大家錯覺。根據漁護署統計,香港有84種石珊瑚。Keith形容:「香港雖然生長環境未必最好,但珊瑚能適應四季變化的溫度,生命力好頑強。外國的珊瑚如果有少少溫度變化,都會死得好快。」去年普查結果顯示,以海下灣的珊瑚覆蓋率最高,有79.4%,不過這裏曾經被蹂躪。他憶述2003年沙士過後,很多香港人愛到海下灣海岸公園潛水,「好多人不知不覺踩爛珊瑚。」珊瑚還被刺冠海膽侵蝕及核果螺蠶食,令多個珊瑚群落受損,2007年起封灘兩年,待當地珊瑚休養生息。去年普查結果顯示,33個普查地點中,有5個地點錄得珊瑚白化,但影響輕微,估計是因為去年夏季水溫持續上升,Keith指只要蟲黃藻再為珊瑚提供營養,便不會再白化。

漁護署每年公佈普查結果,令市民加深認識香港海洋環境,希望市民共同保護珍貴海洋資源,相關資料可用作研究珊瑚,制訂有效管理措施。讀到這裏,不懂潛水的人不用擔心,如想身體力行保護海洋,可由撿拾海灘垃圾開始,環保組織Plastic Free Seas、環保促進會等,都會不定期舉辦相關活動,大家可以密切留意。

普查品種

各普查地點石珊瑚覆蓋率

2012年

第一位: 海下灣珊瑚灘76.8%

第二位:橋咀東76.3%

第三位:海下灣碼頭71.3%

2013年

第一位:海下灣珊瑚灘78.1%

第二位:橋咀北75.6%

第三位:海下灣碼頭73.8%

2014年

第一位:海下灣珊瑚灘79.4%

第二位:橋咀北78.8%

第三位:沙塘口山及海下灣碼頭 72.5%

2015年

將於12月公佈普查結果。

記者:梁慧琳

攝影:潘志恆

編輯:陳漢榮

美術:利英豪