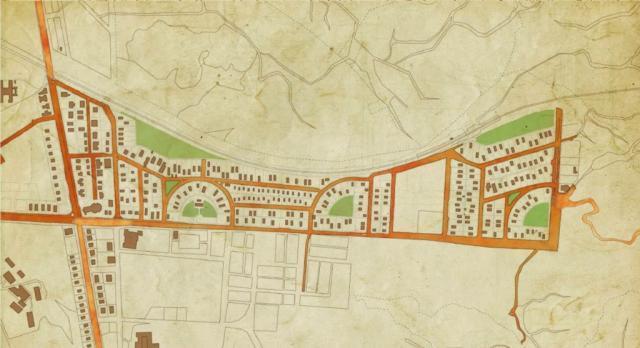

全球暖化及碳排放問題嚴重,社區自給自足及廚餘回收,是最有效方法減少碳排放,所以現代城市規劃奠基人之一、英國城市學家霍華德(Ebenezer Howard)於1898年提出花園城市規劃概念。在花園城市中,有公園、住宅、學校、工商業區及外圍農地,強調城鄉共融,自給自足的合作社。在二十世紀初,香港亦曾出現花園城市規劃,就是九龍塘村,即現時界限街以北、歌和老街以南、窩打老道以西及九龍塘鐡路以東,約25公頃的地方。

1911年,九廣鐵路香港段通車,有葡籍商人建議在九龍塘沿鐵路旁興建花園城市,其後由英國商人義德(Montague Ede)以九龍塘及新界發展公司名義,在1922年發展九龍塘村。現在於雅息士道休憩花園外牆,可找到當年的建村紀念石碑。當年的發展方向,是營造英國鄉村小鎮,所以區內道路均以英國郡名命名,如雅息士道(Essex)、羅福道(Norfolk)、舒梨道(Surrey)及歌和老街(Cornwall)等,而且全部是兩層有迴廊騎樓洋房,有前後花園,加上設備現代化,使用電燈及抽水馬桶,不少外國人與華商購入樓花。

可惜,1925年省港大罷工,九龍塘及新界發展公司在1928年陷入財困,同時項目發起人義德離世,發展商未能繳付全部地價,但是由於項目以合作社型式發展,即買家先付樓價後建,政府介入後完成250幢洋房,讓花園城市概念在香港落實。

現在該區的多個休憩公園及會所,均是當年設計用地,當年的九龍仔是一片農地,符合霍華德的外圍農地目標。現在該區的洋房,大部份已重建,僅有少部份仍保留當年九龍塘村設計。香港中文大學未來城市研究所副所長姚松炎帶領我在金巴倫道由南至北行走,「這條街有三間仍符合當年建築規格的洋房,最為集中,其中一間更是區內最原汁原味保留。」現在是幼兒園的金巴倫道16號,上下兩層均保留迴廊騎樓及煙囪,是典型九龍塘村洋房建築特色。這些傳統歐陸式洋房為數不多,想找到昔日九龍塘村原屋,瓦頂是重要識別。

記者:黃碧珊

攝影:梁志永