【飲食籽:搵食地圖】

我,自認是膽小的人。

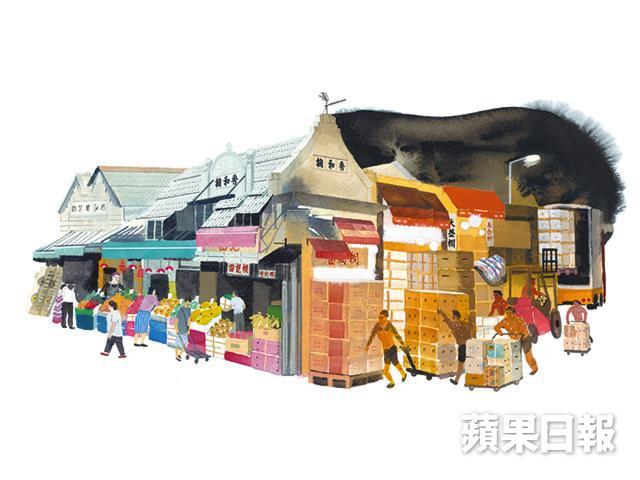

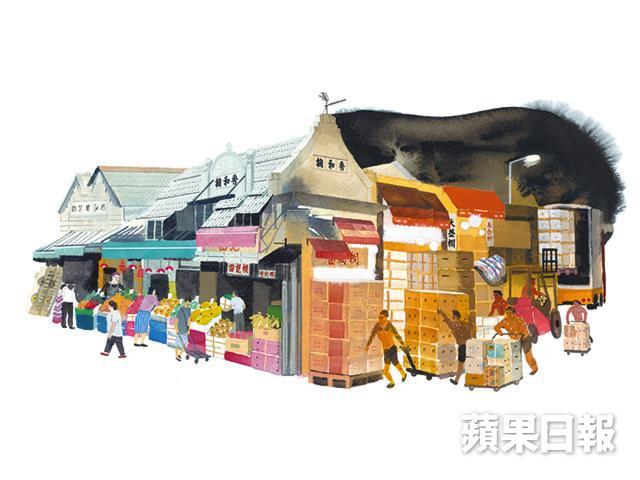

走進油麻地果欄,橫街窄巷有如小迷宮,紋身大漢赤膊上陣滿身汗水,推着木頭車,粗聲呼喝,更加插幾句粗言穢語……

天一黑,人來人往,夜色浸透着汗迹。一排老房子之間,卻一如以往,表現出頑強生命力。工作的,不論欄商、夥計或苦力,十居其九都是東莞人;百年以來,整個系統靠人力運作,欄商工人分工精細各司其職,運作井井有條;最珍貴卻是,這裏連大集團也沒法生存,堪稱香港獨有的風景。

「我們果欄有句說話,一日未離開這行,都不知道輸贏,所以好景時不要使到盡,要留做儲備金,否則一個巨浪過來好難翻身。」張志祥說。他是果欄的代表人物,果欄大小事務和他有關,曝光率奇高。他15歲承父業入行,除了是九龍果菜同業商會副理事長,更身兼兩個身份,既是來貨商,也是全果欄規模最大的欄商,擁有大益欄、大成欄等五個欄檔,賣的是一條龍服務,在欄檔賣自家來貨。

大集團睇唔透 損手離場

祥哥有一個習慣,每日早上會到果欄走一圈,觀察水果行情,即場作買賣決定。「水果行業講供求關係,要跟市跟得好貼,爭取以最低價入貨,要長期抗戰,如果十個欄商都看好同一種水果,同時訂貨,由於市場供應太多,被迫以較低價錢將生果賣出,那肯定會蝕錢。判斷錯誤損失會好慘重,所以好考判斷能力及經驗。」所謂同行如敵國,雖然欄商每天見面,但因生意競爭大,彼此甚少透露訂貨意向,加上水果保鮮期極短,由入貨至出貨只有數日光景。「曾經有兩三個大集團,希望將自己來貨交給欄商代銷,最後要蝕錢離場。果欄之所以沒有大集團,就是因為變化太迅速,不易控制,我們欄商做了這麼多年,也要親力親為。大家公平競爭,沒有合謀定價,其實不嬲做生意都是這樣。」他從打雜學起,歷練八年始升任買手,學習向入口商和洋行買入外國生果再作批發。那甚麼水果難度最高?「最令我們頭痕一定是紅桑子。保鮮期極短,來價高,風險很高,所以我們只做訂貨。」當運輸有誤、來貨出錯等突發事件,睡覺中的祥哥也得立即趕返果欄,解決問題。

超市榨乾榨盡 質素參差

八十年代果欄趁內地改革開放,將東南亞、西貨(果欄術語,即歐美貨品)轉運到內地,贏了一段黃金歲月,至2005年後內地規定輸入內地的水果必須原箱、原包裝及獲發原植物檢疫證;加上連鎖式超市自己有入貨渠道,均令其批發轉口生意受打擊。不過,他說果欄仍有生存空間。「超市大多要賺到盡,把來價壓得好低,所以質素始終會次—等,靚水果不用靠他們代銷,我們自然有識貨之人。」凌晨,是欄商做生意的黃金時間,零售商相繼揸架大貨車到油麻地果欄揀貨取貨。「有時生果檔收舖後直接來果欄揀貨,晚上十二時已在果欄,通常越早到,貨便越靚,如果早上六、七時仍在果欄入貨真是『聽執』。」

隨祥哥走一圈,攝影師不只一次被人呼喝停止拍攝。「果欄包容性很大,這裏不計學歷、工作經驗,犯過事也不要緊,只要肯做,不搞事,勤力就得。」在果欄當搬運工作的苦力,大多赤裸上身畫鳳雕龍、斥喝聲不絕,途人見狀都生畏。「他們從事體力勞動工作,多勞多得,心情會躁一點,但他們都是性情中人,有時一言不合,大打出手,但轉頭大家便拍着膊頭去飲茶,都是司空見慣。」

92歲欄商 黃雨中黎明出動

「黎勤先生今日會不會到果欄?」我緊張地問身邊的果商會代表。採訪當天的晚上,天文台發出黃色暴雨警告,由深夜一直採訪至清晨,幾乎是下着滂沱大雨。「放心,他每朝五時多會先落欄,再到附近的酒樓飲早茶,風雨不改。」正在擔心之際,一位腰骨挺直,身手絲毫不覺是92歲的老人已經來到。他22歲入行,是做得最耐的欄商之一。「昔日果欄只有二、三十檔,連渡船街都未填海,生果種類好少,來來去去得幾款,主要是由廣東入口,如荔枝、龍眼、楊桃,選擇不像現在般多。」果欄的飛躍期是在上世紀五十年代,當時渡船街對出還是海,很多船停泊在避風塘,桅杆林立,水果入口及轉口行業十分蓬勃,很多從業員很快便轉做欄主,像勤叔做了兩、三年左右,開始有一定的資金,便做了果欄檔主。

外界對於果欄的印象,總是和黑社會、暴力扯上關係。他說,最初果欄並不複雜,老闆只望賺錢,果欄工人只求勞力換取生活。到八、九十年代,是果欄最混亂之時,一眾黑幫,利用果欄易於匿藏的地理形勢,開始經營起非法賭檔及賣白粉,更不時出現爭地盤,血戰連場。「果欄毗連黑幫盤踞的油尖旺,加上人又多自然複雜,不過,近年幾已平靜,大家都是求生活吧!」

跟車送貨 日日賺新鮮錢

一到深夜,沉睡的果欄又活躍起來。當大部份人好夢正酣時,鄧國民已經將一箱箱生果堆到自己的木頭車上,低頭推車,揮汗如雨。木頭車載着約50箱蘋果,好幾次搖搖欲墜卻又穩得住,他氣吁吁地到達停車場,將蘋果搬上零售商貨車,每晚工作六七個小時,來來回回數十次,以日薪計算,每日約$300。他今年63歲,是果欄搬運工人,身形矮小,卻靈活得很,一開口便滔滔不絕地說:「我十歲已經跟車去送貨,300蚊一個月,以前好多人訂貨,貨叠得特別高,我企在貨車後面,連尾板都要企,都幾危險。早上七時開工,送貨送到好夜,最記得電視做緊《歡樂今宵》,接貨人都睡覺了,要不斷拍門收貨。」

目前搬運工有三種,一種是負責拆櫃卸貨,另一種是從卸貨場運往果欄欄檔的前面,最後是像民叔一樣,替零售商拿貨上車,並跟車運送往店內。計酬方法百年不變,仍以現金支付,有自僱的「件工」,每件$1.5至$2.5,多勞多得,也有以日薪計算,酬金幾百元不等。「和我差不多時間入行的,大多退休或轉行,只有我繼續做。我們日日都有新鮮錢,有錢就有人望你賭,好多同行這頭辛苦賺完,便去賭錢日日清,到老時沒積蓄,手停口停。」以前忙到似打仗,97後生意越來越差,由過去日間工作,演變到現在晝伏夜出,民哥說,繼續做都是為了打發時間。「留在家好悶,自己休息都會落果欄。做慣了,不覺得辛苦,做到冇力再退休吧!」

果欄的廿四小時

古靈精怪五件事

草棚變身二級歷史建築

建於1913年的油麻地果欄,早年以草棚搭建而成,二、三十年代才出現磚石和木樑為結構的建築,包括秀和欄、和興欄等。最初是賣生果、蔬菜、雞、鴨及魚「五行」的批發市場,直至六十年代,菜欄及魚欄遷至長沙灣,七十年代連雞欄也拜拜。七十年代中正式集中生果批發,八十年代最興旺時有3萬人在果欄工作,全盛時期有300多欄檔,今日只餘下200欄檔,7,000人仍靠果欄為生。果欄現已被列為香港二級歷史建築。

記者:何嘉茵

攝影:伍慶泉、林栢鈞、楊錦文、許先煜、徐振國

插圖:麥震東

編輯:黃仲兒

美術:孔文彬