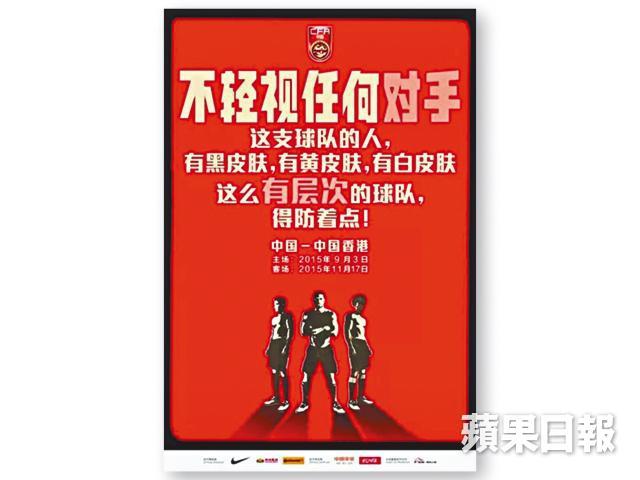

世界盃外圍賽,中國足協一張「低B」海報,為敏感而緊張的中港關係火上加油,上一輪香港對賽馬爾代夫及不丹時,出現了「噓」義勇軍進行曲的場面,引起國際足協關注,但過往只有噓對賽球隊國歌而受罰,香港球迷「噓」自己國歌,可能沒有先例。9月3日,香港隊作客深圳,中港大戰一觸即發,而更具火藥味的是11月香港主場迎戰中國隊,相信各方都會高度戒備。香港足球,從來都是身份認同及政治角力的場所。六十年來家國糾纏,從沒有中斷過。

香港是亞洲足球王國,這是父輩的集體記憶,他們都記得李惠堂球王,是中華民國代表。其實自三十年代起香港球員便代表國家出賽,因為香港足球水平領先全國。五、六十年代,香港體壇是由親台右派勢力控制,那些年中文報紙以民國為年號的更是佔多數。要理解香港足球由五、六十年代國共鬥爭,到七、八十年代本土意識的崛起,我推介李峻嶸著的《足球王國:戰後初期的香港足球》一書,作者翻查中港台及蘇黎世國際足協文件中心檔案資料,訪問昔日球圈人士及球員而寫成,這不是一般掌故道聽塗說,而是有根有據的香港史作品。

神奇的福爾摩沙隊

此書記錄了香港足球的奇異旅程,糾正了錯誤的歷史,例如中國足球衝出亞洲,與2002日韓世界盃無關,早在1954年,以香港球員組成的中華民國隊已成功衝出亞洲,參加羅馬奧運決賽周,當年國際奧委會決賽前突然禁止用「中華民國」名字,改成福爾摩沙(Formosa),同組有巴西、意大利、英國,在那不勒斯首戰意大利,陣中有後來成為世界巨星的金童利維拉(Gianni Rivera)及日後成為傳奇教練的查柏東尼(Giovanni Trapattoni),結果意大利以四比一擊敗福爾摩沙,但香港球員莫振華取得入球,是中國人參加奧運以來首個入球。第二次奇異旅程是1959年亞洲盃,東區外圍賽有菲律賓、中華民國及香港,造就了兩支由港人組成的球隊在國際賽碰頭,而劉儀及劉繼照兩兄弟分別代表中華民國及香港同場比賽爭出線。當時香港華人球員以代表中華民國為榮,代表香港隊反而是次選。

中港大戰本土意識

在冷戰時代,體育運動蒙上濃厚政治色彩,國際足協突然改變立場,1971年香港華人最後一次代表中華民國參與馬來西亞麥迪卡盃,而本土足球圈內左派勢力冒起,1970年霍英東當選足總會長,兩年後流浪足球隊在畢特利帶領下訪問大陸。共產黨以運動來推動政治,打入國際組織,霍英東1974年成功協助大陸中國足協取代中華民國在亞洲足協的地位,七十年代末重返國際足協,香港隊開始在國際賽上遇到了中國隊。1975年雙方首次在亞洲盃外圍賽碰頭,容志行一球絕殺香港隊,賽後本地親台報紙指摘中國隊踢法粗野,作者引述香港時報標題是「毛共大踢茅波,一球倖勝香港」,當時撐港隊背後是有冷戰的反共角力。

真正本土意識的「撐香港」,是中港大戰三日後在大球場舉行的香港對北韓,當日我是在收音機旁緊張得行來行去無法坐低。北韓上半場已領先兩球,下半場完場前馮志明追平,加時下半場八分鐘胡國雄再入一球,但兩分鐘後鄭潤如送禮被追平,進入互射十二碼,北韓最終以11:10擊敗香港,我開始知道甚麼叫「以香港為榮」。在我記憶中,胡國雄是沒有射失十二碼,幸好李峻嶸這書糾正了自己幾十年的錯誤。之後,是大家最近在《蘋果日報》追憶的1986年世界盃外圍賽「五一九」之役擊敗中國隊。香港人在國族、殖民地之間,找尋到表達本土身份的角色。

七、八十年代香港本土身份與國族身份互相並不排斥,香港隊即使被中國隊擊敗,那年頭大家都不太介意,回歸十多年,卻變成香港人借中港足球對戰,表達對國族認同的不滿。足球折射出的政治變遷,值得各方深思。

撰文:劉細良

編輯:李寶筠

美術:楊永昌