【旅遊籽:文化地標】

來生不做香港樹。好地地住了幾十年,平日為街坊遮擋艷陽,受風吹雨打都屹立不倒。偏偏一紙投訴、一次誤判就惹來殺生之禍。背後無形黑手亂舞,連樹都要慨嘆:「我恐懼。」住在外國的同類時不時收到情書,石屎建築在旁將就興建,大概他們都會覺得投錯胎生於這東方小島,政府部門無料到,又要靠民眾發功,你班××畀香港樹同香港人唞吓得唔得?

民間樹木辦 監測樹木健康

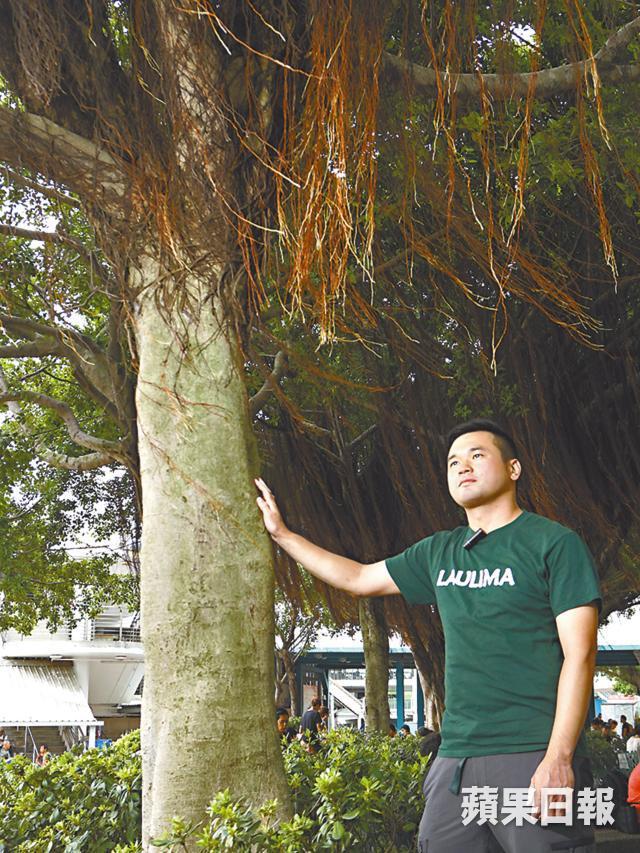

唞?邊有得唞?採訪期間,荃灣及坪洲又接連傳來胡亂斬樹消息,專門評估樹木風險的樹藝師馬經倫(Samuel)職業病發,自發前往坪洲為已在刀口的老朴樹睇症,花兩小時仔細檢查,得出毋須斬樹的結論,回家再寫評估報告,無幾噸熱血都不成事。他指斬樹近乎每日都發生,只是近日迴響較大。民間反對聲音響,地政總署暫延移除老朴樹,算是小勝一仗。「我的身份好被動,始終居民才是重要持份者。我做檢查時,坪洲街坊告訴我,老朴樹位處大斜路與平路之間,老人家行完斜路會在樹下乘涼,幾十年相安無事,問我此樹可否不斬。」樹下結半生情緣,街坊不捨,但Samuel要理性對待,「若塌樹弄傷人就是我的責任。其實斬樹乃最後手段,如果無即時危險,修剪樹冠、用支架、拉纜做鞏固工程等,都可以救樹。」 斬一棵樹只消幾小時,種成大樹讓後人乘涼要幾十年,人同樹有幾多個十年?金錢成本人人識計,情感成本呢,政府懶理。

群組自發社區護樹 樹藝師參與

總有人認為「樹之嘛,斬完咪再種過囉!」Samuel指成就百年老樹有很多先決條件,天時、地利、人和缺一不可,「天時即氣候,雨量及風勢好大影響。地利即泥土養份,香港多石屎地,未必提供足夠養份。而且本身樹木落葉可滋養泥土,但在城市內會遭清道夫掃走。人和即有沒有人為活動禍及,香港不斷發展,樹木的伸展空間就越縮越小。」一棵老樹要幾艱辛努力才能在石屎森林屹立幾十年?欷歔多於歡笑,隨時比上一代香港人更懂得獅子山精神。

台灣在樹木保護方面,讓香港連車尾燈都見唔到。Samuel指對岸有覆蓋全台灣的民間樹木監察組織,「剛開始時力量薄弱,但近三年不斷壯大,有不少樹藝師加入。市民每日監察,結合樹藝師的專業知識,以及政府的資源,可較全面地保護樹木。」

般咸道石牆樹斬首事件後,網民媽媽聲好緊張,網絡上都有類似組織崛起,例如由「環保觸覺」的譚凱邦跟幾位成員早前開設的facebook群組「民間樹木辦」,主張自己樹木自己救。譚凱邦指,「官方樹木辦沒有實權,形同虛設,而環保組織人手不多,網民力量好重要。」街坊街里每日行過,最快知道樹木狀況。現時群組不斷更新樹木消息,最重要是有一群樹藝師參與其中,因為樹藝師要報讀國際課程,考取牌照,可提供相關的專業知識。看上去似在仿效台灣的民間監察活動,算是一個護樹的社區實驗。

Samuel早前去了新加坡,當地對樹木的重視令他印象深刻,「例如在藝術學院門外有幾棵老樹,當地人特意建造空心樓梯,並在樹木生長位置開洞,讓樹安然穿過樓梯抓住原生泥土,不打擾其生長。其他國家都有類似例子,如興建架空步道,不遷移樹木,將人與大自然和諧地融合。」回到香港,現時樹木政策受官僚主義及社會發展蛀蝕,一時三刻無法回天,大概這才是最需要斬的禍根。與其等政府進步,倒不如自己揸旗救樹。

樹藝師百寶袋

「大家唔好緊張,身為一個專業的樹藝師,有鎚仔、螺絲批在身,是一件很正常的事……」Samuel的背包裏常有一堆測樹工具,隨時監測樹木健康。

Dear Tree 為一紙來信手繪樹景

「人類連月球都去到,冇理由唔曉跟樹木和諧共處。」現實就是如斯荒謬。 袁明珊(Connie)從小喜歡樹,上下班都會特意坐巴士經中上環半山沿途看樹景。訪問中,她連番推介卜公花園的巨樹天幕,還說好想搞個樹幕下的party。數星期前,她洗濕個頭開設「Dear Tree親愛的樹」facebook專頁,源於她讀到一段有關澳洲的護樹新聞。「墨爾本政府認真看待樹木,每棵樹都有獨立編號,網上有互動地圖顯示全市七萬棵樹的品種、位置和生命周期等,又為每棵樹設立電郵信箱,若居民發現樹木有生病症狀,可email政府部門報告。」Trees get mails!這種事發生在香港?等同中六合彩,奇蹟也。當中最令Connie感動是當地市民向樹木寄出情書而非投訴信,例如感謝樹為他遮陰、哀悼樹木凋謝及分享當日心情等,而管理員亦會代為回信。

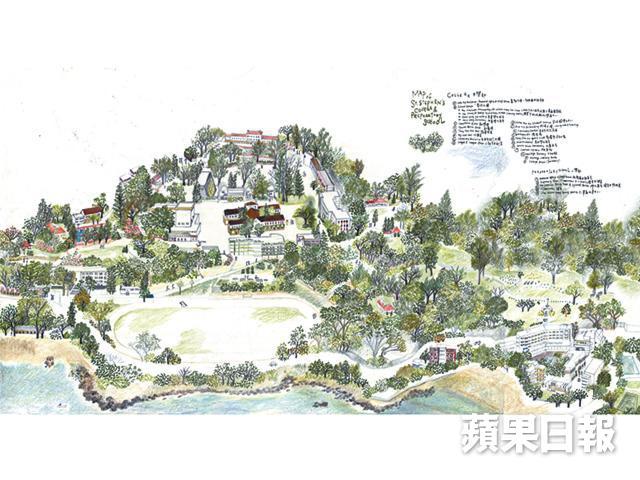

Connie在專頁仿效,別人寄信,她去寫生。Connie從事文化遺產保育,閒時手繪社區風景,呈現植物、小店、舊樓、樓梯等細節,筆觸細緻。小城多難,港人健忘,本以為運作兩、三天專頁就會自動沉底,誰知至今每天仍有信件捎來,部份仍未有空繪畫。「信中多是溫馨小事,例如有個女士看見有情侶在元創方附近石牆樹下牽手擁抱,才驚覺這幾棵樹睇住她長大拍拖結婚生仔,自己今天已是兩子之母了。」

捍衞保育 樹木是社區一分子

本來面目模糊的樹木,在她的粉筆下和社區渾然結合,變成一道獨立風景。看了幾次,我都開始認得幾棵樹。「其實每棵都好獨特。大家多留意樹,才會起來捍衞。外國做社區保育,會當樹木是社區一分子,共同保留下來,這才是原汁原味的地區面貌。」近年的塌樹事件,令樹木有社區炸彈形象。Connie反駁是人自埋炸彈,「街上的樹木身邊多是石屎及人工建築,樹木難有空間及養份生長,自然有塌下危機。」

嘉道理木匠 讓廢木重生

樹木生前成蔭,死後仍然大派用場,如何可以不愛它。大樹倒塌後,樹幹通常淪為垃圾,可用資源就這樣長埋堆填區,嘥料。嘉道理農場物盡其用,園內後山倒塌樹木用途多多,除了作生物堆肥外,幸運的還會落在梁建輝師傅手中,變身椅子、托盤、杯墊及路牌等,跟人類再續前緣。

走近梁師傅的工作室,就見到原木層層叠。梁師傅手指比畫解釋,原木是山上有樹被風吹倒,或園內樹藝師修剪枝冠時收集得來。他根據各品種特性決定重生命運,「較軟身的如松木,會用來做飾物、擺設,因為容易設計。硬身木頭如相思木,多作椅子、餐具,耐用嘛。」

按紋理色澤 變身家具

農場給予無限自由,任由師傅大顯身手,「想成品美觀要留意紋理及色澤,還要自己設計外形,好有挑戰性。」有一堆倒下的樹木,11月會華麗轉身變成長型的小托盤,送到大埔的綠匯學苑cafe。另外有的會製成鳥屋、蝙蝠屋,以另一身份重返自然。

師傅好久以前開始做傢俬,後來轉行做裝修搵口飯食,去年得知有這個廢木重生計劃,因緣際會就成為全職木匠。「以前做傢俬多數前舖後工場,收到定單就在後欄開工,現代木工有專責崗位,未必懂得整個製作過程。在這裏可找回以前那種後欄鬥木的感覺。」師傅笑道。

實木製作,相比坊間蔗渣板家具硬淨得多,成品頗受歡迎,廢棄木頭算是迎來第二生命。未來農場或會開班教授家具製作,更會加入樹木導賞團,先讓大家感受手上木材不是一塊普通木頭,而是比人更老的生命,有獨特個性,大家才會好好對待。

灣仔街坊推介林蔭路

在港督衛奕信年代,灣仔開始推行一千棵樹木種植計劃,前立法會局議員林貝聿嘉找來一班政經界名人鏟泥植樹,如有彭定康、曾蔭權、陳方安生等。最近社區組織「灣仔好日誌」想追蹤這一千棵樹,卻發現大部份已無從稽考,一千棵樹不知何處去。前人種樹計劃有功,現時灣仔區的確保留有不少大樹老樹。中半山可能太難行,想漫步於林蔭間,灣仔街坊話銅鑼灣至灣仔路程短短地值得推介。

維園木棉群(高士威道120號)

維園高士威道旁有八棵美洲木棉群,根據康文署統計該是香港最高的樹木,有三十多米高。如有留意,高士威道旁的木棉樹花朵都是不同顏色,有黃、橙、紅、粉紅色,落英繽紛。

圖片由樹木谷提供

中央圖書館朴樹(高士威道66號)

香港中央圖書館的朴樹有約115年樹齡,記載於香港古樹名木冊內。值得一提是此樹比附近樹木受較多照顧及保護,有較多空間生長。

印度榕(加路連山道8號)

樹幹直徑約4.7米,遠看像一頭大魔怪。

灣仔公園樹頭菜(灣仔公園)

估計有145年樹齡。是全港最老的樹頭菜,樹身粗1.5米。

圖片由樹木谷提供

John Denver親種細葉榕(灣仔道93號)

灣仔植樹計劃之一,此細葉榕由美國民謠歌手John Denver於1994年栽種。

Google Maps圖片

彭定康親種垂葉榕(莊士敦道62號)

灣仔植樹計劃的第600棵樹,彭定康在1993年種在盧押道與莊士敦道的路口,據說他愛在附近飲涼茶。

圖片由樹木谷提供

芒果樹(皇后大道246號)

香港有好多果樹,龍眼、荔枝、芒果尤其多。七、八十年代常有人用竹縛住鐮刀,割下樹上的芒果。

Google Maps圖片

樹木二三事

1.預防勝於治療,樹木都一樣。香港只有約1,500名註冊樹藝師,不可能監測全港樹木。Samuel給大家一點小提示,除了看見白蟻、樹葉落盡、散發惡臭、樹幹腐爛等情況須報告,市民亦可留意樹木有沒有大量水橫枝,即從樹幹突兀地長出大量樹葉,反映樹木營養不足。若有真菌或蘑菇,也是樹木生病的警示。

2.近日報章上常見香港樹木辦就斬樹發言,但Samuel強調樹木辦其實沒有實權。他們的職責主要是統籌各政府部門的樹木組,但實際上如何打理樹木都交由各部門樹木組自行決定。Samuel指近期如般咸道、坪洲、西樓角花園斬樹事件,都出於各政府部門之手,跟樹木辦關係不大。而樹木辦多為各部門負責環境事務的人員。

3.香港有些街道的命名與樹木有關,如香港第一條街道荷李活道(Hollywood Road),就是因為路上兩旁種滿香港原生樹冬青樹(Holly)。另外,大角嘴附近街道多以樹木命名,如有橡樹、楓樹、櫻桃木及合桃樹等,但這些樹並非香港原生樹,只是因為英國官員懷念家鄉樹種而命名。

記者:臧諾

攝影:林栢鈞、徐振國、鄧鴻欣、黃子偉、許先煜

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪