【中大腸胃病系列】

【本報訊】「醫生,我使唔使照胃鏡?」都市人經常受胃痛困擾,究竟在甚麼情況下才要接受俗稱「照胃鏡」的上消化道內視鏡檢查?中大何善衡腸胃健康中心臨床副主任鄧承恩指55歲或以上人士,若有黑色大便、吞嚥困難或持續胃痛,可能是患胃潰瘍、胃癌等警號,便應接受胃鏡檢查。

記者:梁麗兒

系列之七

照前需禁食6小時

胃鏡檢查可了解食道、胃及十二指腸的結構和黏膜表層有否異常,如可為有吞嚥困難患者,診斷是否因胃酸倒流引致,還是生了惡性腫瘤。至於胃酸倒流的病人,則可透過胃鏡了解食道是否有發炎迹象。胃鏡同時可找出患者胃部有否發炎、潰瘍及黏膜癌症病變。

鄧承恩表示,照胃鏡的過程約10分鐘。風險包括消化道穿孔或感染,但機率少於0.001%。

現有胃鏡多為標準的白光兼高清胃鏡,隨着醫療科技發達,胃鏡檢查有兩大發展,其中新一代胃鏡為窄頻光譜檢查,可以更清楚觀察消化道的黏膜結構及微血管,有助診斷早期胃癌。嶄新的胃鏡有放大鏡頭,可將消化道放大40倍至100倍,令檢查影像更清晰。

市民照胃鏡前要禁食6小時,要服藥人士可少量飲水。患者喉部可接受局部麻醉減低不適。醫生可視乎病人情況進行靜脈注射作鎮靜止痛。

呼氣測幽門螺旋菌

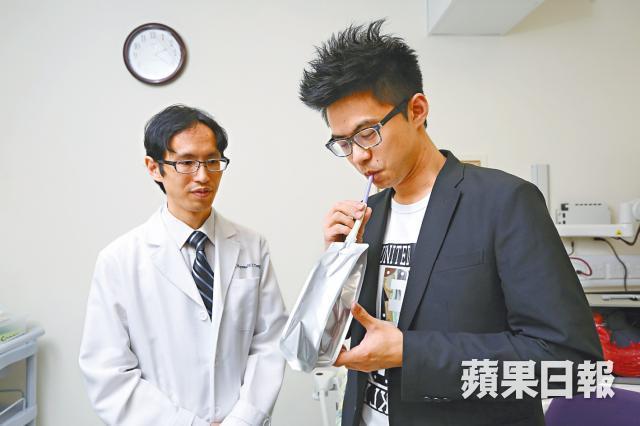

年輕病人若只有胃痛,或同時胸口感到灼熱的胃酸倒流問題,一般先服用抑制胃酸藥物作治療,若無助病情,病人或要進行「幽門螺旋菌呼氣測試」,了解是否幽門螺旋菌作怪。

鄧承恩解釋,接受呼氣測試的人士先禁食6小時,進行測試時,先向一個氣袋呼一口氣,然後飲用帶檸檬味的「碳-13尿素」試劑液,隔20分鐘後再向另一個氣袋呼一口氣,便可知道有否感染該菌。幽門螺旋菌可分解「碳-13」,比較飲用試劑液前後呼氣中的「碳-13」含量,便可知道體內有否該菌。此測試屬非侵入性及不涉輻射材料,幾乎無風險。

另外,懷疑有胃酸倒流病人,可進行「食道酸鹼度檢查」作診斷。透過胃鏡將一粒細小儀器(約2.5厘米乘0.5厘米大),放入食道至少48小時量度其酸鹼度,將數據傳送到體外監測儀器,評估有否胃酸倒流。食道儀器其後會排出體外。風險包括穿孔出血、儀器滯留體內等。

吞嚥困難亦是徵兆

鄧承恩指威爾斯親王醫院腸胃科門診每年接獲近2,000宗因胃部不適求診個案,其中一半人最後要做胃鏡檢查。醫學界指引建議55歲或以上人士,若有下列警號症狀,如黑色大便、缺鐵性貧血、吞嚥困難等,或涉及腸胃出血、生腫瘤等症狀,應接受胃鏡檢查。

臨床上醫生會取決病人年紀、症狀及病情惡化等因素,安排做胃鏡檢查。威爾斯親王醫院及大埔那打素醫院的門診胃鏡檢查數據發現,胃鏡檢查病人中有75%人食道、胃及十二指腸的結構正常或只有輕微胃炎,胃潰瘍、食道發炎及胃癌只佔少數。反映許多胃痛而又沒有上述警號者,多數是胃功能失調,病人可先嘗試治療症狀,之後再決定要否照胃鏡。

另外,醫學界不建議頻密照胃鏡,除胃潰瘍病人服藥前後才會照胃鏡,以評估潰瘍有否康復。

胰臟瘤也可致腹痛

若患者的胃黏膜下有腫瘤、或懷疑膽管有結石、胰臟有腫瘤等問題,便要進行「內視鏡超聲波檢查」。鄧指,此檢查會利用內視鏡的軟管,將超聲波探頭及鏡頭帶入體內,若發現懷疑病變組織,可利用幼針穿刺及抽檢組織作化驗和分析。

接受此檢查的病人要禁食6小時,在口部噴麻醉藥作局部麻醉,和靜脈注射麻醉藥作止痛麻醉用途。檢查風險包括消化道穿孔及感染,機率少於1%。來歷不明的腹痛或非源自腸胃病。若持續腹痛、無故體重急降,並出現黃疸現象,則宜要做腹部超聲波檢查或電腦掃描,檢查是否患胰臟腫瘤。