【科健籽 :好動之城】

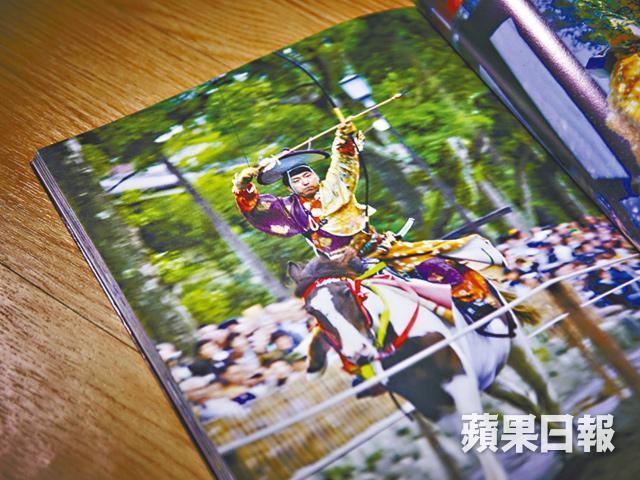

孔子提倡傳統的禮儀「六藝」:禮、樂、射、御、書、數,當中射藝乃古時文人雅士修心養性的武術之一,至隋唐時與日本交流後,射藝日漸在海外發揚光大。可惜自廢除科舉制,加上受文化大革命波及,傳統射藝一度失傳。反觀鄰國日本,將射藝發展成自家文化,講求無偽、無爭、無雜念。但無論經歷多少歲月,中國射藝、日本弓道都講究內外和諧及天地合一,令我想起電影《一代宗師》的宮二說:「習武之人必有三階段,見自己,見天地,見眾生。 」

弓箭是古時常用的武器,有人會立刻想起金庸的《射鵰英雄傳》,而我卻想起古龍筆下的《情人箭》,兩支小箭劇毒無比,猶如浪漫的殘酷物語。然而,在古代中國,弓箭可沒有那麼人性化,除了打獵和軍事用途,射箭是用來教導君臣父子概念的武藝,一支箭貫穿的不單止是技術,更是仁義道德;所謂不偏不倚即為「中」,「中」亦指「中庸之道」。日本現代《弓道教本》,由「全日本弓道連盟」於1953年編成,內裏用了德川時代的名士吉見順正撰寫的《射法訓》精華作教學,弓與禪所傳承的依然具備中國《禮記》射義的三個核心價值——射、進、退,「射求正諸己」,糾正自己,從射表現個人的德行。

專心做好一件事

弓道古時在日本也是用作打獵和戰場上殺敵之用,故稱之為弓術,後來明治維新倡議摒棄古老工藝,着力研究西方現代化技術,1895年大日本武德會重新提倡武道;二次大戰後,美軍取締日本武道,直至1949年全日本弓道連盟成立,重新發展一套名為「射法八節」的射法;現在弓道依然有兩種主要流派,一是講究禮法的「小笠原流」及戰場技術的「日置流」。「香港弓道協會」創辦人兼會長李澤輝(Bruce)說罷,準備向我示範,只見他小心翼翼穿上裝備,有條不紊地把鹿皮手套、弓箭一一準備好才步向道場;示範時不說話,沉着氣上箭、拉弓、放箭,整套動作差不多用一分鐘完成。他說弓道最大樂趣不是射中箭靶,而是怎樣做好一件事;在現今講求效率與muiti tasking的時代,香港人有多久沒有認真、用心做好一件事?

從飛貫中 到真善美

2008年Bruce在日本學日文時,想學一種香港沒有的運動,於是便學弓道,「價錢好便宜,運動場有齊所有裝備提供,每次只需要200日圓(約十多港元)就可以玩了,弓道在當地中學是必修課,政府也大力推動。」回到香港便於2013年成立弓道協會,是以推廣弓道為本的非牟利團體。現在考獲「全日本弓道連盟」三段資格的他說學習初期過程漫長,當年上了兩、三個月堂後才可以開始射箭,現在每年都需要到名古屋上為期三日的弓道課程,每天早上需要以日文朗讀《禮記.射義》及箭技上的《射法訓》,一年至少進修一次。

不知是否練習弓道的關係,Bruce說話的語氣總是恬淡平和,「當你有欲望,例如想射中紅心,你就越射不中,想糾正左手的姿勢,又會發現右邊身就不協調;只有心無罣礙,做好一件事,即是做好姿勢,就已經命中六成。」我問,那麼怎樣才可控制自己不去想?他笑說這是一個哲學問題,等同問自己何時才沒有欲望一樣困難,所以你專心做好一件事就夠了。然而這也是一門學問,一切也為達到真、善、美,「古代射箭着重飛、貫、中(即箭如何命中目標),到了現代便成了真、善和美。真,姿勢正確,代表無偽之爭;善代表無爭,是一個只有你和靶的關係,同自己比賽,尊重對手;美代表整套動作,以至內心無雜念,無多餘的枝節,很日式的簡約美。」

香港弓道協會

http://www.kyudo.hk

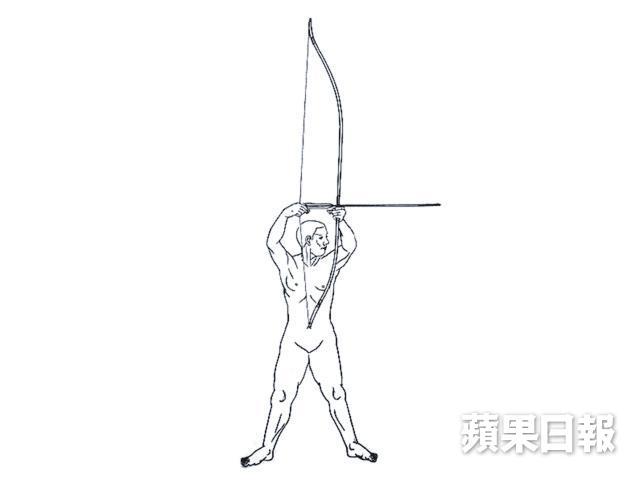

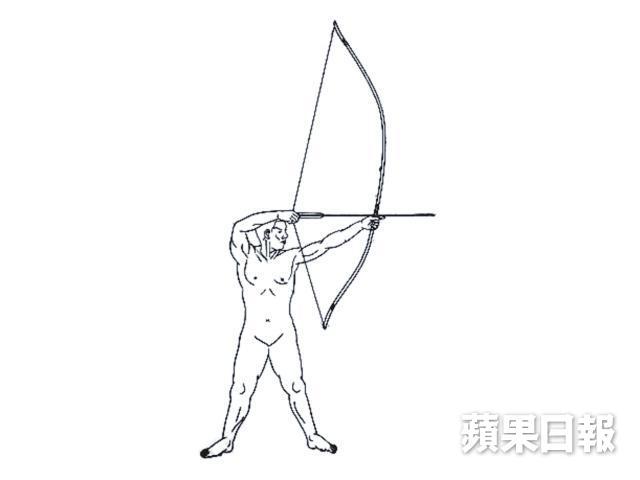

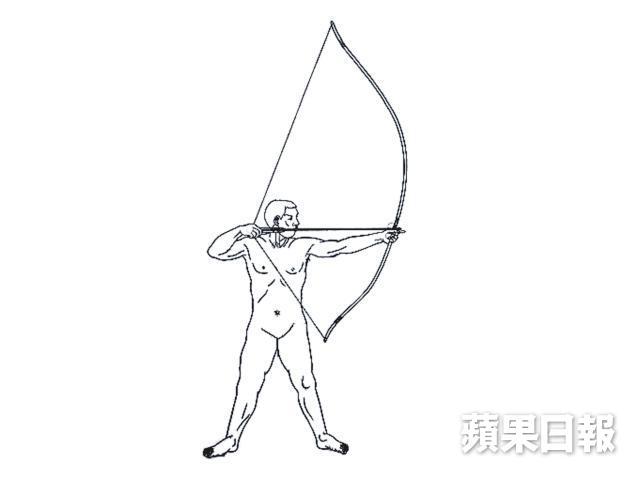

射法八節

圖片來源:《弓道教本》

老外細數中國射藝史

謝肅方(Stephen Selby),知識產權署前署長,是土生土長英國人,能操流利廣東話及普通話;年輕時在英國愛丁堡大學修讀中文的他,熟讀中國歷史,九十年代更開始研究及致力推廣中國古代射藝,不時開班、出外比賽,曾於2005年組織騎射隊到南韓束草騎射比賽;著作有《百步穿楊:亞洲傳統射藝》。

雖然以一個老外說中國文化未免太諷刺,但由謝教授說中國傳統箭藝點滴可算是最佳人選,近十年他積極研究古代射藝,更親自到新疆、蒙古等地比賽和尋源。年過六十、體格強健的他曾為了學習弓箭而修煉氣功,他強調行氣和沉氣在射箭時的重要性,「運用丹田呼吸,調整呼吸才能讓肌肉和關節更有靈活性,射箭技術方能提升。」

射藝比試 君子之爭

他說中國傳統射藝可追溯到中世紀年代,主要作為捕獵的武器,漢代更發明了連弩等遠射武器。《論語》有曰:「君子無所爭,必也射乎。揖讓而升,下而飲。其爭也君子。」 正人君子不爭奪別人任何東西,只有在射箭才有所爭,但所謂爭,只是各顯自己的藝能,射中目標而已,這才是君子之爭。相對其他擁有射箭傳統的國家,這是最具代表性和獨特的特色,而古時主要分站立射擊和騎射。 到了唐朝武則天改革文武科舉制度,讓射藝在唐朝普及,直至光緒在科舉制廢除射箭項目,清廷提倡西洋武器後,射藝漸漸失去其價值;新中國成立,共產黨所推行的破四舊、批林批孔運動,讓充滿儒家思想的射藝一度失傳。

中國貴為傳統弓箭國,傳統弓箭工藝深入民間,全人手製作所需工序達200多個,均是利用全天然物料如牛筋、牛角、樺樹皮和竹等,絕不比日本的輸蝕。現今最具歷史、300年老字號有北京聚元號,2006年聚元號弓箭更入選國家首批非物質文化遺產名錄。謝教授跟聚元號第十一代傳人楊福喜是莫逆之交,事關當年中國射藝還未完全復興,他在那兒前前後後買了十幾套弓箭,其後慢慢多了人到聚元號造弓箭,讓聚元號重新熱鬧了。

記者:胡靜雯

攝影:潘志恆

編輯:黃仲兒

美術:利英豪