【專題籽:一樓一故】

灣仔地標,被列為三級歷史建築的同德大押,近日被業主漏夜拆招牌,計劃重建成廿多層樓高商業大廈,保育人士聯署反對清拆。從灣仔坐電車,不消10分鐘車程便到跑馬地,在電車總站沿成和道上行,經過黃泥涌市政大廈,到達毓秀街11號,眼前是一幢三層樓高的洋房,亦是三級歷史建築,但跟同德大押的命運有天淵之別。毓秀街11號的新業主蘇彰德,2012年中以9,000萬元購入物業,他沒有將它拆掉重建成廿多層樓高商廈,反而聘用專業團隊,用半年時間翻查舊檔案,再花大半年時間及1,500萬元,將整幢建築徹頭徹尾加固復修,冀將洋房外貌回復昔日原本模樣。現在,毓秀街11號是私人攝影博物館,不僅是跑馬地的「新地標」,更成為香港首個私人活化歷史建築典範。

蘇彰德本身是事務律師,去年被委任為香港大學副校長,更是亞洲數一數二的Leica收藏家,對相機熱愛促使他開設私人博物館,他為了讓我更深入了解復修過程,相約有份參與復修工程的中文大學建築文化遺產研究中心副總監羅嘉裕一起訪問。在正式採訪前,我參加其攝影博物館的導賞團,好讓自己做足準備工夫。該導賞團主要介紹現時仍在展期的法國攝影大師Bruno Barbey的相片,在空檔時,導賞員講解建築物的歷史及特色。毓秀街11號建於上世紀三十年代初,由建築師J.S.Gibson以當時流行的Art Deco圖案設計,所以外牆佈滿幾何形的花紋、梯級形線條、箭嘴圖案及放射式線條等。由於當年階級分明,工人使用較簡陋、窄狹兼在戶外的「妹仔梯」出入。我們一行十多人,在三層博物館及天台參觀,大部份團友拿起單反四圍拍照。

參觀者的焦點是攝影,問蘇彰德為何選址在歷史建築物設博物館,他解釋謂:「是沒有必要把博物館設於歷史建築物內,但是這裏的樓底有15呎,是理想場地。除了攝影迷,還有很多熱心保育的朋友也來參觀。」是的,我曾碰見兩位古物古蹟辦事處高級官員到博物館一遊。

業主:這麼難得的建築物,可能有些買家會將它拆掉……跟家人在48小時內作出決定,星期一已跟賣家達成協議。

從小住在大坑道的蘇彰德,認為自己跟毓秀街11號有淵源,「小時候,每次參加教會均經過毓秀街,覺得這裏很漂亮、特別,長大後,這裏變成酒樓,會跟家人到此飲茶;數年前,樓上是藝術學校,是我的小朋友學繪畫的地方,地下則是超級市場,我也經常來這買東西。」2012年4月的一個星期五,他收到地產經紀電話,得知跑馬地有一幢歷史建築待沽,由於業主低調出售,地產經紀沒有直接說明地點,「當我知道是毓秀街11號時,非常高興。這麼難得的建築物,相信很多人也對它有興趣,可能有些買家會將它拆掉重建,為免錯失機會,跟家人在48小時內作出決定,星期一已跟賣家達成協議。」他聘請建築師、設計師、古蹟復修專家為這幢約80年的舊樓復修。

復修專家:通常發展商或私人業主接觸我們……潛台詞是想拆掉重新發展,想不到香港竟仍有人熱心保育。

中文大學建築文化遺產研究中心曾參與活化灣仔動漫基地、舊大埔警署、摩星嶺白屋、聯合道何家園石屋等歷史建築。蘇彰德在2012年底,邀請建築文化遺產研究中心加入復修工作,雖然事隔兩年多,研究中心副總監羅嘉裕仍深刻記得蘇彰德所說的話:「蘇生一打來就說,『我有一幢歷史建築物,你幫我復原它。』對我們是一個驚喜,通常發展商或私人業主接觸我們幫他們的歷史建築評級,其潛台詞是想拆掉重新發展,想不到香港竟仍有人熱心保育,讓我們參與幫他花錢復原歷史建築。」

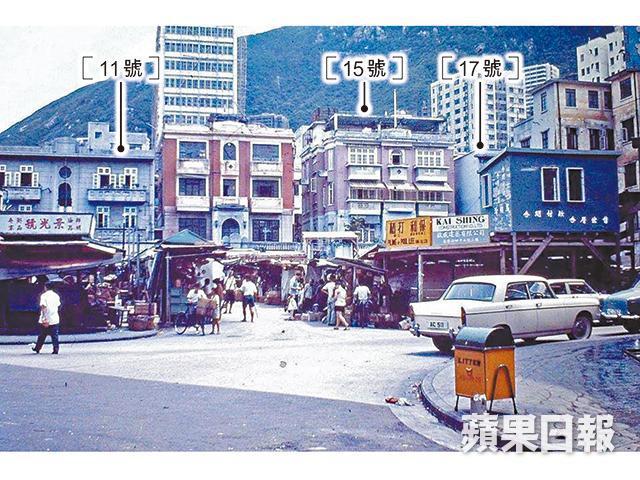

由於三層單位作商業用途多年,內櫳的原有裝飾早已消失,所以他們集中復修外部原貌,可惜只找到數張舊相片作參考,蘇彰德說:「對面市政大廈前身是街市,攤檔將地下一層的面貌阻擋,沒有資料下,由設計師自由發揮設計大門,結果他們以相機橫切面設計大門,相機切面的幾何圖形跟建築物原本的Art Deco裝飾非常相襯,我對這樣新舊糅合的設計相當滿意。」八十年代中由葉德嫻和鄭則士主演的電影《行錯姻緣路》,是在毓秀街11號取景,羅嘉裕與同事到電影資料館翻看電影,「雖然室內鏡頭不多,但是發現騎樓的裝飾是鏤空箭嘴圖案,外牆是平滑的,所以將收樓時的騎樓鐵裝飾拆掉,並花了三星期鏟走外牆的人造凹凸面。」盡量回復三十年代的原貌。

整個復修工程耗時約一年,其間每周開會監察進度。博物館開放約一年,蘇彰德深知物業升值不少,會否善價而沽?「現時不會,因為我太喜歡這建築物。」他還說希望他的私人活化項目具標誌性作用,為未來其他保育項目提供參考和方向。無可否認,進行私人活化舊建築物,需要大量資金,認識一些舊建築的業主,他們雖沒有財力花上千萬元復修,但他們保護建築物的心力是無價。

僅長200米 跑馬地最懷舊之街

香港開埠前,跑馬地叫黃泥涌,是一片農地,1841年,住有300人,為當時香港二十條村之一。開埠早期,黃泥涌谷曾作軍營,其後不少軍人因熱病身亡。軍營撤離後,1846年建馬場,1904年電車接駁至跑馬地。1923年黃泥涌水災,港英政府重新規劃,遷徙原居民,將黃泥涌水道藏在地底,建新路漸變高尚住宅區。

1930年,毓秀街築成,其中1、3、5、7、9及11號為黃植生及黃星堂共同擁有,文件記錄政府標明該幾個街號的樓宇不可高於三層,並只限興建歐式建築,所以建成三組,兩個街號共用一組樓梯的三層高歐式洋房。七十年代中,1至9號改建成24層樓高住宅大廈,同組洋房只剩下11號。1937至1940年,創立雪糕廠安樂園的老闆張吉盛,租用11號作為新婚住所。香港淪陷期間,業主梁受益將地下改建為停車場。1962年,文氏家族以25.5萬元購入洋房,將地下租予不同商戶,包括米舖、雲吞麵店及中式酒家等。2004年,伍集成家族成為新業主,三層洋房繼續作出租用途。2010年5月,被評為三級歷史建築後,伍氏家族委託規劃師進行公眾諮詢,其後將地下以兩年租約租給超市,樓上兩層續租予藝術學校。2012年4月中,伍集成家族出售物業,由蘇彰德以家族公司名義買入,現在活化成私人博物館。

建築三雄屹立逾半世紀

毓秀街全長只約200米,已經有兩幢住宅式歷史建築,分別是11及15號,15號亦是在三十年代初建成的歐式洋房,四層高,建築風格糅合意大利文藝復興及英國愛德華式,2009年被評為二級歷史建築。首任業主是郭漢順,1941年由大生銀行創辦人馬錦燦以5.5萬元購入,物業多年來由馬錦燦家族持有至今。

毓秀街11及15號旁,還有17號,它沒有前兩幢的花巧裝飾,為設計簡單對稱建築,估計建於1945年香港重光後。根據土地登記冊資料,1981年才出現業主姓名,是以遺囑執行身份的梁雄姬,她是何東的外曾孫女,祖父梁保全,外祖父是匯豐買辦何世榮,毓秀街17號是她於1980年去世的父親之遺產。2013年梁雄姬離世,物業由信託基金管理。

記者:黃碧珊

攝影:劉永發、徐振國

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌