中國共產黨正興高采烈準備抗戰勝利七十周年紀念,天安門廣場將舉行大型閱兵,香港政客權貴爭奪能上城樓觀禮的「影相」位置,七十多年前響應蔣委員長「一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍」號召;那些衞國軍魂,則仍飄落在緬甸曼德勒、野人山、長沙、衡陽、武漢、台兒莊、南京,難得安息。中國人的歷史,是成王敗寇的歷史,現實得令人可怕。

日本這一邊,近年打破了禁忌,推出多套二戰電影,如關於神風敢死隊《永遠的0》、日本海軍統帥《山本五十六》,終戰七十周年,亦有一套更具爭議的《日本最長的一天》上映。七十年前的今天,一九四五年八月十五日,正午十二點,日本國民、軍人都放下工作,聆聽裕仁天皇「終戰詔書」廣播,有的跪下痛哭、有的呆呆不懂反應、有的如釋重負,天皇廣播發表前的廿四小時,就是日本現代史上最戲劇性、日本人情緒最複雜糾結的一天,所以才成為最漫長的一天。

日本式忠與義

電影選了幾個關鍵人物串起這驚心動魄的廿四小時,包括力主投降但又想保住天皇制國體的裕仁,忠義難全最終切腹自殺的陸相阿南惟幾;策劃宮城事件反對投降,意圖脅持天皇宣佈本土決戰的畑中健二少佐。當時少壯派軍人知道天皇御前會議決定投降後,立即採取行動,刺殺了保衞皇宮的近衞師團指揮官,假傳軍令調動軍隊包圍皇宮,禁錮宮內大臣,誓要搜出裕仁預先錄製的「終戰詔書」,阻止播出。當時投降是爭分奪秒,因為美軍已先後在廣島、長崎投下了原子彈,下一個目標可能是東京,而蘇聯紅軍正在華北攻擊關東軍,隨時攻入日本,屆時日本變成了兩個佔領區,也變成兩個國家。但在少壯派軍人眼中,保存日本國體才是大義,盟軍未有承諾,只有本土決戰,玉石俱焚,作更大犧牲後再和談,這才有可能保住天皇國體。

文字的力量

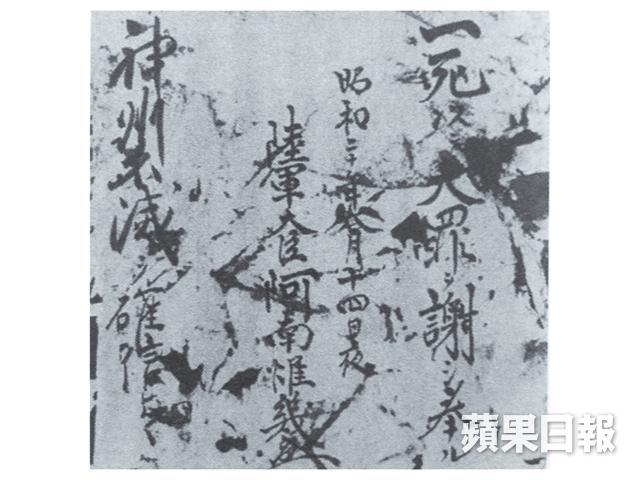

電影是重拍六十年代東寶出品,兩套電影都是根據半藤一利著作《日本最漫長的一天:決定命運的八月十五日》,近日台灣出版了譯本,是一本不可多得的歷史紀實著作。這段驚心動魄的內幕猶如FOX美劇《24》,作者親自採訪了參與「終戰」決定的各方人物,政變軍人、廣播局負責人、內閣官員,再搜集他們的回憶錄及日記作佐證,重構那廿四小時各人的立場、心態及言行,因此才充滿戲劇張力及現場感。眾多人物中,對陸相阿南惟幾印象較深刻。在日本內閣體制中,陸相舉足輕重,只要他一人請辭,整個鈴木內閣就要解散重組,因此他絕對可以阻撓或拖延投降決定,但他最終是選擇效忠天皇,支持終戰,這等如宣佈軍方同僚將成為戰犯,被審訊判刑。軍中少壯派一直希望他能站出來一呼百應,在最後關頭配合逼宮,阿南惟幾也知道,但拒絕參與,因為他已決定一死承擔戰爭罪責,並認為他自殺後軍人會放下武器接受投降事實。作者翻查了他死前留下的兩封遺書,一是「辭世句」:「深受君恩身,無言可遺世」,下款是陸軍大將惟幾,另一封是遺書:「一死以謝大罪。」下款是陸軍大臣阿南惟幾。大將與大臣是兩個角色,對國家而言,身為陸軍在滿州事變後一步步將全國帶向大東亞戰爭,陷入絕境,有負天皇,國家即將滅亡,責無旁貸,只有一死謝罪,但作為個人身份的陸軍大將,至死仍然是忠於天皇。最終他選擇最痛苦的切腹方式,先剖腹再自己割頸,拒絕在場的軍官作介錯人斬首。他自殺的過程穿插在少壯軍人逼宮政變,文字的剪裁及影像力,不輸電影。

中國抗戰史,以弱勝強,本土作戰,知其不可為而為之,有着更多可歌可泣的事蹟,但欠缺的是以人為本的歷史細節紀錄,現實得只剩下政治口號,老兵寂寞凋零、辭世。七十多年前,「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」,不是口號,而是血與肉!

撰文:劉細良

編輯:黃仲兒

美術:楊永昌