【文化籽:藝文沙龍】

宅男天堂鴨寮街,七彩電線與麻甩浪漫糾纏,黃金高登油渣麵為鄰,是全港基層之餘又最多元的社區,龍蛇混雜草根味。繼「百呎公園」落戶此街,本地藝術家李傑與新進策展人黃子欣打造的全新藝術空間──「咩事 (Things)」將於九月初開幕,一時間多了文藝青年,穿插於深水埗電子零件山與布海之間。造訪這些另類Indie空間,你會在蜿蜒小街與南亞裔工人擦身而過,上唐樓「撳鐘仔」,也是附加的社區體驗,兼融成實驗作品的一部份。

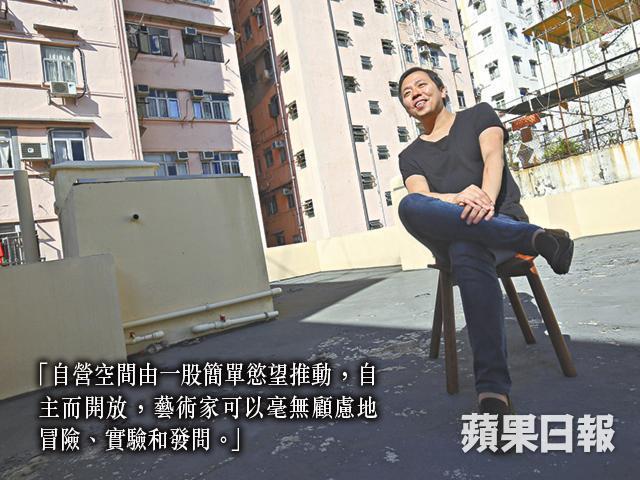

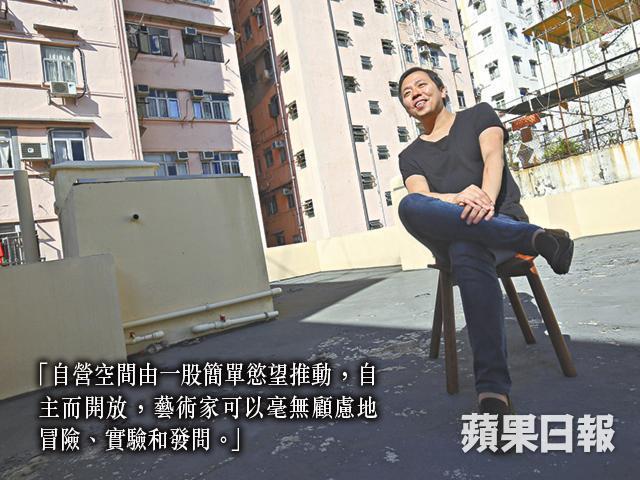

「我討厭老是在抱怨的人,若覺得藝術圈不夠空間,自己去做吧!我們也沒有錢,惟有想辦法,只要不弄到自己破產。」曾代表香港參展威尼斯雙年展的李傑,視野國際、價值本土,認為香港在美術館與商業畫廊之間的「非牟利機構」不足,遇到有心人願意低價租出兩個相連的三房一廳單位,便與肩負同一信念的黃子欣,打造自主展覽空間,亦是藝術家試驗場。「不要政府支助,免得我們用政府錢來罵政府。靠商業贊助?我們又覺得不一定需要,應該還有第三條路。」

香港貴為第三大國際藝術交易中心,商業畫廊林立,但自主的實驗空間在寸金尺土下難以盛行。港府近年無疑積極重整閒置空間,讓藝術家進駐,像「伙炭」、「元創方」和黃竹坑「ADC藝術空間」,但完全自主的發揮空間跟港人蝸居一樣狹窄。雨傘運動是一種本土的自省,鼓勵多元價值發聲,而獨立的空間和展示平台,是這種精神的延伸。李傑坦言,近年社會發生的膠事令他極怒無語,連粗言衊語也不足以用來彈劾,單靠創作或討論未必能消解怨氣,更遑論改變現實,但藝術圈正是社會的投影,「若藝術圈的空間越來越極端,也等於社會越來越極端。」空間第一個正式展覽,正是由關心社會議題、善於把生活抑壓發洩於影像的黃炳策劃;首名駐場藝術家是來自新加坡、研究公民運動與制度的批判的Godwin Koay。

李傑是「伙炭」的創始成員之一,近年發覺這個原是本地藝術家樂園的社群,因過度被消耗而變得悶和缺少能量(Energy flow),離開後他更有衝動效法「二樓書店」瑟縮於唐樓一隅,孕育文藝界自主的生態空間。不過他強調,「咩事」肯定不是用作社區或政治藝術,否則寧願開社區中心。黃子欣希望將藝術家的創作模式或狀態脫離規限地詮釋,加強與社區的關係。有些藝術家創作時沒有刻意考慮社會政治,作品最後卻能反映當下,這種回應社會的面向,希望能展示出來,並作記錄。

「咩事」實驗處女展開展前一天,我「撳鐘仔」上去,發現藝術家還未佈展,裝潢工具散滿一地。李傑笑說,這種不慌不忙的隨意很配合「咩事」個性,這類型空間可以在社會展示、建立更多不一樣的視野。當初他們已想好不要太大的空間、不要工廠大廈、不要在港島區,把焦點放在接近社區和創新的前提下,深水埗成了筍地。用最簡單的方式尋找最大可能性,也切合李傑作品一貫淡然的風格,他的空間也以「純粹」為宗旨,不想破壞社區的自我。「深水埗有不同種族的基層居住,將心比己,如果我在這裏生活,會討厭被中產藝術或文化介入,餐飲業進駐也會推高租金,好乞人憎,我作為香港人也深受其害,所以想盡量與這區融合。」李傑想透過「白盒子」 (white cube)以外的空間,與不同範疇的人討論社會議題,更可能出版刊物,純粹跟感覺做事,摸着石頭過河。

收藏家兼「咩事」業主羅揚傑認為,在巴黎、台北、東京都有一些小巧的藝術空間,但香港在國際文化地圖上,卻缺乏自主藝術空間,故他願意支持。事實上,他有份開設的餐廳The Pawn或都爹利會館,都會利用空間展示香港當代藝術作品。

寸金尺土 藝術空間香港式搬家

距離「咩事」5分鐘路程,是同街另一家藝術空間「百呎公園」。它大隱隱於鴨寮街最旺地帶,樓下傳來是夜冷雜貨叫賣聲,毗鄰是流鶯春樓,在騎樓可以飽覽粉紅招牌春色。「初衷非常純粹,想讓藝術家有多一個專門辦展覽的地方。」攝影師兼創辦人何兆南說得也純粹,他認為在美輪美奐的美術館、為收藏家而設的商業畫廊與純租場提供硬件的社區展場之間,對自主空間有極大需求。「基於物理上的限制,香港可以辦展覽的地方不多,也面對諸多限制和不便,如公家場地排期時間長、展期短,餐廳與咖啡室附設的展示空間,作品難免淪為店舖裝飾,藝術家需要純粹的展示空間。」

由上環藝術劏房變成太子自行車店和青年旅館,現在落戶於深水埗,「百呎公園」經歷三度搬竇求存,何兆南認為這動作很「香港」,是完美展現本土精神的行為藝術,至今空間已舉辦了十多個有趣展覽,不變是裏外開放的對話氣氛。雨傘運動後百呎公園舉辦了錄影攝影展,2013年藝術家盧樂謙的《射爆香港》中,觀眾可以用水槍向堆起來的「廁紙山」射水,結果整個展場都是水和溶溶爛爛的廁紙。「這些展覽不完美,甚至只是實驗性,但它忠於藝術家,難道見不到的藝術不是好藝術?在藝術層面,沒有終極成功或失敗、好或壞,只是有沒有機會給更多人見到,是否真誠面對和創作的心態。」

自營藝術社區和當代實驗空間,藝術家沒有製作費,但正是為藝術和藝術家而開,自主至上沒有包袱,藝術發展而非藝術市場為目標,被視為烏托邦。「香港有很大的斷層,每當出現斷層,會重新審視歸屬感,雨傘運動是另一種聲音,告訴大家不只一種選擇,不同價值觀,多人走出來,認真與香港人對話。物色空間各有各方法,令自己、身邊人與社會變得不單一。」空間在自由場地以外提供藝術家的完整展覽記錄,有資料庫,何兆南認為記錄對一個藝術空間而言很重要。

談香港的自主空間,不能不提亞洲歷史最悠久、最活躍的獨立當代藝術中心的Para Site。Para Site於1996年由一群香港藝術家成立(artist-run space),時值香港回歸之際,Para Site的創立成為第一個由公民社會自發組織而成的當代藝術機構,舉辦過不少話題展覽,如艾未未的《奶粉國》。Para Site最初落戶於堅尼地城,一年後遷到上環普仁街2號,後為普仁街4號直至2014年,並於2015年初搬至鰂魚涌。Para Site執行總監Cosmin Costinas說,獨立空間能讓藝術家做一些實驗性質、不完美又天馬行空的藝術展覽,最重要是建立藝術家社群,有重要的社會功能。

百呎公園班底共有三人,攝影師、藝術行政人員和建築師,「但真正的班底是所有藝術家,尤其是很少在美術館出現的香港藝術家。」何兆南強調,「若為組織利益犧牲藝術家,這種組織不應搞下去。」李傑坦言,兩年後若空間做不住,他可以拱手相讓別人。

這就是香港式自主空間,雖說自主,但緣起緣滅不由我,唔知咩事但精神猶存,如被斬去樹幹的老樹,殘根仍緊繫成長的土地,引起社會好奇。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永、陳永威

編輯:李寶筠

美術:楊永昌