【旅遊籽:文化地標】

灣仔市集老香港之味,在灣仔太原街與石水渠街飄香逾一世紀,兩街分別有香港僅餘的露天市集與舊社區風貌。講社區人情,只能意會,未能言傳,以雙足五感作證,排檔「綠盒子」像百川匯海,在太原街、春園街、交加街,形成太原街露天市集,置身其中,會有遊客之感;繼而跨過大馬路,石水渠街這個舊城區的唐樓群與小店,與豪宅群形成強烈對比。哲學家羅素說過「參差多變乃幸福本源」,住在灣仔,無比幸福。

灣仔的參差多變,札根石水渠街六、七十年的聖雅各福群會可做見證,在今年募款舉辦「出走藍屋」定向活動,太原街市集和該會的大本營石水渠街舊城區,亦是check point。除了藉活動介紹灣仔街坊也不知曉的歷史文化景點外,所有獲邀贊助活動的灣仔小店,也會回饋社區。聖雅各福群會文化保育及社區參與團隊主任周希旋(Suki)說:「在灣仔服務11年,我們認為灣仔是香港的中心點,每個香港人在這裏都留下過生活痕迹,甚至很多人在這裏上班工作生活過,但其實很多香港人未必真正認識這地方。」灣仔的巷里人情,隱藏於密集的高樓大廈中,就讓街坊發聲,認識灣仔。

八十後姐妹花:市集是小社區

埋嚟睇埋嚟揀,是八十後姐妹花Sam與Aly的童年回憶。姐妹在太原街市集擺檔約六年,相隔一個排檔,姐姐賣手作飾物,妹妹賣草帽,若論檔齡,算是市集第三代了。市集開檔好天曬落雨淋,難得她們樂在其中,原來她們的家族是排檔世家,妹妹Aly說:「好多親戚做排檔,在深水埗、太原街都有,細個會出去幫手,自然有情意結。」兩姐妹覺得排檔是香港特色,小時候百貨公司的冷漠,印象猶深,Sam說:「乜都唔准掂,因為驚小朋友百厭打爛嘢,但如果你去到排檔的話,小販會不停跟你說,埋嚟睇埋嚟揀,感覺很親切。」

夏天最熱的中午12時,兩姐妹都會躲進檔後的餐廳醫肚,Sam說:「雖然天氣熱令人辛苦,但排檔跟商場有很大分別,排檔,尤其是灣仔排檔,是一個濃縮小社區,有人情味,可以認識不同國籍、不同階層朋友,這些可以彌補天氣帶來的辛苦感覺。」商場始終隔着一道閘,「感覺很疏離。」兩姐妹在深水埗也擺過檔,還是喜歡有OL和街坊客的灣仔市集氣氛,現實的殘酷,也令兩姐妹更愛老味道,Aly說:「我覺得現在香港地年輕人有創意夢想,但礙於租金問題,會令他們卻步,像想買樓上車,即使儲多年薪金永遠不夠,寧願住公屋,起碼可以生存。」在富裕的當代,Aly吐出生存二字,想想,老一輩再苦也只論討生活!

第一代檔主:街要熱鬧才好

在太原街找某排檔,一般認人認貨,曾經有在聖雅各福群會當義工的學生,替蔡太炮製平靚正招牌。蔡太在街頭打滾多年,左搬右搬,離不開灣仔,在太原街市集已無人不曉,「我在灣仔分局醫院出生,丈夫也是灣仔人。」太原街市集,現在的130個排檔,大部份來自灣仔道,「原先我哋在重整計劃前好亂,重整搬咗去灣仔道口(今尚翹峰),那邊拆啦又要搬,搬去雙喜茶樓那邊,茶樓又拆又要搬,大概10年前來到這裏。」

搬無可搬的故事,在現今香港老是常出現,蔡太氣定神閒:「我的家族,父母都是擺檔的,賣季節性貨品,但來到這裏,因為有規限賣乾貨或濕貨,街市只能賣濕貨,如果要在這條街生存,你就要賣乾貨。」談生存,63歲的蔡太依然淡定,皆因她的樂子,就在市集。訪問在早上,不時停頓回應街坊的一聲早晨,「一朝十零廿次講早晨,大家傾吓噚日發生嘅事。如果我冇開檔幾日,一開工就問我之前做乜!」蔡太自認懶,賣冬菇海味,冬天賣臘味,一個電話貨即到,輕鬆自在,她利申,「鍾意擺街已經根深柢固,在街見的人每日不同,會叫我早晨蔡姨蔡婆婆,後生行吓傾吓煲乜湯,老啲嚟問候傾心事。撇除利益,其實都應該有市集,因為樣樣已經現代化咗,連市集都冇,逼住要去商場,咁咪冇本土保育意義。」街市、市集,蔡太分得清清楚楚,她嗒過的人情味,重要元素是人,「你睇太原街有好多新樓、靚樓,高尚豪華,好似擺咗個街市喺度不倫不類呀,但你哋如果連呢啲街道都要鏟除,幾靚都無補於事啦。當初灣仔道人流幾旺,雖然兩旁很窄仍可行車,現在六點後好陰森無人行,咁又得到乜呢!」乘合和中心子彈電梯看灣仔,街道處於高樓大廈的狹縫中,微不可見,在上位者,又怎會關注。

石水渠滿載民間生活氣息

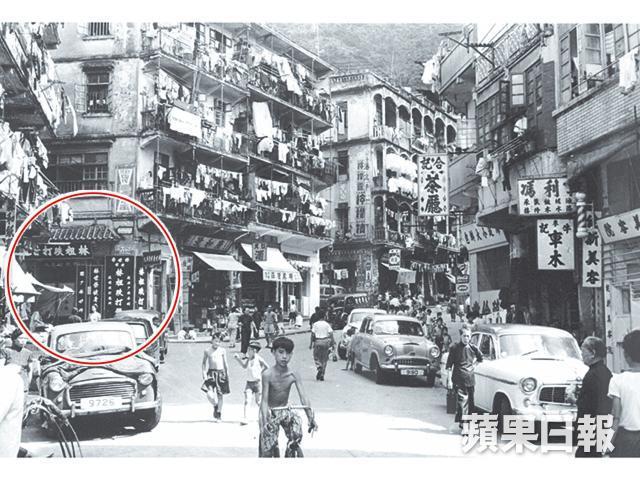

灣仔一直保持活力,多少靠民間守護歷史與文化。有點歷史的城市,都有個舊城區,灣仔舊城區,由舊稱「一馬路」的皇后大道東,沿石水渠街方向走便是,一路之隔,封存了歷史與人情逾一世紀。舊城區一直是基層華人的社區,石水渠在開發初期,已是灣仔地標,原是一條大水坑,從摩利臣山及醫院山往下流出莊士敦道(當年未填海),直至六十年代填平闢作馬路,與慶雲街、景星街等自成一角,五十年代遺留下來的唐樓群,最有名是一級歷史建築藍屋,聖雅各經常舉辦社區活動連繫鄰里,Suki說:「灣仔同其他譬如中環歷史不同,中環歷史宏大,政府建築物、立法會或香港大學,好Grand,但灣仔好民間,同父輩好有關係,區內老店士多仔樓梯底舖仔,同民間生活息息相關。」

石水渠得天獨厚,因結志街重建結業而搬入灣仔的60年老字號ABC餅店,第三代傳人解淑菁(Yvonne)很快便融入這兒的氛圍,「地標代表地方歷史,以前ABC喺中環,由屋企返中環,每次坐巴士都會經過藍屋,真係經過幾十年,但沒想到會在這區開店。」Suki憶起有次搞音樂會,Yvonne拿着一大盤西餅請客,訝異於她那麼快融入社區,Yvonne笑說:「其實是街坊幫我,開店首兩周生意很淡,有一天一位女士進店,問這裏是否ABC,原來是街坊陳女士介紹她來,叫她一定要幫襯。但其實我跟陳女士只一面之緣。」中環營營役役,在灣仔找到阿爺那代鄰里關係與守望精神。Suki說:「一個城市之為珍貴,可以有露天市場,可以有商場存在,可以有唐樓存在,可以有豪宅存在,各人按自己需要場合揀適合嘅嘢。」參差多變,乃幸福之本源!

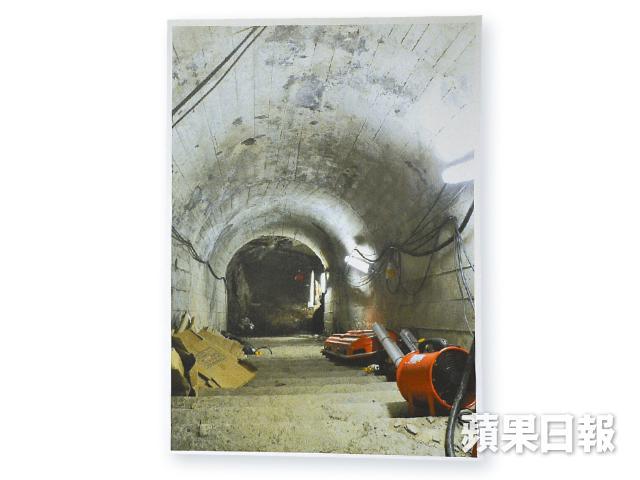

石水渠百年變遷

記者:邵超

攝影:鄧鴻欣

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪