【旅遊籽:浪迹遊蹤】

《北非諜影》裏的卡薩布蘭卡(Casablanca)在電影或經濟以外,在旅遊上似乎沒有太大意義,正如在離開機場的火車上,坐在包廂對面的留學生說:「你是對的,留在卡薩布蘭卡是浪費時間。」火車正在開往剛被旅遊網站TripAdvisor選為Travelers' Choice Destinations 2015第一位的馬拉喀什(Marrakech),這個摩洛哥旅遊城市即時變得炙手可熱。出發前沒有做太多功課,在三小時多一點的車程中臨急抱佛腳,翻開旅遊書或上網爬文,無論是《Lonely Planet》還是找住找吃的旅遊網站,四個陌生的詞彙總是無處不在。

1.Medina老城 千年世遺 舉機要畀錢

在摩洛哥坐火車是預料之外的愉快經驗,即使是次等車廂(2nd Class),座位也是包廂設計,乘客不多,手持沒有劃位的車票任意選一個人少或空蕩蕩的廂座,行李放心置於頭頂上的行李架,倚在窗邊看匆匆而過的風景,或等候下一站登車坐在對面的乘客搭訕:「訂好馬拉喀什的酒店了嗎?住在Medina裏的Riad吧,Souk裏的路永遠不好找,剛到埗的遊客注定要迷路,或者靠附近寫着Tagine的招牌認路吧。」聽得一頭冒水,是四個幾乎可以代表衣食住行的詞彙。我知道,在火車到埗前,起碼要學懂跟的士司機說:“Medina”。

讀來像女孩名字,其實是老城意思,一般有城牆圍繞,通用於北非城市。

老城往往是遊客來到馬拉喀什的首個目的地,除了因為這裏滿載歷史,不少名勝位於其中,亦因為不少酒店散落城中橫街窄巷。因為巷窄,汽車禁入,的士只能停在城外,旅客只能拖着行李步入老城。

馬拉喀什老城已有近千年歷史(建於公元1070至1072年),早於1985年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。這裏曾經是都城,是西方穆斯林(Western Muslim)重要的政治、經濟、文化中心,亦是北非各地商旅滙聚交易之地。今天老城的熱鬧程度其實不減,進入廣場,人多早已預料,卻先被震耳欲聾的強勁敲擊樂震懾,來自摩洛哥或其他非洲部落的人以樂器、舞蹈甚至猴子、毒蛇在廣場不同角落就地擺攤賣藝,似乎是個不分晝夜總是有事情發生的地方。初到埗,條件反射自然是舉機拍照,面前身穿民族服的「藝人」立即變臉朝鏡頭衝來伸手:“You have to pay”,別以為眼睛離開觀景器放在腰間可以偷拍,只要依然手持相機,他們都不會放過你。想影?就畀錢,當你掏出十歐元,對方依然會嫌少,期望掏出更多,你必須企硬,作勢伸手要回鈔票,他才罷休,這一切都發生在旁邊那位歐洲遊客身上。

熱心幫忙為打賞

圍牆之內,千歲老城仍然充滿活力。老城面積跟油尖旺區相若,住了接近30萬居民,加上大量遊客擠身城內,無論是大街小巷,人潮總是如鯽。離開廣場鑽入巷中,兩旁開滿商舖,樓房建得密密麻麻,路直路彎四通八達複雜如經絡,迷路是必然的事。雖人多巷窄,其實治安不錯,偷竊案不多,大剌剌將相機掛頸也不怕,只是拖着行李有點吃力。如果沒有跟接待的Riad約好接應,憑手上地址應該永遠無法覓出路來,一名熱心青年主動帶路:“Follow me, my friend”,拐了無數個彎終於到達,“Can you give me some tips?”

2.Riad旅館 意式生活品味

Riad源自阿拉伯語中花園一詞,意指是屋內設有庭園的房屋。而在摩洛哥,Riad幾乎等同於住宿,因不少Riad都改裝成酒店接待遊客,估計老城內就有超過1,200家Riad,有不少由豪宅改建的,收藏品乾脆成為酒店擺設的一部份,牆身或地板鋪滿馬賽克砌成的幾何圖案,豪華得來極有地方特色。

房間少照顧周到

Tina來自意大利,自2005年第一次到訪已愛上馬拉喀什,「很喜歡這裏的顏色,陽光把建築物的輪廓照射到牆壁或地上,很好看。」Tina是位畫家,對顏色和線條都特別敏感。而在馬拉喀什,她找到強烈的力量和生活感,2007年買了一幢Riad,花了兩年半改建成酒店,「這裏有馬拉喀什唯一的圓形中庭,希望把一點羅馬色彩帶到這裏。」Riad糅合了伊斯蘭和天主教的建築風格,不大,只有七個房間,是為了可以照顧好住客:“Riad is a style of life”,希望可以跟住客分享自己的living style。有如港人想移民台灣開民宿的理念,Tina想做的則更多,「老城內有一些幫助婦女的機構,我會僱用機構內的受助婦女來幫忙執房。」摩洛哥是相對開明的伊斯蘭國家,政府容許幫助婦女的團體出現,女性更可加入警隊或軍隊,對其他保守伊斯蘭國家來說經已是天方夜譚。

安頓好行李,用過Tina自家製的糕點作下午茶,急不及待要到城中走走,「你剛才來到Riad的路上不就穿過了好幾個Souks了嗎?那裏夠你逛至入夜。」

Riad Claire Fontaine

房租:每晚$1,072起

網址: http://www.riadclairefontaine.com

3.Souk市集 巫醫出沒注意

無論是Souk或Souq,都等同於土耳其的巴札(Bazaar),即是市集。元祖的市集都是露天,隨馬車、驢車或駱駝車停下便就地開賣,商販靠攏聚集,成為市集。馬拉喀什從來是個貿易活動頻繁之地,到今天這裏依然有摩洛哥規模最大的傳統帕帕爾人(Berber)市集。城牆之內就有十多個市集,遊客未必能好好將之區分,但從前各市集以售賣不同貨物分類,皮革、地毯、布疋、陶器、首飾、乾果雜貨等各有專門的市集,現在都因摻雜了不少專攻遊客一站式集各種手信的商舖而變得模糊,惟有摩洛哥北部古城費斯(Fes)的市集仍然可見清晰分類。

在老城中購物其實幾累人,一來人多,二來選擇亦太多,由於如皮革製品、陶器、地毯等大多是人手製,每一件的花紋或品質都總有分別,如你屬驗屍官級別的遊客,那注定要葬身在這手信海中。還好,若跟伊斯坦堡的巴札相比,馬拉喀什的商販其實不算兇狠,開天索價是預料中事,還價、拉鋸、轉身走,不難以一半甚至三分一價錢成交。

當心中蠱毒

誤打誤撞,來到一條氣氛截然不同的小巷,兩旁不再是對準遊客荷包的商販,換成是掛滿動物毛皮或骨頭的門面,堆滿各式不知名草藥或精油,空氣瀰漫濃濃藥材味,「這條巷是巫醫藥房,建議你不要亂拍照。」路過的一位遊客好心提醒。跟一些非洲部落一樣,摩洛哥仍然有巫醫,市集內除了可找到巫醫治病,還有用來煉蠱落咒所需的材料。

站在一幅斑馬皮下,背脊涼了一截,後來才知道此巷是昔日販賣奴隸的市集,大概是長久以來積壓了無數怨念,人疲累,只想找吃的。

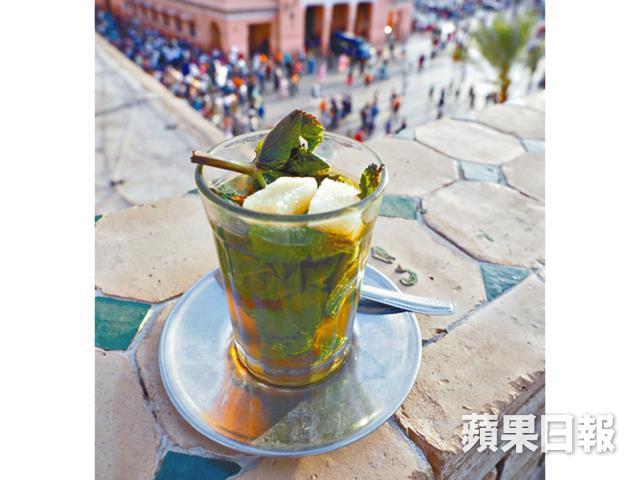

4.Tajine砂鍋 沙漠煉成的地道菜

在老城巷中的招牌或餐廳餐牌上的Tajine、Tagine或Tajin,所講都是同一件事:一個圓錐形的砂鍋。Tajine是帕帕爾人利用當地泥土做成的一種傳統煮食用具,鍋蓋呈圓錐塔形,有利散熱避免鍋內溫度過高,亦有效保留水份;鍋底扁而圓,方便直接置於炭上煮食,用以燜燉雞牛羊等肉食或茄子、青椒、番茄等蔬菜,於是Tajine又是一種烹調方法的名稱。

Le Jardin是繼Café des Épices和Terrasse des Épices兩家老城內的名店後,於四年前開業的餐廳,餐廳選址在一幢建於十七世紀的豪華宅第,有超大的中庭和天台,食客如置身花園中用餐。

巧遇蔡瀾覓食

當天不期而遇的,就有食家蔡瀾,「是朋友介紹而到來,其實飲食文化需要很長的歷史發展出來,在這種沙漠國度還追求甚麼美食?」Tajine的確是種相當簡單,沒有花巧的烹調方式,只消把食材和調味共惹一鍋燉腍即妥。而由於Le Jardin店主Kamal Laftimi娶了一位日本太太,這裏的Tajine又糅合了東方人的口味,令本來味道偏濃的Tajine變得更可親,旅程首天就有一個好開始。

Le Jardin

網址: http://www.lejardin.ma/en/

TRAVEL MEMO

簽證:持特區護照可免簽證入境30日,查詢:2736 7286(摩洛哥駐港領事館)

機票:香港沒有直航摩洛哥航班服務,可乘搭阿提哈德航空於阿布達比轉機飛往卡薩布蘭卡,票價連稅$11,437起,查詢: http://www.airtickets24.com

火車:由卡薩布蘭卡機場可乘火車到馬拉喀什,中途或需轉車一次,車程約3小時15分鐘

鳴謝:Polaroid Sunglasses

記者、攝影:曾冠輝

編輯:黃仲兒

美術:孔文彬