【文化籽:藝文沙龍】

鉛水事件滿城風雨,矛頭直指銅製水喉管及焊接物含鉛,更有水喉管樣本驗出含有致癌重金屬,一時間人心惶惶。年輕藝術家林佑森(阿森)家住柴灣,對水喉管的關注卻不下於啟晴邨或水泉澳邨居民,皆因鉛水事件的「罪魁禍首」,與他作品內的美麗風景息息相關。他從淘寶網購入銅喉進行創作,氧化速度出乎意料地快,令他不禁思疑其銅純度不足。「我專門放在廁所等較潮濕之處,沒想到兩三星期已出現銅綠,家中所用的銅喉,可能幾十年才有這種效果。」銅綠對他而言並非壞事,因他可在作品裏嘗試更多不同效果,但若港人所飲的東江水也是靠這種喉管輸送,卻猶如潛藏的慢性毒藥。

阿森不是喉管專家,不敢對鉛水源頭妄下定論,他從網上購入喉管,純粹是創作需要。他的作品新穎有趣,早期在電路板上繪畫,近年則以銅喉管等創作裝置作品。在這座石屎森林裏,到處隱藏着密密麻麻的水喉管,阿森的工作室位於觀塘工廠大廈,推開窗戶,朝夕相對的正是水喉管。「通常在唐樓或舊樓外牆,有很多這樣的喉管。細心留意水喉管滲水處,往往有植物生長出來。」他發覺這場景很像中國傳統山水畫,隱藏於城市角落。

移動山水畫 插頭上的銅樹

阿森是位樂於嘗試的藝術家,試過在木板上重現電路板的精密設計,後來他發覺電路板的紋理像中國山水畫。「電路板上有很多電線,電線與電路板有關係,不想直接拆走,就將它變成銅樹。」傳統中國山水畫講求意境,當他覺得畫面有所欠缺,便嘗試加一些微型公仔上去,孤翁垂釣的意境油然而生。

兩年前,阿森在中環嘉圖畫廊籌備個人展,除了展出裝置作品外,也希望加插一些移動的銅樹點綴空間,最後他將銅樹安於插頭上,變成移動風景。喜歡攝影的他閒時也會帶着銅樹去散步,將銅樹置於後巷的喉管上拍照。「我做的銅樹很像枯樹,我想讓枯樹看起來有生命力,於是將它帶到自然環境,看看是否有幫助。」後巷周圍的環境較潮濕,時常看到銅綠出現,於是他嘗試在工作室向銅樹噴水,發現竟慢慢長出銅綠,枯樹逢春,他自然顯得驚喜若狂。他利用從淘寶網買來的銅喉,自行組裝裝置作品,再以火槍熔化錫條來焊接銅喉與水喉管的接駁位,作品的金屬基座則以電路板的錫粒聚少成多熔化而成。一個煤氣爐、一塊鐵板,組成他創作用的熔爐;一個基座,背後是數十塊電路板的錫粒,要花一整天功夫才能做成。

熔錫是苦差,每天他最樂此不疲的指定動作,是給牆上的銅樹噴鹹水,早晚各一次,為的是令銅絲快些長出銅綠。不僅牆上,連廁所插頭也掛着銅樹,難道不怕觸電嗎?「裏面沒有線路,我只是放在廁所裏,看看銅綠會否長快一點。」打開櫃子,原來也隱藏着長滿銅綠「花瓣」的銅樹。他亦將銅樹的銅絲捲成一圈圈的花瓣,定期噴水,一年後,長滿銅綠的花瓣令整棵銅樹有點似梵高的《星夜》。

電路板繪畫 廢料變星空

小時候與從事電器維修的舅父同住,阿森耳濡目染下學懂一些電子及機械知識,對機械玩意深感興趣,閒時會用摩打與發泡膠自製小船,反而畫畫到了中學才興趣漸濃,會考時選修視覺藝術科,接觸油畫及塑膠彩畫,畫過不少寫實風景畫,並進入藝術學院修讀油畫。由於經常接觸電器和電路板,這些經驗啟發了他的創作。2007年,他在畫布上用瓷漆模擬電路板線路,也用這種風格來畫人像。

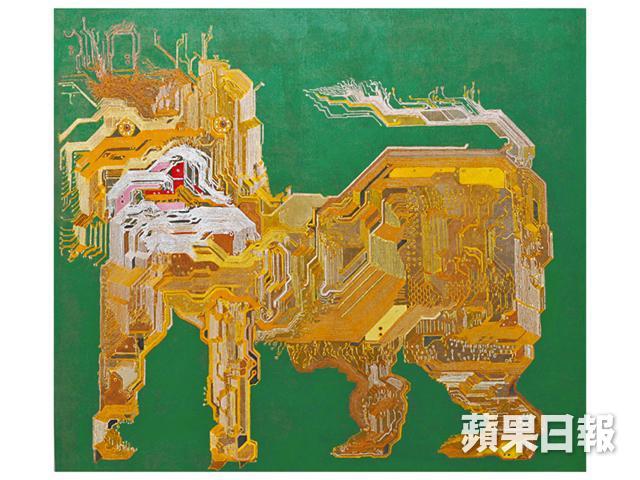

畫了好些作品後,他反問自己,「為何要模擬電路板線路,而不直接在上面畫呢?」於是他在電路板上創作,根據電路板本身的線路,結合想像力,創作出簡單圖像。「電路板的線路都經過精心設計和排列,記得有幅作品是沿着線路紋理,畫了一張類似地圖的圖像。地圖是地球上的東西,而電路板的小孔像星星,感覺像外太空,兩個不同的空間放在同一幅畫上,我覺得很有趣。」這小小的電路板,竟然成了星際間的對話。

常人眼中,電路板是密密麻麻的圓點與線路,朝夕相對的阿森卻逐漸看出圖像。他盡量保留電路板原貌,再為電子板上色,慢慢畫出鸚鵡、雞鴨等動物、人像或圖案。身邊友人知他從事這方面創作,主動送他創作的材料,有的在從事電子廢物回收的表哥那兒收集,有的是朋友運來的舊式電器;同租工作室的木工師傅池哥,偶爾也給他搬來熱水爐及冷氣機,他小小的工作室裏放滿一整櫃舊電器。當他經過鴨寮街或垃圾站、甚至在深圳路過電腦維修的地方,見到漂亮的電路板及創作材料,也會運回工作室。他覺得將電子廢料改造成藝術作品,能賦予他們新的生命。

部份圖片由受訪者提供

記者:劉東佩

攝影:鄧鴻欣

編輯:李寶筠

美術:楊永昌