【專題籽:一樓一故】

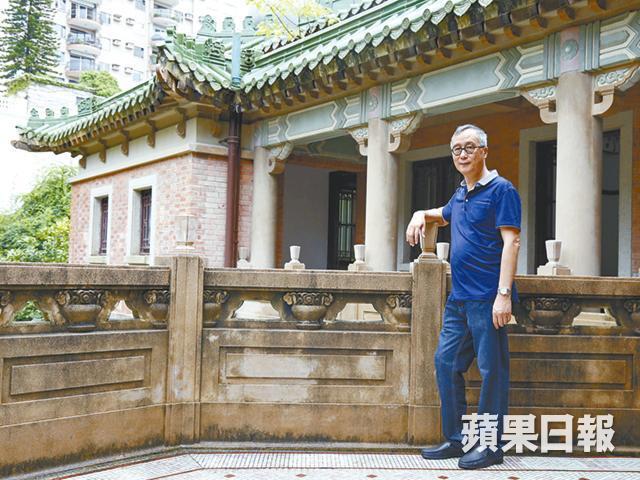

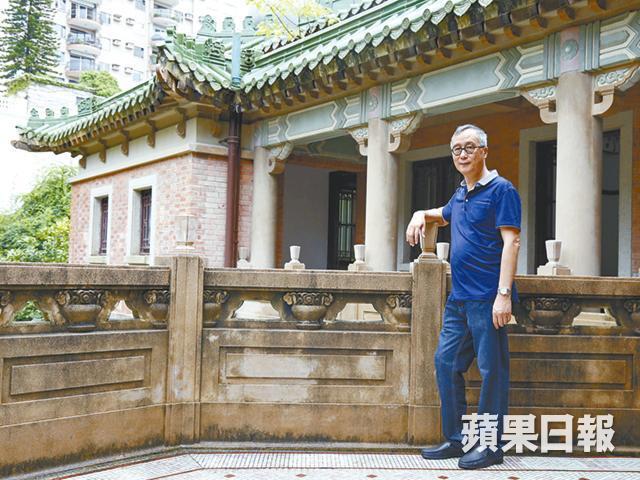

2007年,位於半山司徒拔道45號、有逾70年歷史、中西合璧建築風格的私人大宅景賢里,因新業主進行大型裝修,整幢大宅變得面目全非,政府要將它列為暫定古蹟才得以殘存,再進行大規模復修。現在,景賢里是法定古蹟,並由政府接管,推出過兩次活化計劃,惟未選出一個合適方案,大眾要進入景賢里參觀,只可跟過去幾年般等待開放日。上周末是本年首次開放日,景賢里第一任業主的姪兒李兆禧重臨舊地,緬懷當年大宅光彩。

約40年前,這大宅仍叫「禧廬」,是李兆禧姑母岑李寶麟於三十年代興建。殖民時代,港英政府擔憂華人威脅歐洲人利益,在1888年立法限制華人在堅道以南居住。1906年,何東是首位獲准在山頂居住而擁有中國血統的人士,二十年代,太古洋行買辦莫幹生及中巴創辦人顏成坤,分別在半山干德道41號及堅尼地道64號興建西式大宅,是少數可在半山居住的華人。

貪好意頭 大宅命名「禧廬」

為何岑李寶麟可在半山興建大宅?李兆禧解釋:「姑丈岑日初早年在美國謀生,再赴澳洲做中醫,治好澳洲總督女兒,總督要登報感謝他,其後姑丈一家回香港,靠人脈關係購得灣仔半山地皮。」三十年代,岑家傭人每月人工一元,岑李寶麟出資60萬元,聘請厘份則師樓(Office of A.R.F. Raven)設計建造大宅,「姑母打算年老時在這養老,要建一座精品,所以也有邀請於光緒年間重建頤和園的前清宮建築官員參與。」

二、三十年代,國民政府提倡中國建築藝術要有最高水準的宮殿式設計,不過隨時代變遷,細部處理如屋脊裝飾已作出簡化,加上採用鋼筋混凝土及排水系統等西方建築技術,故1937年建成的岑家大宅,在結構用料及設計上,已糅合了中國及西方建築特色,是華南地區保存得最好的三十年代嶺南大宅。

1949年,李兆禧只有幾個月大,母親帶着他與哥哥及姊姊,搭飛機從廣州到香港,投靠姑母岑李寶麟,住在地下的書房。2015年,進入司徒拔道外門樓,經過外院與內門樓,繞彎後,三層高的主樓就在眼前,李兆禧:「小時候在這裏度過數年寒暑,之後跟父親回廣州,七十年代初再回香港,又住在姑母家兩年。」大宅人去樓空,現為政府接管的法定古蹟,惟他卻沒忘掉在這片土地的兒時片段,「姑母認為『禧』字好意頭,將大宅名為『禧廬』,又為我改名『兆禧』。」他還記得小時候曾在馬賽克地磚上學行,順手拿起用作拜土地的蘋果來吃,以及坐在姑丈的大肚腩上吃早餐。

岑李寶麟持家有道,李兆禧:「姑母是個勤力的人,每天早上四時起床,先打太極鍛煉身體,然後管理家族業務。她對生活講究,大宅除了是居住的地方,還設游泳池及跳板。」當年,岑李寶麟每逢周末均在泳池舉行派對,除家族聚會,還邀請社會知名人士出席,作為小孩的李兆禧最興奮,「最深刻是每次都有一大盤粟米燕窩,所有小朋友也吃不停口。」約六十年代,岑日初離世,岑李寶麟已到耳順之年,禧廬變得冷清,最終在1978年賣給邱子文父子。

偏廳鋪地毯 鐘鳴鼎食

踏入大宅主樓是前廳,左右兩旁各有偏廳,走入左邊紫檀廳,李兆禧回想:「當時這間房裏的紫檀傢俬,原是孫中山為廣州大元帥府訂做的,但之後發生叛變,孫中山到永豐艦避難,沒有領取傢俬,其後姑丈將整批家具買下來在大宅使用。七十年代末,出售禧廬給邱子文父子時,也送了一些給他們。」說畢,他領我走到主樓另一邊廂,「從前紫檀廳鋪了北京地毯,放滿中式紫檀枱椅,四周牆壁掛有中國畫,天花安裝宮燈,是中式客廳;這邊則是西式飯廳,也鋪上地毯,但使用西式家具,掛上油畫與吊燈。每次早餐及吃飯時間,工人也會打鐘,鐘鳴鼎食。」不過,2007年,第二任業主將物業賣給神秘的第三任業主後,新業主馬上進行大規模裝修,拆掉所有內外裝飾。

在政府介入後,大宅已大致回復2007年初的模樣,從地下經過柚木扶手樓梯走上一樓,李兆禧輕輕地說:「從前是銅扶手與欄柵,工人擦得非常閃亮,相信是第二任業主將樓梯換成木扶手。」一樓是大宅主人的房間,昔日左邊住有李兆禧兩個表哥,右邊是姑丈姑母的房間。邀請他入房拍攝,他婉拒:「現在所有房間皆是空盪盪,沒有任何家具,不是當年的大宅味道。」

岑李寶麟早將大宅賣掉,搬到距離禧廬只有數分鐘車程的跑馬地藍塘道居住,直至1993年離世,她沒有看到自己精心雕琢的大宅被人蹂躪。問李兆禧當年得知姑母舊居被破壞,有何感覺?「雖然大宅早已不是姑母物業,仍感到非常心痛。」2011年,政府將大宅納入第三期活化歷史建立伙伴計劃名單,當時其中一個申請團體,是由前特首董建華胞妹金董建平擔任主席的水墨會。李兆禧的祖父跟前清最後一個榜眼朱汝珍學寫字,姑母與父親均是書法高手,李兆禧自幼受長輩薰陶,熱愛中國文學及書畫,先後師承西洋畫教授余瑞珩、國畫大師趙少昂及梁伯譽等,七十年代開始活躍書畫界。多年來,李兆禧以港澳中華美術家協會會長之名弘揚中國書畫藝術,加上早年曾在禧廬居住,當年曾接受水墨會邀請,擔任該會顧問參加活化申請,期望在姑母興建的心血結晶裏延續中國文化,可惜計劃落選。

此外,坊間有說景賢里只是私人住宅,欠缺歷史氣息,「20世紀的嶺南第一才女冼玉清跟姑母是結拜姊妹,她在這裏居住過。不管怎樣,這是一幢富有特色的建築物,值得向大眾及外國遊客推廣。」李兆禧站在可以遠望維港景致的一樓外廊感慨地說。

難逃被破壞厄運

司徒拔道45號大宅建於1937年,第一任業主岑李寶麟將它命名為「禧廬」。1978年,大宅以2,400萬元售予有「涼果大王」之稱的合興創辦人邱子文及其子邱木城,易名「景賢里」,名字一直沿用至今。2004年,邱氏家族決定標售物業,由於位置優越,市傳多個發展商積極出價,地產界人士估計大宅出售後將難逃拆卸厄運,保育團體長春社發起全港每人一元籌款活動,計劃以600萬元投標價競投,其後邱氏家族放棄出售景賢里。不過在2007年,大宅終以4.5億元易手,8月底交吉,9月中新業主安排工人在大宅進行「裝修」,將瓦頂、門窗、地磚、花崗石護欄裝飾、紅磚牆等拆除。

數度易手 復修八成原狀

景賢里原為私人物業,為免大宅再受破壞,發展局採取緊急行動,於2007年9月15日將景賢里列為暫定古蹟,翌年正式列為古蹟。政府與業主通過協商,以非原址換地方案,政府把鄰近一幅面積相若土地批予業主,而業主須斥資修復景賢里至古物古蹟辦事處滿意程度,並將整個景賢里地段交予政府。由於大宅破壞極為嚴重,經中國國家文物局推薦,邀請廣州大學建築與城市規劃學院湯國華教授來港協助,為景賢里進行評估及制訂修復計劃。有份參與修復工程的古物古蹟辦事處館長(歷史建築)伍志和表示,「這是香港歷來受破壞程度最大規模的修復工程,根據場地留下來的散件及舊業主提供的舊相片,花了差不多一年去推敲原貌。」由於大宅早建於三十年代,不少當年的工藝技術早已失傳或淘汰,他們要尋遍中國南方才找到相關的工場製造組件,例如在福建偏僻山區工作坊,才可複製工人區所使用的水泥花階磚。修復工程在2008年9月展開,至2010年竣工,復修達原狀的八成。

部份圖片由受訪者提供

記者:黃碧珊

攝影:許先煜

編輯:陳漢榮

美術:楊永昌