【專題籽:胚芽故事】

根據TFR(Total fertility rate),維持一個城市的人口更替,每個家庭最少要生2.1個小孩;50年代家計會成立之時,香港生育率達6.8,「兩個就夠晒數」唱了近半世紀,超額達標。

這年頭的父母,生一個起,兩個止,生四個以上的,除千億新抱外,已算是異類。家計會一句「只要早些計劃好,想生幾多個心中有數」令全港恨生又不敢生的家庭火滾:「講就易!」土地問題、爭奶粉搶學位、國民教育、普教中問題統統讓人對生仔卻步,到底是誰讓我們的「及早計劃」諸多思量?今日稀有的六、七口之家,月入兩萬到十幾萬者紛說只能窮養,老一輩總說「以前咪又係咁捱!」

多仔陳家洛 牛津時代窮生女

丈夫職業:立法會議員、大學教授

妻子職業:自由身工作者

家庭月入:14萬

子女數目:5

著名的「多仔」議員兼大學教授陳家洛,月入十多萬,一家十口三代同堂,住2,700呎三層獨立屋,月租3萬,每兩年搬家一次,陳家洛:「一來我覺得今日港樓不值投資,二來我一人養一家十口,實在畀唔起首期。只能租,也是選擇。」

草根獨子,小時候悶到左手玩右手又常被欺負,遇上波蘭籍妻子Gaby,對大家庭好生羨慕,約定婚後最少生三個。太太成長時波蘭處於危機狀態,七、八十年代窮得廁紙火柴都沒有,但可在家種田過日辰。在他還在牛津大學念書時,大女兒Monica降臨,靠獎學金,以及英國每星期給約十多英鎊的育兒補助金買尿片奶粉。陳家洛說:「但我們好開心,我想做父母的喜悅蓋過憂慮。」牛津的學生父母聚成一個集落,互相照顧大家的孩子;回國的人把嬰兒床、嬰兒車分別以1英鎊及5英鎊的象徵式價錢易手造福師弟妹,英文圖書代代相傳、N手物品的文化在窮父母間盛行。Monica出生時一件西瓜圖案的N手服,幾姐妹與堂姐妹都穿過,前陣子回波蘭,衣服已傳到兩歲小表妹身上,「廿年了!上面有好多修補的痕迹!」在那樣的社區,價值觀令經濟負擔悄然消失。

平民級消費 出入搭村巴

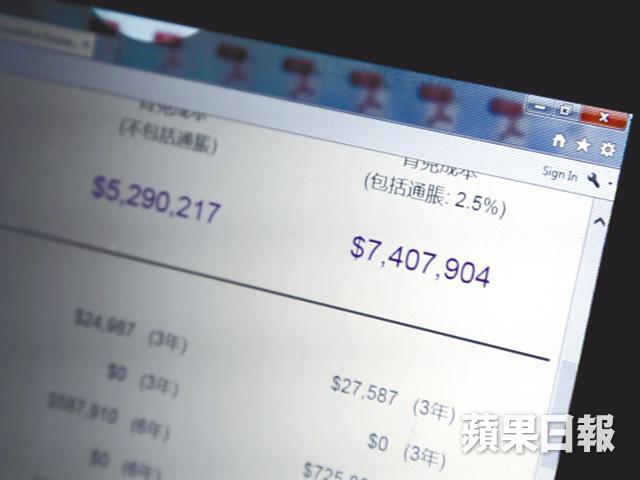

第三胎是孖胎,事隔12年小兒子道明又意外登陸,我們請他用網上的「育兒成本計算器」計計五個兒女養育費,出入坐村巴、沒請補習老師、一位導師每月來兩、三次教結他與鋼琴兩小時 ── 四個女兒每人半小時,「只想讓女兒玩玩,發掘興趣。」女兒自主學縫紉、話劇、舞蹈都是為興趣,沒想要考試達表演級;平時花費、飲食都是「便宜」級;女兒們最愛去花園街、H&M買衫;吃添了裝飾的雪芳蛋糕,已是3歲兒子道明的大型playgroup兼生日會,孩子連K1都不用上;從未全體出動去主題樂園;19年來只去過兩次北京及短線家族旅行。

計算結果顯示,養女兒22年的費用竟達740萬,陳家洛一呆:「單是學習都要400多萬?計算器把海外留學計算成高尚學府收費,每年成60萬!但Monica到波蘭華沙念大學,每年學費才3萬多元,比香港便宜!」五子開支佔月入三成,陳家洛表示計算器水份勁多,但自評花費都不出200萬。你月入六位數當然口響,若你今日家庭收入只得二萬八(香港家庭月入中位數為1.4萬元,豪給他雙倍預算減輕難度),一般家庭單位300多呎,計多次?「嘩!咁多掣肘,咁我最多生三個算數,還要多隔幾年才生,沒那麼辛苦呢!」

月入兩萬 硬着頭皮生四件

丈夫職業:車胎維修

妻子職業:家庭主婦

家庭月入:約2萬

子女數目:4

吳奕昌和黃小雯(Mandy),連同四名分別7、6、5及1歲半的子女,一家六口住在只得300多呎的屯門公屋,家裏一眼望晒,沒有房間,一張雙人床、一張子母床和一張BB床,就是全部,連想買一部電腦給女兒做功課也沒位擺。32歲的Mandy年輕時身體差,難懷孕,七年前難得造人成功,全家只靠任職車胎維修的丈夫約2萬元的薪金過活。誰不知老二剛滿月時,又發現中獎,晴天霹靂,點養?想打掉,但家人極力勸阻,Mandy說:「我阿媽話,一定要好有錢先養得起咩?以前天生天養咪一樣得!」兩年多前,又意外懷第四胎,硬着頭皮生下來,兩夫婦斬釘截鐵說:「唔再生喇,養四個已經斷擔挑!」

在這個土地不足的年代,基層家庭生得多,總有人陰謀論估他們是為了申請更多補貼,全職湊仔的Mandy平時一拖四落街,受過無數的指指點點,「生咁多個養唔養得起」、「冇錢冇地方學人生咁多」早已聽厭,自認巴辣的Mandy只會心中暗忖:「關你乜事?又唔係你養」。她不期望香港會像新加坡一樣,會有額外的生育津貼,只望有更好的居住環境,在仍是五口之家時她曾申請調遷較大單位,但房屋署指每人住屋面積少於5.5平方米才算擠迫戶,但他們申請時剛好每人的居住面積超出0.02平方米,不合資格。

子女着舊衫 夫婦斷娛樂

這年頭月入兩萬養四隻化骨龍匪夷所思,除校服外,子女大部份穿別人送的二手衫,家中雜物不多,玩具亦只得很少,就如各自想看不同的暑期電影,都要孩子四揀一。只有大女兒有參加學校的敲擊樂班,因為夫婦二人學歷不高,屋企「太熱鬧」,一定要送兩個已升小學的女兒去補習,子女開支已佔總收入的九成。兩夫婦久未拍拖睇戲,Mandy不買名牌、不做facial、不化妝、少買衫、冇娛樂,「帶佢哋去街就係我最大娛樂囉!」一家人連離島也只是去過一次。

最怕孩子病 盼增醫療津貼

吳生認為養一家六口,月入約2.5萬應已不用憂柴憂米,足夠讓子女參加興趣班、補習班、買圖書和去多幾次主題公園。小孩易生病,易傳染,輪急症要等到2046,但睇私家又是一筆龐大開支,政府補助又不足,么子出生時免疫力系統有毛病,6個月大前需飲用特別奶粉,每月奶粉錢逾萬,家庭經濟陷入谷底。Mandy試過向政府申請醫療資助,但卻遭拒絕,若要申請,一家人就要「斷糧」,爸爸決定辭工幾個月,當放大假之餘,希望可換取短暫資助,度過當時的困境,詎料審批的醫療資助額只得每月9,000元,一家六口怎夠過活?一家人決定不要資助,由爸爸重投職場賺錢養家。兩夫婦自覺家庭環境算比上不足比下有餘,子女有書簿津貼已知足,慶幸還有間月租約千元的公屋,比外面租樓每月至少慳數千元,惟醫藥費最令人頭痛,只希望政府能增加相關津貼。

中產七口家 都要慳住養

丈夫職業:會計師

妻子職業:市場拓展經理

家庭月入:10多萬

子女數目:5

任職會計師的劉煜榮(Joseph)和任職市場拓展經理的黃嘉琳(Korbut),總月入超過10萬,二人育有五名分別10、8、7、3及1歲的子女,一家七口和兩名工人住在北角800餘呎的私樓單位,中產家庭,理應有能力給予仔女最好的資源,但二人卻選擇慳養。

在家自組playgroup 取代興趣班

Joseph夫婦分別來自六名和四名兄弟姊妹的家庭,家人間兩脇插刀也在所不計,Korbut知道多兄弟姊妹的好處,未婚時已想好將來要生四個孩子,丈夫同樣喜愛熱鬧大家庭,十年前誕下大女兒天愛,再先後誕下老二天賜、老三天恩和老四天諾。打算「收工」之際,意外懷有第五胎。二人曾掙扎了一陣子,多養一個捉襟見肘,加上考慮到太太當時已屬高齡產婦,身體未必應付得來,但因信仰關係,終決定迎接第七名家庭成員,一年前誕下么子天禧。

Korbut說,不一定要興趣班才能建立孩子的成長,平日行山、圖書館睇書已是子女的最大娛樂,屋企勝在人多,圍在一起已是個小型playgroup,開個烹飪班,弄麵包、蛋撻,已可消磨一個周末。Korbut只強制他們參加100蚊一堂的游泳班,因為是求生技能。另外,大女兒因曾在跳舞比賽奪獎,才繼續參加拉丁舞班,加上即將升小六,需要呈分試,她今年暑假才主動要求參加數學補習班。Joseph說,五名子女的學費、補習和興趣班費用,實際上只佔家庭開支一成多。

兩夫婦出入沒有私家車,反正一部不夠全家人坐,索性靠公共交通工具代步;為免子女沉迷,二人連iPad也沒有。Joseph曾提出買一部工作用,卻被太太潑冷水,「我叫佢現實啲,買咗又點會淨係自己一個用。」子女平時去街的手袋也長備書本和遊戲棋,悶就拿來應急,免卻他們扭計買玩具。最大的開支,只有一年兩次一長一短的旅行。假如家庭月入只剩下5萬元,還夠他們養大五個子女嗎?Joseph說,如果理財計劃夠周詳,養一家七口應勉強足夠,不過代價就是減少旅行次數和外出用膳,多參加廉價課外活動,甚至不參加,「小朋友的價值不在於他們要識幾多字,琴棋書畫樣樣皆能。」慳養仍能養出活潑健康的孩子,400萬,其實真的需要嗎?

記者:陳慧敏、黃子配

攝影:伍慶泉、陳永威

編輯:黃仲兒

美術:吳子豪