【飲食籽:清恬淡食】

Small is beautiful!這是「香港公平貿易動力」發展總監鄒崇銘對永續生活的看法。永續,是指不透支自然資源,而享有均衡的生活模式,讓世界得以永遠延續。看起來有點離地,簡單來說就是自給自足、減少消耗,讓地球可以持續運作的生活方式。當我以為有機耕種便是永續的好例子,鄒崇銘卻認為並非如此,只有懂得利用自然資源的小農場,才是永續生活的最佳實踐者。

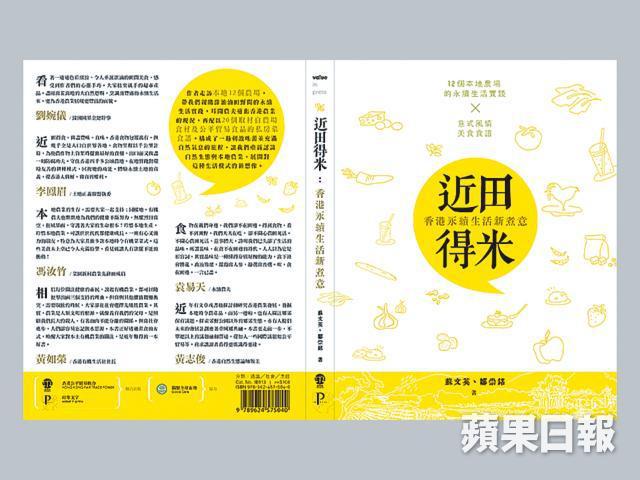

對永續生活產生興趣,全因在書展中看到《近田得米》一書,它是由鄒崇銘(鄒老師)與蘇文英共同撰寫。二人均是公平貿易運動的資深工作者,對他們而言,永續生活是希望生活及生態得到平衡,「香港人生活太富庶、倚賴性太強,買菜買肉都到超市街市,已經忘了菜從何來,有沒有想過直接從農場買菜?這樣可以認識耕種過程,又可減少中間人從中取利,直接提高農夫收益,在地產霸權下,做到一個公平且互相尊重的貿易關係。我們希望香港人認識永續生活,學懂珍惜地球資源,做到自主、自給自足。」聽到自給自足四字,腦中冒出原始人的生活模樣,自己種菜養雞,真正自給自足,「並非要你做一個原始人,而是希望減少不公、減少消耗。」

有生有死 循環不息

對我而言,這套理論仍然有點模糊,鄒老師於是帶我到菜園新村農業先鋒田參觀。這片農田因高鐵拆村而出現,馮汝竹(竹姨)是土生土長的菜園村居民,為了保護自己長大的土地,毅然與其他家庭合租土地耕種,希望進行一場土地變革。土地變革仍在努力當中,但這片農地已是永續生活的一大例證。

乘車到菜園新村村口,經過迂迴小徑終於來到農業先鋒田,說實話,眼前竹棚插滿膠樽,田旁又有一堆膠桶及膠樽,倒像被荒廢的土地。「永續生活主要是減少浪費、善用資源,膠樽全是回收得來,插在竹棚上固定紗網,以便豆角藤攀附。」鄒老師解釋道。至於一個個藍色膠桶,內裏全是堆肥,打開蓋,灰黑色的,氣味不算太濃。聽竹姨講解,桶內盛着廢棄植物,發酵三個月便成肥料,有時還會做成酵素,加水用來驅蟲殺菌。「我覺得有機蔬菜是marketing的伎倆,部份農場使用有機肥料,便聲稱為有機菜,那只是滿足消費者的行為。有機應該是有生命的循環,有生(再生)有死(腐蝕),像一棵菜生長後便會採摘食用,餘下的根莖會腐死,化成肥料,再助長新的生命。這樣不停延續下去,才是永續概念。」鄒老師如是說。

混合種植 天然驅蟲

這時鄒老師領我來到田旁,豆棚與雜草共處一田,感覺亂糟糟的,雜草還有花蕾,看來生長已久,「這些雜草其實是金針,竹姨把金針與豆角種在一起,這方法稱為混合種植,可以互相補足。」原來金針蟲害較少,豆的蟲害較多,一同栽種有助減少豆類的蟲害,鄒老師笑言:「道理就如有些農夫會在農作物旁種香草,藉此驅除昆蟲。」混種的另一好處是增加收入,「金針主要收集花朵,但它只在七至九月開花,在旁種植生長期只需三個月的豆角,便能增加田地的收益。」

除了採用混合種植,竹姨還會把部份植物曬乾或醃製,盡量減少浪費,她說:「把農作物丟進垃圾桶,會令農夫十分沮喪,我會做成不同的副產品,令農作物的生命可以無限期地延續。」鄒老師坦言永續是沒有「垃圾」這個概念,「只有小農夫才會如此細心,不少大農場為了提升生產力而出現單一化,甚至破壞不時不食的理論,既減少我們的選擇,還會令土壤過份虛耗。久而久之,可能會像電影《星際啟示錄》中所說,地球只餘下粟米一種植物。」

建立社區關係 集結力量

農夫可以秉持永續精神,個人層面又如何堅持呢?鄒老師直言:「天氣這麼熱,如果禁不住打開冷氣,可以調高空調溫度,加把風扇節約能源;居室多採用自然光,還有穿着盡量簡約。」飲食方面,鄒老師提倡良心消費,多從農場直接選購蔬菜生果,以及選購公平貿易的產品,「公平貿易的產品一般從農民處直接購入,這可減少不同財團從中獲利,為賺取金錢而剝削農民。」他的小花園還種有各款香草,甚至設有廚餘機,把家中廚餘放進去,待時間發酵化為肥料,便能作栽種之用。「永續生活很重視小規模,因為它能夠適應本土,以人為本,從而於社區建立直接的買賣關係,通過各人的小力量結合成為大力量,記住small is beautiful。」

食得要夠Raw

公平點 https://shop.hkfairtradepower.com

《近田得米》 認識本地農業

作者蘇文英及鄒崇銘均是公平貿易運動的資深工作者,二人走訪本地12個農場,從農場永續生活的實踐中探討本地農業,再配以取材自農場食物及公平貿易食品配搭而成的食譜,希望讓讀者從中認識本地農業及自然生態。

永續生活 人與自然和諧共存

永續生活的概念源自上世紀七十年代,澳洲人Bill Mollison和David Holmgren提出的土地規劃,目標是發展一種可長久作業的耕作模式,漸漸演變成一種生活概念。永續生活,permaculture,拆開是permanent(永恒)、agriculture(農耕)及culture(文化),簡單而言是先了解大自然,從而設計農場、家居及辦公室等,達致人類和環境共生共榮,不透支自然環境資源,務求讓地球、社區及人類都能和諧共生甚至結合起來達至永續發展(sustainable development)。

記者:區佩嫦

攝影:陳永威

編輯:陳國棟

美術:孔文彬