【專題籽:胚芽故事】

人類總愛以偏概全,急於發表己見(或搶戴光環),懶於梳理真相。傳媒同樣,爭相拾起碎片,不願花時間拼湊事件真相。以往很多報章,就連副刊也會深入跟進港聞故事,剛停刊的《新報》正是一例。反觀現在,主流媒體忙於送上即時花生,耽擱正事,資深記者吳曉東卻逆流而上,提出集資300萬辦通訊社"FactWire",專攻深入調查報道。他形容自己用60天,等一個奇蹟發生。如果你有能力育成「奇蹟」,你願意嗎?

走進吳曉東辦公室,只見辦公室玻璃門貼有名人金句。其中“If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it.”(一個想法如果一開始並不荒謬,那它就沒希望。)這是愛因斯坦說的。要令一個瘋狂的意念成真, think big是第一步。在吳曉東眼中,60天要籌300萬,即平均每日要籌5萬元,其實頗為荒謬。「雖然首六日也達標,但我想不到往後會有甚麼戲劇性的事情發生,令大家一窩蜂的支持FactWire。」有些事做了才有希望,不是有希望才做。由於不想模糊焦點,本已推了一些個人專訪,「但我不能坐在這裏甚麼都不做,我要調整策略。」於是,才有了這篇報道。

當大部份大眾傳媒變成政府喉舌,很多人傾向相信網媒。可是無錢買米落鑊,又要煮出飯來,認真難為了記者。「他們很多把人家的內容拿回來改寫加工,難免有點誇張,推高瀏覽人數,吸引廣告商,只為網站能夠繼續生存。新聞不再為公眾而報,而是為廣告,失去當記者的初衷。」他認為如果自己也辦一家網媒,這陷阱,他一樣會遇上。「我不想變成廣告sales。」啟發他集資的其實是BBC與港台這兩家公營傳媒機構。英國憲法規定市民要交錢養BBC,即使BBC怎樣罵政府,它的資助仍不會斷,「它如此壯大,在四十多個城市都有網絡,正因它毋須擔心廣告收入。」資金來自公眾,不用向某個投資者交代,媒體不會因為一個人說「我恐懼」,就一下子消失。

摒棄即時新聞 專攻調查報道

主流傳媒紛紛聚焦在具收視保證的即時新聞,但吳曉東構想的通訊社則主攻大型調查報道,要慢工出細貨。他在集資網站舉了一個調查例子──高鐵超支!我舉手舉腳贊成。「這只是例子,做不做要由將來的團隊決定,但肯定的是,FactWire的記者絕非狗仔隊,不會去揭官員私生活八卦,與公眾重大利益有關的議題,才去做調查報道。」其實通訊社一旦成功集資,吳曉東只會擔當「孵化」的角色,初期為通訊社免費提供相機、寫稿系統及保安系統等資源,不會參與調查工作,團隊將由高級調查主任帶領。

對,就是大家看到月薪$60,000那位。早前,行家都議論紛紛,請7個記者,15個月就要花300萬,實習記者人工竟有$18,000,似乎跟市場脫節,「其實列出的薪金都是上限,如果請不到最top的人,根本不會支那個薪金。實習記者也非剛畢業那種,而是對調查報道較少經驗的。」感性告訴我,這個計劃值得支持,因為它能爭取更多大眾知情權。但理智提醒我要對它提出質疑,一家通訊社總不能只有記者吧。「對,如果每個職位都慳幾千元,便夠錢請一位秘書,替他們處理瑣碎事務。」他說現在有十多人向他自薦,當中不乏資深調查記者,也有現役港聞記者。最特別要數有為政府及外國大型機構做網絡保安的高手自告奮勇,願意日後義務幫忙。錢始終來自大眾,所以聘請機制要比透明更透明,「我不想予人私相授受的感覺,所以將會公開招聘,不會偷步請人。」

豪言 成為世界第四大通訊社

早前英文傳媒Hong Kong Free Press集資,爭取到七百多人支持,吳曉東認為自己這個計劃受眾人數更多,他笑說:「這是為廣大香港市民成立的一個信託,如沒有5,000人支持,老實說我覺得不開心,如沒有HKFP作比較還好。」300萬目標如果最後達成,可是人數不夠多,便失去廣泛的參與意義。

或者對很多人來說,集資辦通訊社仍是很新的概念,不同Kickstarter支持開發一件產品,你最後會得到一件實物,「純粹買精神上的滿足,只能以一份光榮感去驅使他們,將來可跟子孫講:『呢間嘢我有份比錢搞。』」

300萬當中,部份其實是用作三個月的遣散費,太消極了吧?這只是未雨綢繆,他其實有全盤計劃,「做通訊社,就是要解決本地傳媒市場太細的問題,如果只縮在香港,以中文報道為主的通訊社自居是不行的,FactWire首年會免費向傳媒提供中英雙語稿件、相片、影片及數據圖,打好根基,第二年便走向世界,慢慢進升為第四大通訊社。」有Yahoo時,也沒有人想到Google會出現,只要我們不小看那些天馬行空卻有意義的概念,你,也可以讓奇蹟成真。

FactWire https://www.fringebacker.com/zh-tw/projects/factwire-a-news-agency

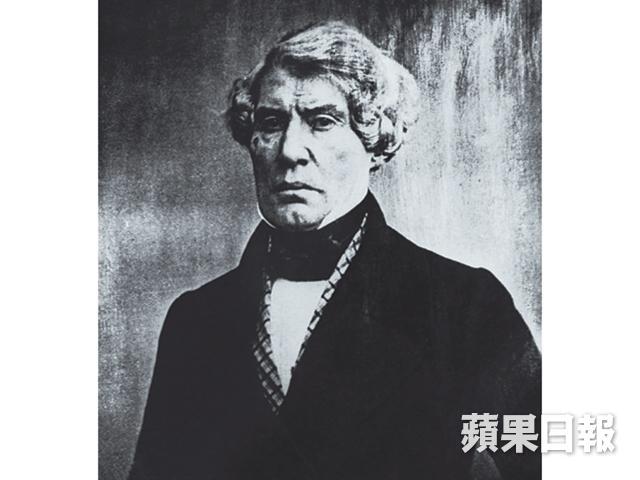

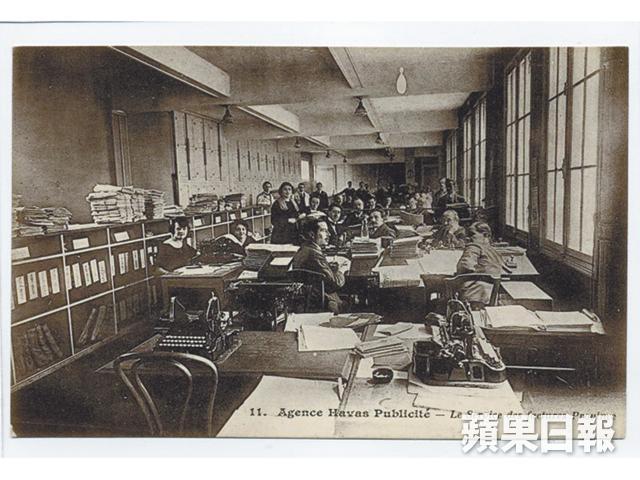

世上首家通訊社 靠飛鴿傳書

通訊社,是為傳媒提供新聞材料的機構,有人形容為「消息批發商」。現時最大規模的三家通訊社乃美聯社、路透社及法新社。世上首家通訊社是1835年在巴黎創辦的哈瓦斯通訊社(Agence Havas),也是法新社的前身。曾用飛鴿傳送信息,因較驛馬更快,當天就可獲得比利時及英國的新聞。向哈瓦斯購買消息,比自己編譯外國新聞更快更平,所以巴黎報社紛紛加入哈瓦斯的供稿系統,就連俄國宮廷都訂購它們的新聞。到1940年,德軍佔領巴黎,哈瓦斯社慘遭瓦解,四年後巴黎光復,成立了今天的法新社。

靠自己 台灣集資查塵爆

當有人在美國Kickstarter網站投資「未來玩具」,幫助創新科技產品面世;台灣就有非常完善的「SOS新聞募資平台」。訪問了創辦人之一翁子騏,他說:「是內容與金錢的等價交換。讀者集資訂閱心愛作家的作品,讓他做深入報道。」早前成功集資的《眉角雜誌》關注食物安全,平台最新募資計劃是調查八仙塵爆慘劇。收窄調查範圍前,他們向大眾收集意見,「民眾抱怨媒體沒花篇幅在嚴肅議題上,如民眾捐款去向及台灣醫療體制缺失等,都聚焦受害家屬。」他提到現時有主流記者毛遂自薦報道,他們也會找專家協助,例如在公共安全議題耕耘很久的NGO組織。八仙報道事在必行,但議題有時效性,「所以會做短、中、長的報道,好好鋪排。」

「有些網絡意見領袖、獨立記者的追蹤者,比紙本雜誌的發行量還多,而且信任度更高,能和主流媒體互補。」民間媒體遍地開花,支持者願意花錢換取有質素的報道,香港人何時才明白,報道不該是免費?

SOS新聞募資平台

http://findreporters.sosreader.com

記者:葉青霞

攝影:徐振國

編輯:陳國棟

美術:吳子豪