【親子籽:揀啱活動】

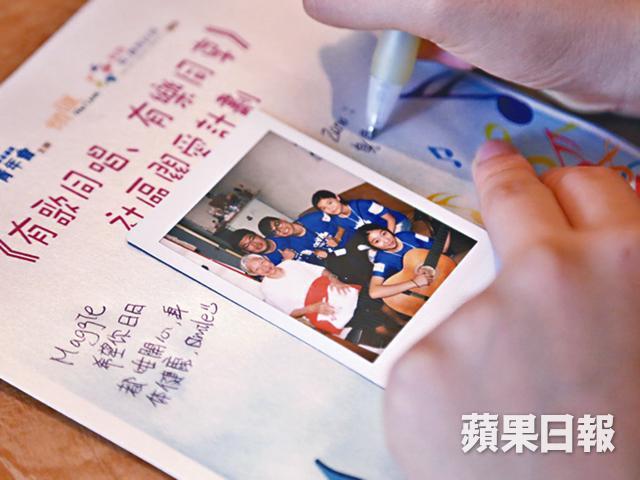

走廊傳來陣陣歌聲與結他聲,旋律夾雜着沙啞及清脆的聲線,原來是85歲的陳婆婆和一眾青年義工合唱80年代的作品《莫再悲》,別看輕他們的實力,一首又一首的七八十年代金曲難不了一眾年輕的義工們。此刻,縈繞當中的,不只是嘹亮的歌聲,也充滿了兩代之間的關懷與歡樂。這樣的跨代接觸,源於香港中華基督教青年會「有歌同唱,有樂同享」的社區關愛計劃,兩位中三小義工歐旭箏及潘彥妏亦因此學懂了彈奏不同的樂器及與長者溝通的技巧。

音樂為何與社會服務扯上關係?一切都是程序幹事莊栢基的「鬼主意」。他玩了音樂十多年,成為社工後便甚少玩音樂及夾band,反而希望下一代能接觸音樂,因此他會在中心舉辦音樂興趣班,教授小朋友彈奏結他的技巧。正所謂「獨樂樂不如眾樂樂」,他漸漸希望喜歡音樂的中學生能把音樂及歌聲分享給行動不便的獨居長者,讓他們感受年輕一代帶來的溫暖,因此萌生音樂義工的念頭。他說:「我希望把音樂帶往另一層面,用音樂作橋樑,把兩代的關係拉近,所以便着手組織音樂義工。」最後,計劃於上年獲得領匯資助,讓一眾小義工能添置音樂器材外,亦可送贈物資予老友記。

老友記 好熱情

每次探訪,義工們都會唱歌仔,小義工歐旭箏與潘彥妏也能彈奏結他,每次預定三至四首歌,從而讓大家也能陶醉於音樂之中。看見他們與陳婆婆有講有笑,我特意在婆婆於八年前在長者服務中心學唱粵語流行曲時所得的歌譜中抽出《禪院鐘聲》一曲考考大家,陳婆婆越唱越起勁:「禪院鐘聲,深宵獨聽…… 」大家雖然跟得吃力,甚至亦有不懂唱而停下來的時候,可是這樣的蝦碌鏡頭,卻帶來意想不到的互動和歡樂。

看見潘彥妏與陳婆婆侃侃而談,其實在參加計劃前,她並沒有與長者溝通的經驗,她回憶說:「開始時相當緊張,怕有代溝,沒有共同話題而你眼望我眼,後來卻發現有些長者也是很熱情,並不如想像般難以溝通。」長者們還會跟她分享對香港舊事物的所知所聞,如現在已少見的豬乸菜、街邊檔的白粥油炸鬼等。她說:「我覺得現時人們只看着手機,忽略很多人際關係。我們關心長者,加上有音樂,可帶給他們歡樂,自己亦快樂。」歐旭箏雖然較為健談,不過始終不擅長與長者交流。自進行了二十多次的探訪活動後,她已學懂怎樣留意長者的居住環境,從而在日常生活的瑣碎等尋找共同話題。

送福袋 表心意

隔天剛好是他們每月也舉行的小型音樂會,台上表演的顯然是較為專業的band友,潘彥妏雖然能彈奏結他及打鼓,而歐旭箏因夾band而轉攻bass,但由於他們的樂隊剛剛起步,兩位小義工只能在台下做義工。

音樂會是關愛計劃的一部份,青年會會邀請不同的樂隊來表演,讓一眾小義工從中「偷師」之外,亦可讓更多人了解此關懷長者的計劃。有些表演者更因此成為義工,積極參加探訪服務,亦有參加者攜帶一些日用品及食物,如燕麥片、通心粉、廁紙等以示支持,義工們會把音樂會內所得的物品分類再製成福袋,把集合的物資送贈至各獨居長者。

莊栢基說:「音樂是一種表達方式,希望他們能創作出自己的歌曲,表達出自己的想法及對社會的關愛。」

記者:梁蔚澄

攝影:劉永發、鄧鴻欣、徐振國(部份圖片由受訪者提供)

編輯:黃仲兒

美術:黃創泰