我伸直手,用盡力去握那測試器,竟然只得17kg,「通常過20kg……」教練說,旁邊的太太,一握就過30kg:「唏,你冇湊仔,又冇去街市拎餸。」係係係,我日日都只係坐着打電腦。

三月份去採訪中文大學管理的「流金匯」,這是由社工、護士、物理治療師、職業治療師、營養師等跨專業合作的綜合服務中心。為甚麼要等到中風,才做復康訓練呢?若能把健康時間延長,不是更好?「一個人由嬰兒開始,直到中年時體能的高𥧌,如果這高𥧌可以更高一點,當身體走下坡時,也就跌得慢一點。」中大內科及藥物治療學系系主任胡令芳說:「但假如體能的線已經很低,啪一聲跌下,老了,身體可能沒有病,但已經不能上落樓梯、自己洗澡也有問題。」

年紀大,不一定會衰老,流金匯的「抗衰老課程」就是為五十歲以上而設。我不到這年紀,是特地自費參加。第一次活動是健康講座和體能測試,我就是這樣測出「手握力」欠佳,並且超重。

開始每星期上兩課。第一段四十五分鐘運動課,和外間的健身訓練很不一樣,教練強調的不是塑身、減肥,而是有目標地訓練心肺功能、肌肉力量、柔軟度、敏捷度,平衡力等等。像現時流行的「七分鐘練習」,教練設計全身不同動作,每組做三到五次,並且跟進每位學員的身體情況。「追巴士,不會跑得咁索氣;落樓梯,也不會咁容易叉錯腳;就算跌倒,亦冇咁傷。」教練解釋,重要是提高身體適應外界的能力,他看了我一眼:「不是年紀大,更要儲定健康本錢。」

我做着各式動作,氣喘喘。全班不過十人,體能差別相當大,幾個三歲小孩的體能相差不會很大,可是六十歲可差天共地。有的同學年過七十但天天晨運,身手比我更俐落,有的才六十出頭,膝蓋勞損,好些動作都做不了,置身其中,額外覺得運動重要,特別落力。

第二段四十五分鐘的健腦活動,意外有得着。香港人年過六十五歲,每十個就有一個患上腦退化/認知障礙,八十五歲以上每三個就有一個。這病沒法醫治,藥物頂多幫到三成,靠的是大量刺激腦部的健腦遊戲。每一堂,導師都安排不同的遊戲,有些要計數,有些砌積木立體思考,有些是故事卡……輕鬆好玩,好久沒有和一班人一齊玩遊戲了,非常減壓。

最有效,是一個21關的電腦程式,要戴上特製耳機,夾着耳珠,額頭貼着感應器。看着電腦螢幕:放鬆到一定分數,才出現完整的圖案;然後要求專心到一定程度;最難是同時放鬆,同時專注。要求一步步增加,越來越費神──如何既放鬆又專注地工作?不容易,幾個月來練了好幾次,最後一關還是沒過,但寫稿時開始懂得保持放鬆。

四個月後,我的手握力增加到24kg,開始有肌肉,年長的同學似乎改善更大,一些動作剛開始做不到,現在都做到了。可是我的腦力評估,分數時高時低,並沒穩定的進步,決定七月開始一星期上三堂。如同減少垃圾最有效的不是回收再造,而是源頭減廢,中年開始注意身心健康,好過病倒才醫治。

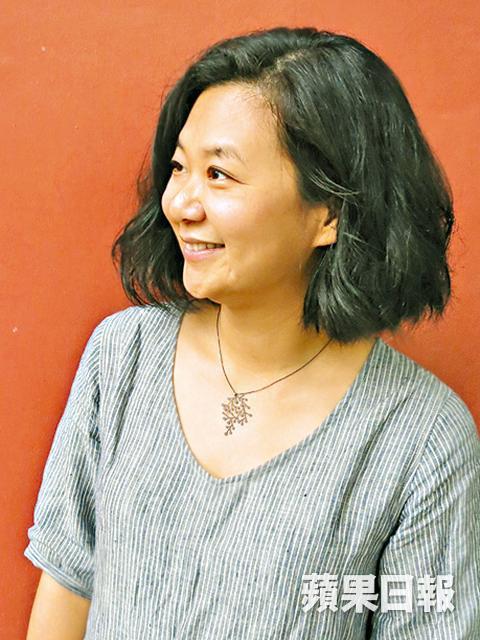

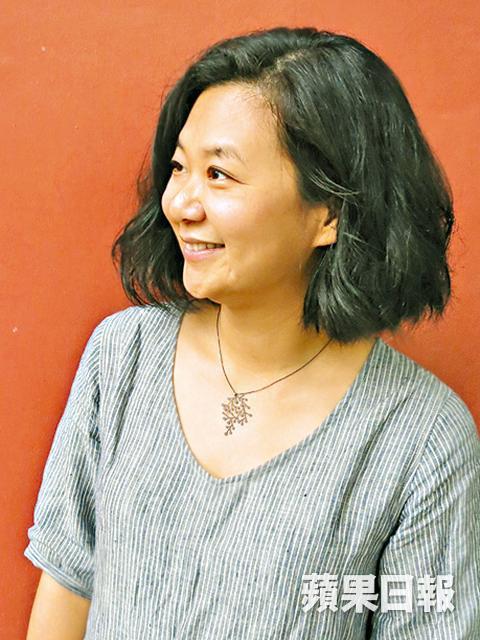

Profile:陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。(mailto:[email protected])