【旅遊籽:文化地標】

有種職業病,叫字體敏感,行為表徵為經常抬頭看周遭的字體,遇有污染眼睛的字體或排字時,經常口吐「眼冤」、「唔work」等感嘆。觀乎此,八十後字體設計師許瀚文,病情不輕。醫治方法很簡單,以毒攻毒,隨他來一場字型散步,尋找香港街道文字的獨特風景。你所不知道的是,一下樓未必尋到代表本土精神的北魏招牌,但滿街的各種交通標誌,其實正是我們跟英國繾綣的開始。乘趟港鐵或新巴,冷不防卻會碰上香港字體設計師的出品。當殖民時期的優雅慢慢被蠶食殆盡,罹患字體敏感症既美好又痛苦,在我眼中,若對一切麻木,才是絕症。

街道文字與我們何干?

「我們談的是關於日常生活的字。我們每日在看,一定會對大腦,特別是對美感方面,有一種教育的作用。好像每日跟你說ABCD,久而久之你會學識,就好像美感,如果每日看漂亮的字,久而久之我們的社區,會有更好的審美觀。」

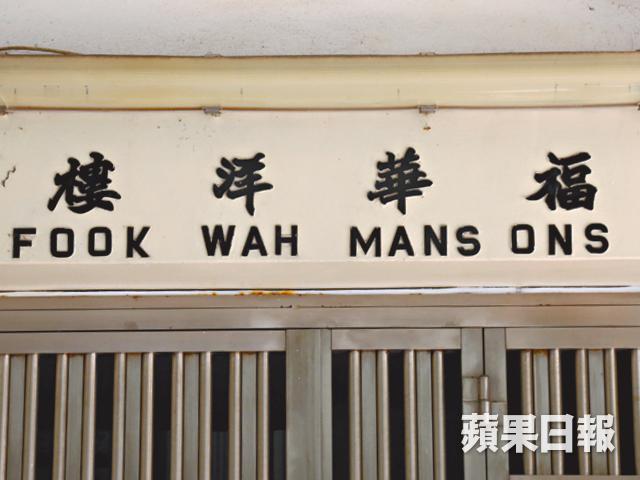

「其實我覺得香港街道,有兩種不同的字體,基本來說,我們常見北魏字體,即招牌字體,是獨特的香港風格;另外,我更欣賞政府的功能美,譬如路牌上講求清楚閱讀的字體。」不同的交通標誌和道路標記,構成了我們的日常視覺衝擊、美感體驗。許瀚文說:「香港道路系統使用的字體,全部移植自英國,現時常見的英文字體叫Transport。」名字直接點出其功能,這個影響英國和其殖民地如香港半世紀的字體,據稱在時速70公里、黑夜及雨中等環境依然清晰可辨。當我們把交通標誌看得舒服,視為理所當然的視覺體驗時,但背後其實是字體設計師花了六年研究而成。英國道路系統最初根據1933年的Maybury Report,全面使用大寫的Llewellyn-Smith alphabet,到了五十年代末,隨着社會急促的發展,這套字體已不合時宜,於是邀請切爾西藝術學校兼職導師Jock Kinneir重新設計所有路牌及字體,Jock邀來其學生Margaret Calvert當助手,在1963年,終於成功令Transport字體誕生,字體最大的特點,就是小寫字體比較圓滑而較少角位。

路牌字體求方便 行距太貼眼都冤

道路系統使用的字體,無關美醜,但功能美卻很重要,「我覺得所謂的美,跟我們一般了解的美不同。其實很多字,它的功能不需要漂亮,而是讓我們看到背後隱藏的資訊。政府路牌字體看得舒服,讓人產生愉快感覺,便是功能美。」這套字體沿用至今,但正在消失。許瀚文指着前方巨大藍底白字的預告方向標誌,用了Arial字體,「Arial的設計原意是用作內文字體,而非為道路使用而設,筆劃太幼,遠看根本不清晰。像我這種有散光的人,除掉眼鏡,字會糊作一團更不易辨認。我覺得眼冤的是,政府只追求那種方便性,但其實我們做路牌的目的,就是要它work!」這個標誌還犯了文字編排的錯,由上而下寫着「Aberdeen香港仔Pokfulam薄扶林」,惟香港仔及Pokfulam行距太貼,「這樣會誤導兩者是同一組字,這樣又唔work。」字體、字距和行距明明有舊例可依,偏偏出現此等令人眼冤的例子,許瀚文只嘆製作人對字體的不尊重。

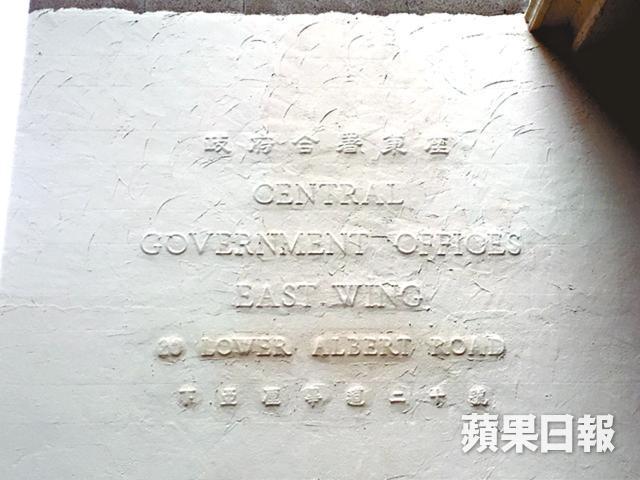

走着走着,見行人道上道路工程的圍欄,掛有兩塊紅底白字「PEDESTRIANS行人」標誌,第一塊的字體是Transport,第二塊居然是Arial!Transport以外的路牌老是常出現,包括街牌,攸關時代變遷時,「我想1997年前最主要有英國的支援,字體上會有清晰指引,在今時今日已冇這個支援,只取電腦基本的字體如Helvetica、Arial等,根本冇考慮過路牌上使用的字體。」昔日還未有光學及電腦放大字體技術時,流行使用照相排版(Phototypesetting),維基百科有簡單解釋:「用照相排版機將文字等內容製作到相紙或膠片上,或者是製作照片製版用的製版工序。根據使用的機械,可以分成手工照排和電腦照排兩種……由於有多種不同倍率的鏡頭供縮小和放大,可以產生7級到100級的24種不同大小變化。變形鏡頭可以使文字變成長體、扁體、斜體等變化。」當科技進步,照相排版機退役成為古董,Transport字體勢將慢慢淡出半世紀的舞台,「不難理解為何有新字體取代,但選新字體時希望有多些考慮。」不難發現,我們生活中有許許多多「不准」字眼或含意的標誌,「這也是香港文化。」

交通標誌有其系統可循:

形狀:

圓形表示命令、三角形表示警告、長方形提供指示或資料;八角形是停車標誌、倒三角形是讓路標記。

顏色:

紅色邊為禁制標誌、藍色底表示強制性標誌

日文漢字作基礎 改良成地鐵宋

字體(Typeface)及文字編排(Typography)是門大學問,有點像學功夫。要學,那必先對字體和本土文化作透徹理解,也需要時間浸淫,才能創造、改良。對比中國和台灣,香港常被評為文化沙漠,偏偏街道上很多文字字體,都是我們香港人設計,許瀚文說:「特別是中文字體,供應大中華地區。」資深字體設計師柯熾堅和郭炳權是代表人物,先談談柯熾堅,他任職地鐵公司設計部時,設計了地鐵宋(MTRSong),他同時是蒙納黑、儷黑、華康瘦金體、華康超明體、華康超圓體、華康超黑體和信黑體的設計人,產量超豐。

香港字體設計起步慢,五十至七十年代是手寫廣告美術字體,所以柯老師設計之初,是買入日文漢字字體,「日文漢字跟中國漢字的筆畫寫法不同,字體也不全,柯老師根據康熙字典逐個字改筆畫。」柯老師曾在一個訪問中提到:「這個帶有濃厚楷書基因的字體,用於站牌,才能彰顯中華文化的氣氛。」東涌綫開通後,地鐵宋第二代出現,也是應用最廣泛的一款,包括最新開通的港島西綫月台上的站名,還有姑且稱為2.5代的地鐵宋,用途並不廣泛,設計者不詳,兩鐵合併後,有了第三代,「第三代使用的儷宋和蒙納宋,又是柯老師設計。」

港鐵是基於不同的功能運用不同的專有字體,我們在同一個港鐵站進進出出,原來已經接受不同字體的洗禮。至於郭炳權,他是美術字老前輩,也是蒙納剛黑體的設計者。我笑許瀚文任職的蒙納公司壟斷了我們的街道,但設計師確實都是香港人,數十年來奉獻對設計及文字的熱情,「我們的生活不是食瞓屙,還有很重要的是,我們需要美感、生活需要昇華。」要從生活中取得養份,許瀚文總習慣抬頭看周遭文字,對字體及文字編排極為敏感。我們不一定「字戀」九七前的美好,但要學懂欣賞,多作文字散步,才不會變成鍾樹根、王國興之流。

多元是香港文字風景

英文字型

中文字型

記者:邵超

攝影:楊錦文

編輯:黃子卓

美術:楊永昌

部份圖片由受訪者提供