【專題籽:貼地評論】

八、九十後所戀的殖民年代,大抵像天星碼頭、皇冠頭郵筒般,只能從書中及文化舊物中回顧,抓不住溜走的人事物。講上一輩的「戀殖」,除了想起英女皇、彭定康(我知大家更想他三個女兒),就想起昔日儀態萬千、打扮得宜,滿嘴英式英語,出入半山豪宅的港英高官們。

王永平,小時候一家十幾口住在400呎的唐樓板間房,放學撲去做私人補習及夜校教師,供自己念畢大學,畢業後月薪近千元,比一般打工仔多近一倍,計過反正年年有人工加,第一件事去太古城,以幾百元呎價供了一個細單位與父母同住,七十年代加入港英政府至退休。今日約他在半山屋苑的會議室作訪問,恤衫西褲踢對crocs拖鞋,揮揮手應約,未見一點英式紳士的講究,卻雙腳着地,貼近民情。

胡國雄 那時香港是亞洲第一

王永平說:「『戀殖』這講法實太粗疏。」他心目中的good old days,是在大球場,剛過世的足球先生胡國雄是時間軸。每次球場有足球賽,定必萬人空巷,斗零一條油炸鬼的日子,球賽票價一蚊,沒錢的王永平可跑到山上看足球,「那時看到的香港足球,是亞洲第一的。」

由李惠堂、姚卓然到胡國雄,是香港不斷進步的一代,對比回歸後不斷退步,如今個個只看英超,香港球場內卻總空蕩無人。講明星,由吳楚帆、白雪仙、周潤發、梅艷芳、劉德華、Beyond,至今日同容祖兒比,是否又差些?《大時代》重播都這麼多人看,現在的劇是否退步得緊要?舊咖央多士你有沒有食過?同用新加坡咖央罐頭,小舖自己加工,落鑊打蛋成為港式咖央:「你見都冇見過,搵唔番。」每個年代都出現不能替代的好人美事。胡國雄象徵一個時代的終結,香港也是如此。

麥理浩 公僕的黃金年代

「當年物資資訊樣樣缺,當然甚麼都是好。難民們跑來香港抓着救生圈,政府沒幫助也不阻攔,不期待政府幫助,自力更生的力量已是不凡。大家目標好簡單,沒民主但我能努力搵食,讀好書能看到光明前途,能養家改善生活,一步步置業安家。但今日大學畢業生人工一萬,天水圍樓價都快要一萬元一呎,18歲人走去排隊輪公屋,「對比我們年代係好慘,有乜人生目標呀!」

王永平七十年代加入政府,經歷麥理浩黃金年代,廉政公署、十年建屋計劃、居者有其屋、九年免費教育、郊野公園、地下鐵路,都為解決港人生活問題而設,多年來工作充滿滿足感,「因我不是為英國佬做事,不是做些損港利英的事,對比現在處處政治原因,如你長期不處理自由行問題,給人印像像在遷就內地人。」

論甩轆 政治奴才無尊嚴

我問他何以沒習染多少英式生活風格態度,沒有特別愛英式食品,也沒有講究衣着品味。他直言聽英文歌為學好英文,其實他愛許冠傑:「其實香港中不成西不就,我們吸收到很深厚的西方文化,中國文化又嫌老套,總之大家要搵食。而英國人都沒想要我們變英國人,懶得理你。」鍾逸傑甚至跑來學廣東話寫書法,要融入生活做港人。從不要求公務員唯唯諾諾,只要你有獨立思維把事情辦妥,為大局而駁嘴爭辯更佳,倒讓你感受到社會自由,然而近日甩轆事件,王永平食住花生嘆氣:「嘩!這班人發生甚麼事,要去中聯辦,明明好眉好貌事業有成。從某角度看今日香港我覺得好墮落,起碼以前做人有尊嚴吖。」

現政府 溝通欠奉撕裂社會

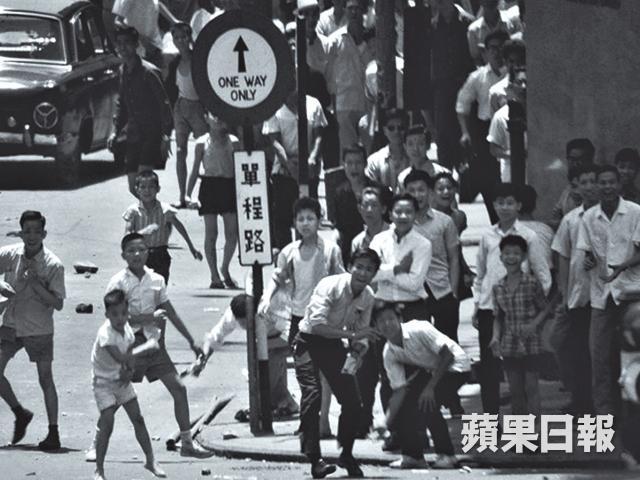

英國人從沒說不要在香港拿着數,否則為何殖民。但為了管好香港,盡可能做到社會最大的和諧。六七暴動後港英政府沒只歸因於文化大革命,既知工廠爆發工潮,就是資方有剝削,勞工福利有問題,從此勞工福利大大改善。又在各區成立理民府、民政事務處等,希望在社會網絡上做得更好,平衡各界利益,「我可以想像若是殖民地時代,當察覺到社會上有聲音,他們就會處理,而不會有政治顧慮。」

英國人有個說法:"I'd rather you piss out inside than outside.",說完王永平已在竊笑,「即叫你別在外搞搞震,都是為香港好的意見,我認同的會盡力去做。你進來屙我抹地都容易吖嘛!」避免把社會撕裂,標籤你是愛國還是禍港,讓社會和諧。如高鐵與菜園村,就感覺沒做好諮詢。港英政府會花好長時間游說及與村民溝通,要安置好居民才拆村;又如今年創科局成立督導委員會,沒有找上資訊科技界的莫乃光,「你的政治訊息是甚麼?他是泛民,不是我的人所以不跟他玩嗎?」讓人覺得今屆政府政治先行,製造社會撕裂。

要愛黨 梗係揀番英國佬

過去,貧富懸殊沒現在般嚴重,有錢人都不會成為特權階級;現在,彷彿你有錢就真可影響政府決定。老老實實,大家都是難民下一代,為逃避共產黨而來,「我在那邊死咁滯來抓着香港救生泡,我們不必選英國人,英國人沒煩我,但你逼我愛國就是愛黨,我愛不下梗係揀英國佬啊,做本土派啊!」大家才突然玩戀殖。自問被本土派稱為大中華膠的他笑笑:「說到底,若你要重回昔日的環境,令市民有信心,政府要改變那個敵我思維吧。」

記者:陳慧敏

攝影:劉永發

編輯:黃仲兒

美術:孔文彬

七一大遊行:

http://71.appledaily.com