【專題籽:胚芽故事】

唔使等埋發叔,尚有幾日,新荔園便於中環海濱重開,很多人表示熱烈地彈琴熱烈地唱。八十年代或之前出生的一群,家中相簿總有幾張在荔園拍的相片:在掟階磚贏香口膠的攤位,凝望那不爭氣的硬幣;或者騎着旋轉木馬,幻想自己正在奔馳。那些年,兩位攝影師不約而成選擇躲在鏡頭背後,潛入荔園定格它的榮光與欷歔,造就了一幀幀風格迥異的影像作品。

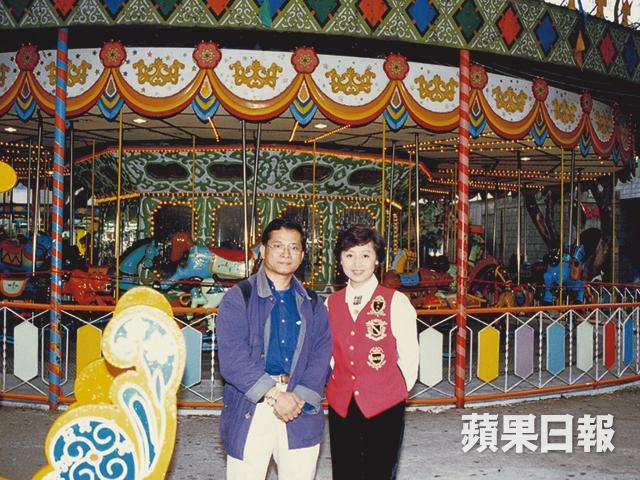

期待新荔園重臨,只因一份舊情,雖知部份玩意有名無實,可惜失去的總是最好,大家也是毫不介意。舊時娛樂少銀紙少,到荔園已是年度大事。「新年很多人會穿新衫到影樓拍全家福,然後去荔園玩。」梁廣福是荔園常客,高峯期一周去三次,去足三年,頓時令他說服力大增。

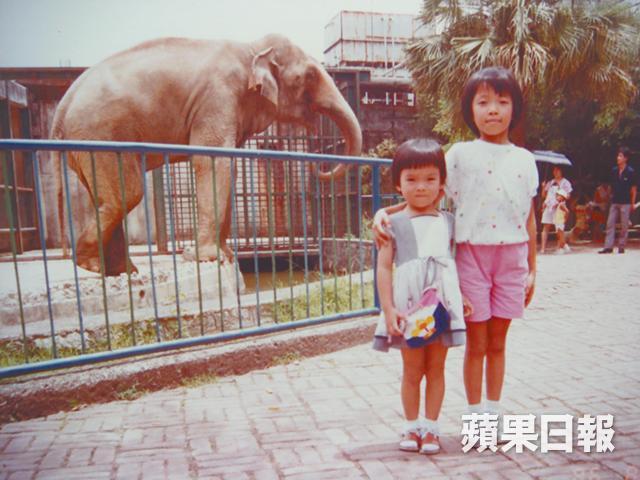

六十年代末,梁廣福只得七歲,游泳成了他的世界,一年四季,風雨不改。在荔園附近的泳灘上水,總會穿過前人剪開的「福利」鐵絲網,鑽進荔園動物園,眼前就是大象天奴。他十分喜愛動物,可惜從來沒錢買香蕉給牠吃。有天,他實在很想摸摸天奴的鼻,只好假裝手中有蕉,「怎料被牠發現,還用鼻子敏捷地敲了我的頭,立時頭暈眼花。」他笑說從此知道大象一點也不笨。猛獸他也喜歡,皆因當年電視台在播《泰山》。他謂要看遍豹、獅子、老虎、鱷魚、黑熊及大象,全港只此一處,動植物公園再利害也只有兩隻美洲豹。「不過荔園的獅子、老虎看起來都很累,可能籠子太小,不及電視中的威猛。」走了一圈,泳褲便半乾了。

看罷動物,再去欣賞免費相聲、電影,東逛逛西走走,離開時泳褲便已乾透,回想起來,當然知道這樣不對,但對小朋友來說誘惑實在太大。有時他會由旺角花墟徒步一個多小時到荔園,省下車錢,用來坐摩天輪、玩攤位遊戲,多儲一點還可享受園內的滷水雞髀。

梁廣福作品

唔覺得「娘」 如實呈現

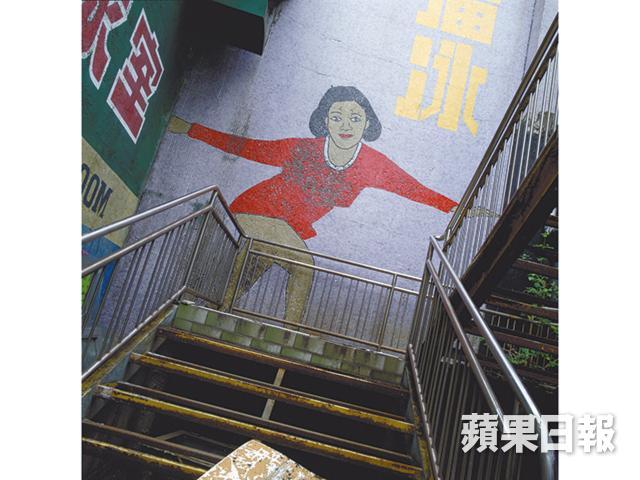

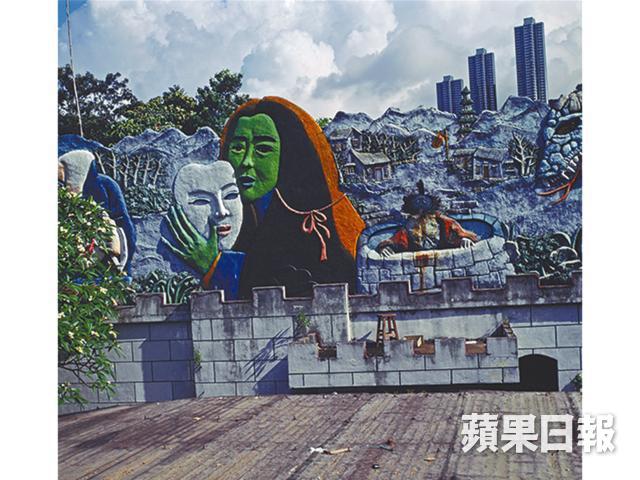

快樂時光眨眼就過,十歲便要打工養家,梁廣福只能忍淚與「御花園」say goodbye。直到八十年代末,他重臨舊地,發現很多動物都已死了,難馴的猛獸變成易養的物種,如孔雀及山羊等,稍為特別的長頸鹿便成了風頭躉,可幸古樸感覺猶在,「有人覺得荔園很『娘』,但我認為這是它的特色。工藝師會在攤位、牆上繪畫壁畫,充滿人情味。」荔園用色的確大膽,單是一座旋轉木馬,好像用上三千萬種顏色,「娘」還是破格,見仁見智。

梁廣福認為,遊荔園是個感官體驗套裝,爆谷的甜味、叮叮船的鐘聲、動物身上的原始氣味,全都包括在內。他的相片不能框起所有,卻能解封回憶,直送腦海。拍攝荔園,他以紀實為前提,盡量保留氣氛。記得荔園結業那天,有近25,000人進場,很多人在內留影,他反而沒有按下快門,「我不是要拍新聞圖片,我想呈現平日的原貌,要原汁原味。」懷廉價的舊,含淚送別人人皆曉,堅持宗旨,默默為荔園留下存有溫度的相片,寫下一段未必輝煌,卻可堪回味的歷史,顯然難得多。

清拆中的頹廢美

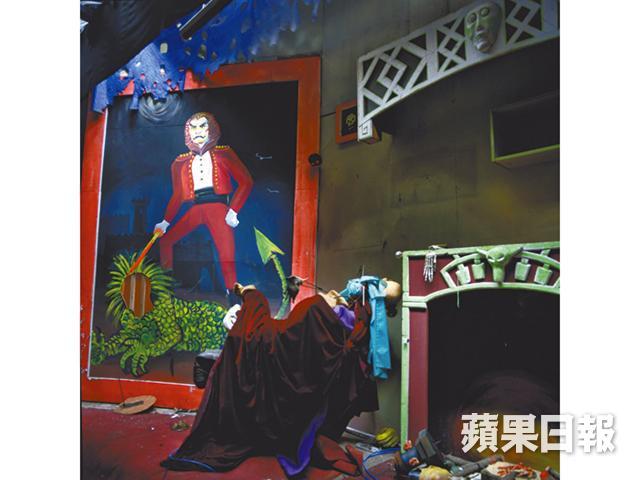

對比梁廣福的熱鬧,王禾璧鏡頭下的荔園顯得冷峻深沉。1997年5月,她走到拆卸中的荔園,拍下一輯講究構圖美學的作品,並曾展出。不平凡的故事背後總有平凡的理由:陪朋友。就如陪朋友試鏡,結果當了明星之類的例子實在太多。「我的一位教授朋友,從美國到港,希望到荔園走走。」於是她帶着好奇心及120菲林相機走入這個失樂園。

他們先在門外徘徊,見無人阻撓才踏步內進,發現了很多以往絕對禁足的角落。「小時候跟父母到荔園,玩一會碰碰車、吃一支雪條便走,根本從未認真看看這個地方。」她如入大觀園,找到很多有趣的角度及拍攝對象。她曾拍攝拍同樣要遭清拆的淺水灣余東璇大宅,盡是細緻雕工,但荔園的粗糙也有另類美態。「細心發現園內運用了很多童話故事為主題,不同年代、東方西方,就像香港,甚麼都有,我着重它們的象徵意義。」向來喜歡新舊、虛實對比的她,在園內拍個不亦樂乎,幾百張作品,有時回看,還是讓她感到越看越有趣。

王禾璧作品

查詢:Blindspot Gallery

記者:葉青霞

攝影:劉永發

編輯:陳國棟

美術:吳子豪