【新世代醫生系列】

【本報訊】社會一般認為叻人才可以做醫生,優異成績是讀醫科的「入場券」,36歲的香港大學內科學系臨床助理教授陳栢羲(Michael)卻說,被視為天之驕子的醫生,其實都只是想將生活的最基本——健康,帶給每個人。主攻心臟科的Michael認為,醫生對病人要「講心」,明白他們的困難,例如長者病人不會切開藥丸,如醫生處方半粒藥,他們隨時寧願連藥也不吃,「倒不如諗吓可唔可以開返一粒」。

記者:陳凱迎

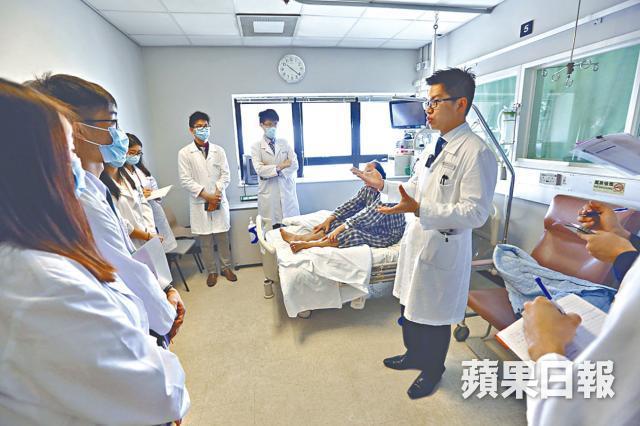

Michael是個健談的人,對着鏡頭從容不迫,記者跟着他與醫科生到病房巡房,學生們、甚至病人,都會被他逗得哈哈笑。Michael說,他十分享受教學,而公認孩子臉的他,也如剛進醫學院的學生般,擁有着一顆行醫的熱心,「做醫生其實都係想幫人!醫生掌握住人嘅健康,呢樣係人最重要嘅一樣嘢,係生活嘅基本」。

診症過程如偵探遊戲

健康的心臟也是一個人生存的基本條件。Michael形容,病人急性心臟病病發入院,治療分秒必爭,醫生可即時透過藥物、通波仔或其他手術,拯救病人,「將病人由接近死亡拉返出嚟」,他選擇心臟科,也因為這個專科「內外兼備」,既可如外科手術般通波仔,也可做內科的藥物治療。

然而,部份非急症的心臟科病人,面對通波仔時反會卻步。Michael指,曾遇到長者病人,因為有太多顧慮,遲遲未肯接受通波仔,結果因病情突然轉差而過身。面對充滿疑慮的病人,Michael認為最重要是「將個心放喺病人身上」,簡單如上述開半粒藥抑或開一粒藥,其實都可影響病人整個治療效果,醫生從細微之處亦可獲得病人的信任。

Michael帶醫科生巡房,經常會提醒他們除了看病歷文件,也要留意病人的身體、動作或說話,到底在給醫生甚麼「提示」。例如,不少人求診時會形容自己「個心好痛」,但了解其飲食和生活習慣,配合客觀的檢查結果,例如影像檢查,將調查範圍收窄,才能知道病人所患的是哪一種心臟疾病,甚至有病人最終被確診的是腸胃問題而非心臟。

Michael笑言,整個診症過程猶如偵探遊戲,「好似查案咁,要由常見(疾病)開始推理至罕見」。在Michael眼中,醫科生們除了本身學業成績優異,也相當勤力,他寄語一班準醫生,與病人除了要全面溝通,也要觀察入微,「記住唔係背晒個病歷就夠」。

(新世代醫生系列完)