【飲食籽:故味重嚐】

麥榮記這名號從未曝光。連老闆麥健明亦多次對我說:「我冇諗過你會搵到我哋。因為𠵱家用石磨嘅舖頭越來越少,全港識維修嘅只剩番兩間,從來冇人留意呢個行業。」

外形硬邦邦的石磨,由兩塊內藏坑紋的巨石上下組成。一凹一凸,透過轉動磨合,把黃豆磨研成漿。一上一下,配合得天衣無鏠。久經年月,頑石亦經不起風浪,這便是麥榮記出動之時。每次收到電話,他們便執齊工具,像醫生拖篋出診般,24小時隨時候命,只為了守護一份傳統味道。

「我用石磨唔係為咗懷舊,亦都唔係為咗慳皮,係因為我未搵到完全可以取代佢嘅工具。」珍香園老闆陳子富說。石磨是一間豆品廠的靈魂,由一粒黃豆變成不同的豆產品,諸如豆腐豆醬豆腐花都必須經過石磨做成。石磨不停隆隆轉動,把黃豆一層一層地磨開,香氣便能發揮得淋漓盡致。時代轉變,由昔日的人手推磨換上電動石磨器,再被高速磨逐漸取代,麥榮記仍是默默經營。問老闆麥健明以石磨磨製的豆品有何不同,他竟反問我:「你唔覺得舖頭(豆品店)同街市嘅豆腐差好遠咩?街市係中央處理,大多用高速磨,會產生高溫,破壞纖維同營養,食出來當然冇咁滑啦!」

24小時候命 電話唔敢熄

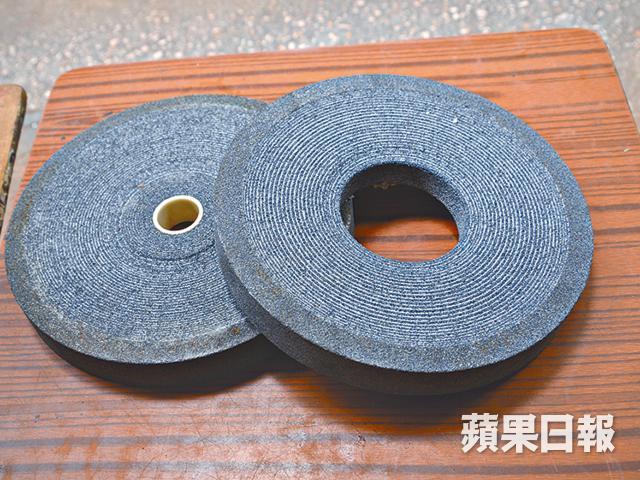

麥榮記是百年老號,至今已傳至第四代,老字號如公和、義和、廖同合等豆品廠都是它的客戶。麥健明和兒子麥文俊外形很相似,兩人身形魁悟,厚實的雙手,有明顯的傷痕印記。這天,隨他們出發往珍香園「應診」,兩人拖着一個細篋,輕裝上陣,「以前係我同帶我入行嘅阿叔拍檔,自從佢退休後,有一段時間係我自己上陣。不過,年紀大,搬石鑿石嘅工夫實在太費勁,咁啱兒子入行,要兩個拍住上先得。」石磨有兩種,分別以連州青及潭州白的石頭製造。前者帶青色,質地較硬身,用來磨米;後者顏色偏白,質地不是太硬,最常用來磨黃豆、醬料。一個石磨視乎大小,成本至少數萬元,由於內地山礦已開採過度,真正石磨現已難尋,而石頭經長時間轉動會磨蝕,定期便要聘請專人維修。「做我哋呢行要24小時候命,有時連電話都唔敢熄。豆品廠通常凌晨先開工,每次石磨一有問題,便要『急call』我哋去整,尤其係以前用內地黃豆,質素參差,成日溝埋啲沙石,最容易整爛個石磨。」珍香園的石磨很巨型,約有一個人的身高,石頭外面刻有紅字「麥榮記造」,已有逾三十年歷史,陳子富笑說:「呢個係我哋第二個石磨啦,當時買便要近六位數字。啱啱買番來有八吋厚,𠵱家磨到只有五吋。」

由於石塊太重,要兩人合力才可將上半部份移走及翻轉。麥爸爸先摸一摸石面,感受其平滑程度,再利用木夾夾緊平頭鎚,沿着外圍不停敲打石面,劃出一條條幼短的痕迹,「石磨主要係用兩塊石頭嘅坑紋碾碎黃豆,如果表面太滑,離心力唔夠,除咗影響出產量外,磨出嚟會起泡,唔夠幼滑,所以通常隔幾個月便要鑿一次。一個石磨經悉心保養,可以比我更長命。」他半開玩笑說。麥文俊則處理上面石磨,他在地上半跪地,右手拿起鎚子,左身拿起尖鎚,沿着已磨蝕的坑紋,一下一下鑿出約半吋深的坑紋,即時粉末橫飛,間中更出現閃爍的紅色火光。我問他們是否有明確分工?麥文俊哈哈大笑說:「老竇有職業病,年紀大唔跪得,鑿深坑紋又要力氣,都係我做吧!」見他每一鑿,動作都很乾脆,看似容易,但我曾試過拿起鎚子,由於鎚子太重,一來影響發力,二來又深怕誤鎚中自己的左手,最後亦未曾成功,「每次鑿都要快而準,有時分心,都試過打中自己隻手,當交學費囉!」聽着金屬敲打叮叮的清脆聲音,望着望着,那一刻我竟有莫名的感動。

行業式微 只餘最後兩間

只是,今天石磨行業再不見舊時風光,他們出動的次數也越來越少……翻開麥榮記仍保存完好的1962年賬簿,見到客人有公和、張榮記、佛香齋等,各行各業都有,「我爸爸係呢年過身,所以印象特別深刻。我十二三歲入行,就揹起成頭家,最高峯和阿叔一日走十三場,破晒紀錄!」六七十年代,是石磨業最風光的日子。除了麥榮記,還有大金、港龍、朱炎記、友誠等,以賣石磨及維修石磨為主,「以前每間食肆都有石磨,好似粥舖要用嚟磨米、酒樓、粉麵廠,潮州巷最多用石磨做茶粿,連醬料舖、藥材舖都有,每到農曆新年最忙。」麥爸爸說。桃花依舊,人面全非。石磨被高速磨漸漸取代,原因是其轉速比電動石磨快至少一倍,加上所用的鋼沙磨成本不過數千元,成本平,出產量多。石磨舖結束一間是一間,全行只餘下麥榮記及陸韶兩間,「六十年代,幫公和整一次九蚊,𠵱家整一次要千二蚊。𠵱家用石磨主要係豆品廠,還有兩三間粉麵廠,十隻手指都數得晒,單靠做石磨,搵唔到兩餐吖!」麥榮記現以加工及售賣高速磨為主,既然行業式微,今年只有三十歲的麥文俊,為何仍選擇入行?「始終係家族生意,我哋唔做,便冇人再識做了,總會可惜吧!」

汰舊換新,在節奏急促的城市中,彷彿是個永恒不變的真理。石磨逐漸從生活中淡出,被遺忘在回憶的角落。

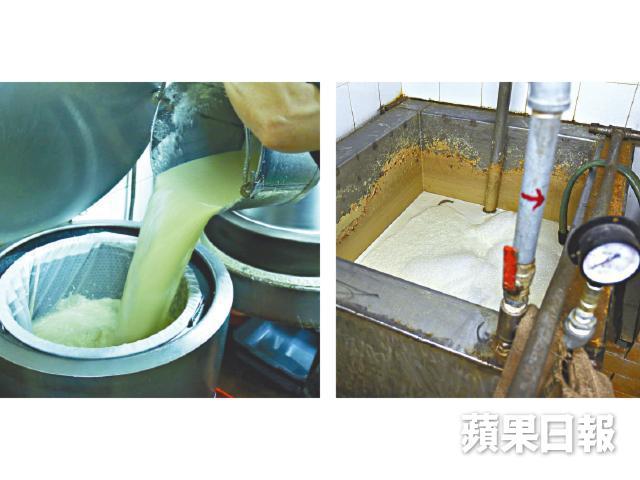

豆漿好飲 全因份量平衡

珍香園已有逾半世紀歷史。每日以石磨做豆腐、豆花、豆漿等,分兩輪生產,凌晨四時已經開始運作。店用上加拿大黃豆,先浸四至五小時,經石磨磨成漿,然後將一桶桶剛磨好的豆漿倒入離心機,分隔渣與漿。每次老闆陳子富都會細心觀察經分隔的豆渣,採訪當天,發現豆渣的顆粒依然粗糙,即着緊地對師傅說:「豆渣太粗,唔合格呀!這樣磨出嚟唔夠滑。」說罷,便以士巴拿調校石層之間的闊度,令豆渣的顆粒變得更滑溜。隔好渣的豆漿,被送到大鍋煮滾,「豆漿唔係一味落多啲豆就好飲,太多會澀,太少冇味,最緊要平衡,我們對材料份量全部有明確指引,有規有矩。」不過,由於工夫繁多,現在每天只賣十至十五板豆腐,賣完即止。

珍香園

西灣河成安街12號地下

記者:何嘉茵

攝影:鄧鴻欣、陳永威

編輯:黃子卓

美術:黃創泰