【專題籽:一樓一故】

據《壹週刊》上周報道,按所得密件顯示,政府正研究在馬鞍山郊野公園邊界的綠化地帶,共八幅地皮上起樓,其中一幅包括當年馬鞍山礦工居住的信義新村。如果落實發展計劃,信義新村有機會滅村。

馬鞍山,曾是一片滄海桑田,八十年代發展新市鎮後,昔日的沙灘已被高樓大廈取替。在馬鞍山繞道以南的綠化地帶,除了有從六十年代才興建的信義新村,在山頂還有五十年代開始聚居礦工的馬鞍山村。裘渝珠與廖鳳嬌均是馬鞍山村的過客,前者於六十年代初的馬鞍山村信義學校執教兩年,後者隨改嫁礦工的母親上山,在就讀村校遇上裘老師。兩師生逾廿年沒見面,偶然相遇兩人淚流滿面,現在裘渝珠跟廖鳳嬌學畫畫,延續師生情。

六月初,我跟隨裘渝珠及廖鳳嬌乘坐「綠的」,從馬鞍山鐵路站去馬鞍山村,經過耀安邨時,裘渝珠問廖鳳嬌:「這裏是否碼頭附近?」廖鳳嬌回答是。八十年代前,只可經水路到達馬鞍山,當年如何來回家中與馬鞍山,裘渝珠仍記憶猶新,「家住牛池灣,走到斧山道巴士站需逾15分鐘,再花半小時乘巴士到佐敦道總站,然後轉巴士到大埔公路何東樓碼頭,等候一艘每半小時一班的機動電船,拋浪半小時才到馬鞍山碼頭。人已經昏頭昏腦,一輛屬於礦場,但特別接載山上教職員的吉普車駛至,再花十多廿分鐘到山頂,最後還要經過溪澗,走一段斜路才到學校。」除一周五天留宿學校宿舍外,裘渝珠每個星期六、日就是按同一路線來回家與學校,每程各花上數小時。

裘渝珠千里迢迢到馬鞍山村山頂的信義學校擔任老師,原因是她為家中孻女,渴望擺脫父母的過份呵護,在葛量洪教育學院畢業後,「自找苦吃」請纓任教村校,抵馬鞍山村後,從生活到教學均是苦盡甘來,在家十指不沾陽春水,在山上卻學會煮飯洗衣。

村校結緣 憶溪澗洗衫軼事

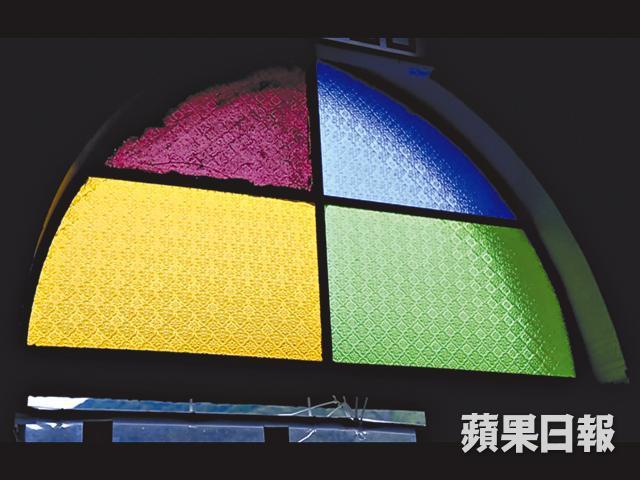

我們抵達馬鞍山村,經過一條溪澗,廖鳳嬌指着溪澗說:「裘老師初抵馬鞍山村時,我帶她到上面的溪澗洗衫。」裘渝珠笑說:「當年在家甚麼家務也不用做,第一次拿香皂到溪邊洗衫,她們好奇問我為甚麼不帶勞工皂。」那時馬鞍山是偏僻之地,居住的大部份為勞苦階層的礦工及其家屬,山上設備有限,裘渝珠住的宿舍就是一間在學校附近的簡陋小石屋,她走進現在是活動室的昔日宿舍,「以前進入大門後,兩邊各有一間房,中間是共用的廳,中間放有一張四方枱。從前,我的房內只有一張床及小桌子,現在整座石屋打通了,彷彿感覺開揚很多,以前我覺得房間很小的。」六個年級的學生只得四個課室,要進行複式教學。因為學校沒有音樂室,要到旁邊教堂的聖壇使用小風琴,並在禮拜堂上音樂課,加上不習慣環境,裘渝珠曾為此落淚。

1961年,21歲的裘渝珠為求自我鍛煉只得頂硬上,10歲的廖鳳嬌正過着了無牽掛的童年。約五、六歲時,廖鳳嬌隨改嫁礦工的母親,帶着妹妹到馬鞍山村,讀過幼稚園後升上小學,「我在這裏住過兩間屋,第一間是跟其他男礦工一起住,我們一家人有一間房,母親負責為十多名礦工煮大鑊飯。至小妹妹出世後,父親在附近自己搭一間屋,看見他在屋底四方各挖坑,再落木樁,然後是混凝土及石仔,建高至一尺後再用鐵線、禾稈混合黃泥,最後上灰泥做外牆,屋頂則鋪上防水的瀝青膠布。」可是每逢夏季,屋頂都經不起強風大雨,每次打風都被揭起。

即使山上生活艱辛,作為小學生的廖鳳嬌也樂得「天跌落嚟當被冚」,只擔心沒時間玩樂,「放學回家做好功課,就往山上跑,跟男孩去捉魚仔,每次我捉不到一撒嬌,他們就送一條魚給我。」每天五、六時就吃晚飯,所有鄰居均認識,有一次繼父在家門前捉到一隻逾半米長的山貓,媽媽馬上到市集買來老雞及豬肉,跟附近鄰居一起進行「大龍鳳宴」。廖鳳嬌非常感謝現已九十多歲的母親,帶她到這個既純樸又環境幽美的馬鞍山村居住,「給我一個非常開心的童年。」升讀五年級時,繼父因礦沙入眼至全盲,其後全家離開馬鞍山村遷到葵涌生活。

廖鳳嬌在小學三年級遇上裘老師,走到現已改裝為營地宿舍的三及五年級課室,廖鳳嬌說自己個子小,坐在前排第一個位,裘渝珠記得當年初到學校,對既精乖醒目又是班長的廖鳳嬌印象深刻。不過,這兩師生分別離開馬鞍山村後,漸失去聯絡,再次相遇時,是由學生廖鳳嬌發現裘老師的。九十年代初,那時廖鳳嬌開始學國畫,裘渝珠已跟隨嶺南畫派大師之一楊善深學畫多年,兩人經常各自到畫展參觀。事隔多年,廖鳳嬌仍掩不住驚喜萬分的喜悅向老師說:「在大會堂高座七樓,我聽見你的聲音,走到面前問,你是否姓裘?曾在馬鞍山教書?你說是。」她倆抱頭痛哭恍如隔世的場面,把在場朋友也嚇壞。

畫展重遇 畫畫再續未了緣

不過,首次相遇後,兩人又各自為生活奔波。數年前,她倆又在畫展上相遇,兩人均年過半百,更珍惜相見的日子。廖鳳嬌在書畫界略有名氣,並自立畫室,裘渝珠看見廖鳳嬌以水筆速寫既輕便又快捷,所以跟廖鳳嬌學習速寫。去年底,廖鳳嬌帶一班學生到馬鞍山村速寫,並會在今年九月底,於文化中心舉行畫展,展出學生作品,裘渝珠也是其中一分子,在採訪時,她也趁機即席速寫。回顧兩人之師生情,坐在長滿荒草小操場的裘渝珠說:「我在這裏只教了兩年書,但我們的師生之情,卻維繫了數十年。雖然失散多年,但是一見面就是老朋友。」亦師亦友的兩人看着舊照片,懷緬數十年前的人和事。

礦場遺蹟申歷史建築

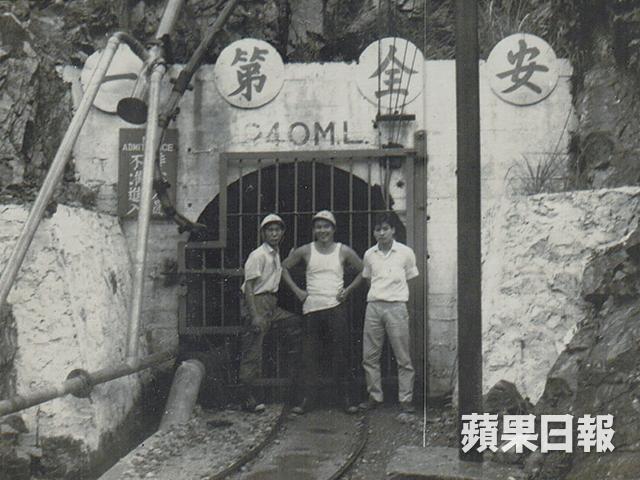

二十世紀初,馬鞍山只有原居民和漁民居住,1905年後,多間公司在馬鞍山勘探鐵礦,但全部不成功,至日治時期,日軍才在馬鞍山開礦。1949年,大公洋行接辦礦場,馬鞍山發生巨大變化,在岸邊興建碼頭、辦公室、宿舍及學校等,隨着礦場發展,在半山及山頂亦有辦公室及其他生活設施。五、六十年代,曾有六千名礦工,連同家眷合共逾萬人,在荒涼的馬鞍山礦村生活。當時馬鞍山與外界的聯繫只得水路,政府也沒有在該區提供任何設施,一切基礎設施如水、電、治安及康樂活動均由大公洋行提供。至於日常生活及教育所需,就是靠在五十年代初活躍於馬鞍山的宗教團體基督教信義會及天主教方濟會協助,在傳道外,還開辦學校及發放衣服、食物和書簿文具等救濟品。

礦場在1976年結業,礦工家庭陸續遷走,兩間教會在山頂的教堂與學校,相繼在七十年代末與八十年代初結束服務。1979年,政府將馬鞍山納入「沙田新市鎮發展計劃」,才興建接駁至馬鞍山的道路,沿岸一帶亦進行大規模填海,筆直的海濱長廊取代了天然彎曲的沙灘。雖然馬鞍山沿岸在三十多年間發生巨變,但是山頂區仍停留在七十年代模樣,除了部份房屋在山泥傾斜後拆掉,礦工遷出或百年歸老後,房屋被荒廢,整體面貌沒有很大變化。馬鞍山礦場是至今香港保存得最好及大型的工業遺產,110ML及240ML礦洞外牆、選礦廠、信義會恩光堂及天主堂已申請納入歷史建築,正待古物諮詢委員會審批。

記者:黃碧珊

攝影:楊錦文、鄧鴻欣

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌