這專欄轉眼寫了快一年。

去年某天,同事發來訊息,告知《蘋果》想邀請明哥和我寫專欄。一向不喜歡寫作的明仔一下就婉拒了,我倒是心大心細。文字表達一直只是興趣不算強項,偶而在自己的臉書部落格寫寫感想,抒發情感是沒問題,但說到為報紙寫文章,那又是另一回事。在人家公開的地盤,目標觀眾已不單是喜歡你的粉絲,到底寫些甚麼題材才對?況且網民向來冇情講,稍一不慎說錯了甚麼顯露了愚昧,休想活着走出來。

思前想後一個禮拜,結果還是決定接受這個挑戰。

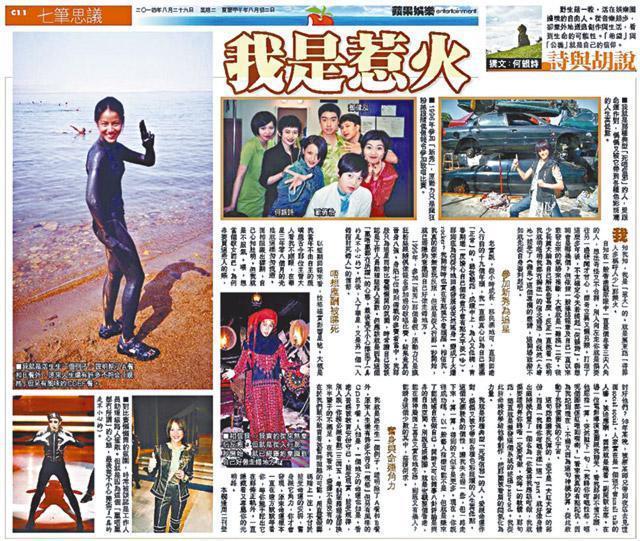

我是個慢熱的人,說話技巧也不夠靈活,是那種要靠一邊說一邊想才能弄清思路的人。面對傳媒從來都容易緊張,經歷多年訓練,選字也傾向謹慎,故此深知於媒體上讓大家看到的我,絕對不是最全面的(甚至是一個被過濾了的)那個我。惟有用文字,而且是大篇幅的文字,才能把我許多想法細細整理好,用自己的語言向大家道出。有了這個更公眾的平台,我所想所聞,將會傳達至更廣大的群眾。雖然還不肯定自己能力能否應付,但我決定把握此機會。

逢周六就頭痛

說實在,每個禮拜一篇文,絕對不容易。剛剛開始的時候,超級緊張,第一篇文想了一個多禮拜,改來改去,連題目都刪走重寫好幾次,生怕被恥笑或被挑剔。然後,自從生活中多了此功課後,每到禮拜六,就會開始頭痛,這個禮拜寫甚麼好呢?不能太雞毛蒜皮,以免言之無物;亦不能太個人,怕惹不起讀者共鳴。

從開始的戰戰兢兢,到後來寫着寫着,發現跟自己有相同理念的人還不少,有時候出了一篇文,還有些久未聯絡的朋友發訊息來分享感想。藉着自己的文字跟大眾中的某些人接上了,算是新發現的另一種創作平台。那時本來的約定,只是八百字,寫三個月;結果寫了第一篇,把標點符號計漏了,誤寫成一千五百字,編輯竟然又喜歡,乾脆把我的專欄變成半版,固定的,還說不如寫到我不想寫為止。

我還是有自知之明的,絕對不會認為自己算是一位「作家」,倒覺得自己比較像一個「生活記錄員」。作家能把各種天馬行空幻化成故事,我沒有這個功能。我的能力只限於用第一身感受世界和環境,然後再透過自己的經歷和起跌去反思各種問題。我把文章當作我官能的筆記,直腸直肚地寫出我心中所想。

所謂「write about what you know」, 就是把自己看見的,感受到的,化作真實誠懇的文字,將時間和感覺記錄在句子和句子之間。然後希望自己的觀察,能為別些同僚增添對生活稍微不一樣的角度。

直寫心中所想

這專欄開始時,是去年八月,社會氣氛不算風平浪靜,但那歷史性巨浪還沒翻起。記得九月二十二號那個禮拜,我還寫了一篇叫《我的簡約生活(上)》的文,當時怎麼也沒想到,過不了幾天,我們熟悉的街道上,竟然出現那個如斯震撼的畫面。香港年輕人道路從此改寫,我的方向也從此出現重大轉變,生活從此不簡約。

現在,決定將這些文字結集成書,永恒地記錄在文本上,書名為《就這樣認識了》。

翻看着快一年的文字和感想,才明白,接下這個任務,最終做到的,竟是讓我能規律地將我每周看見的清楚記下。這些文字記錄,剛好出現在香港,還有我本人,轉變最大的一年。不管是緣份是巧合,總算是承載着這一個轉折點上,從我眼中所看見,從我身體切實感受到的,這個地方在這一年濃縮起來的喜怒哀樂。

或許,所有的衝擊都是一個契機,讓我們重新發現自己,重新接上我們的根。這書,就像是我跟這個家重新接上後的一份見面禮。

Nice to finally meet you all,我的名字是何韻詩。

【詩與胡說】

撰文:何韻詩

野生菇一粒,活在娛樂圈邊境的自由人。

從音樂起步,卻意外地透過創作與生活,看到生命的可能性。

「希望」與「公義」就是自己的信仰。

fb連接 http://www.facebook.com/hocchocc

本欄逢周二刊登