【專題籽:一樓一故】

半山的猶太教莉亞堂保安非常嚴密,想即興參觀,對不起,保安會遞張申請表給你,需另擇吉日再訪。獲准進入莉亞堂採訪後,職員先核對記者身份證上英文名字;進入時,保安除了核對身份證,還要檢查隨身物品,最後更要通過金屬探測門。居港廿年、創辦香港猶太電影節的猶太人Howard Elias說,所有保安措施對於猶太人來說已習以為常,亦只有這樣他們才有安全感。這次由Howard帶領,為我們揭開莉亞堂神秘的面紗。

猶太人可算是世上最坎坷的民族,古時被埃及人欺凌,要跟摩西走出紅海;在羅馬帝國時,被東征的十字軍踐踏蹂躪;近代的第二次世界大戰,又被希特拉大屠殺。除了在以色列,猶太人在世界任何地方都是少數族群,不過數千年來,即使民族長期處於流浪散居的狀態,他們仍能堅守民族信仰。由於他們經常被其他族群欺凌,自我保護意識極強。對於莉亞堂密不透風的保安,Howard說:「除了在北京不用身份核對檢查,所有我到過的猶太會堂,都必須經過保安檢查才可進入。」而他也不清楚為何北京的猶太會堂可以例外。莉亞堂屬於教義最嚴謹的正統派,多重保安另一目的是保持會堂聖潔,記者在進入會堂前,也多次被提醒不可攜帶任何食物及清水以外的飲品。

手抄羊皮紙經卷 藏聖殿木門後

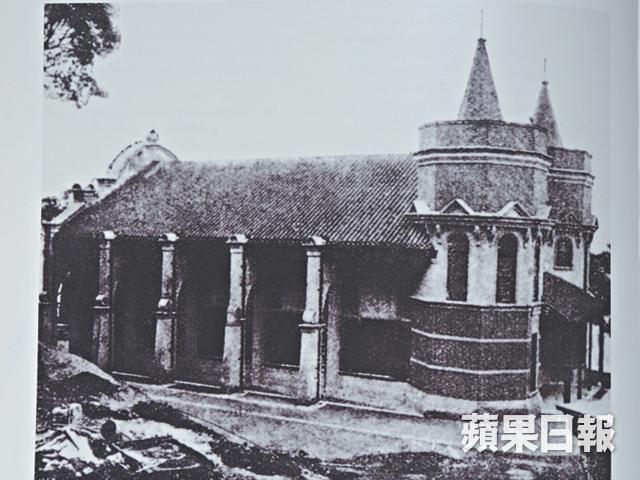

會堂不僅是猶太人集體禱告的地方,也是各猶太人生活的重要聚腳點,所以早在二十世紀初,當年還沒有很多猶太人在港居住時,於香港經商的沙宣家族(Sassoon family),出資聘請於一八七四年創立的Leigh and Orange建築事務所,建造樓高兩層、採古典主義的比例及對稱、典型猶太會堂建築風格的莉亞堂。參考Leigh and Orange負責設計的香港早期建築物,如終審法院大樓、香港大學本部大樓、藝穗會及聖安德烈堂等,多以紅磚為外牆,但是莉亞堂卻是批盪外牆。Howard雖然在一九九五年才從加拿大多倫多來港居住,但對莉亞堂的歷史瞭如指掌,翻着關於莉亞堂的書,「你看,在黑白相片中,它是磚外牆,後來可能建築物受損,修補時在紅磚外加上批盪。」一九九七年底,莉亞堂當年已經建成逾九十年,香港猶太社群集資三千多萬元進行大型重修,拆除加建位置,把地磚、梯級和門窗回復原貌,「在重修時,專業的復修工程人員讓那些埋在批盪底的紅磚短暫地重見天日。」

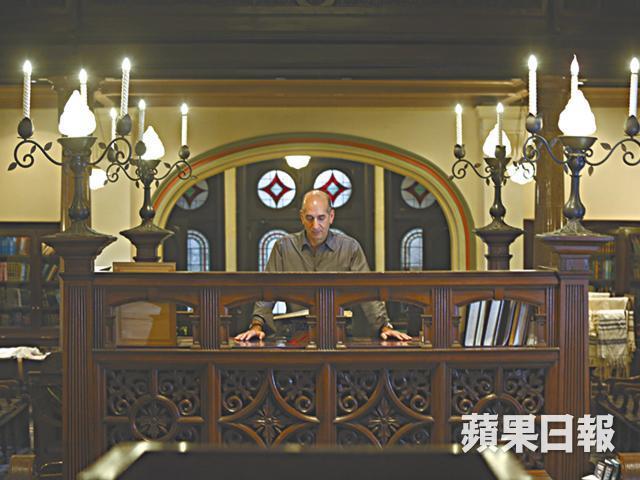

當我看畢莉亞堂的歷史,Howard帶領我從大門右邊的圖書室,走到左邊的木樓梯步上一樓,「這層我很少踏足,因為這是女性使用層,我們男性是在下層進行禱告儀式的。」我們沿木樓梯回到地下,發現上層是新式電影座椅,下層為木椅,「木椅從會堂建成以來,一直沿用至今。一九九五年時,是用木板做椅背,不過在重修時,為它們重新織上藤椅背及座位。」Howard邊行邊跟我說,黑白雲石地磚是多年不變,最大變化的是將吊風扇及騎樓冷氣機拆除,換上隱蔽的分體式冷氣。經過放在中央的祭台與兩旁共約百多個座位的木椅,步上雲石階級,到達最神聖的聖殿大門,前方掛有一盞銀色長明燈,「因為要面向耶路撒冷聖殿山禱告,所以各地方的會堂聖殿方向也有不同,香港是朝向西方。」拉開布簾再推開巨大的木門,多座銀光閃閃套蓋、內裏藏着手抄的羊皮紙經卷就在眼前。

聖殿盡處高牆上 希伯來文十誡

將木門關上,Howard走到聖殿平台回望聖殿,他想起自己從一九七五年已經對莉亞堂着迷,「當年,哥哥是背包客,到東南亞地區旅行,曾到過莉亞堂,回家跟我說這裏很美麗。」八十年代初,大學畢業的Howard到香港旅行,為的是一睹莉亞堂風采,渴望在香港找一份工作,至九十年代中,他夢想成真。一九九五年受聘於當時稱為New T&T的香港電訊公司,「當時公司剛成立,我是公司第一個培訓經理。」其實,他來香港工作前,一九九二年先在台灣打工,在飛往台灣前,先到香港朝聖,「一九九二年三月,會堂的大門一開,最吸引我的是會堂盡處的希伯來文十誡與聖殿,當我被會堂的宏偉與莊嚴所攝住時,有一位高大的白髮男士從前排走到會堂大門,先自我介紹,跟着問我的名字及來自何處。當我回答完畢,他就轉身跟會堂裏約廿多人說:『各位,這是從多倫多來的Howard Elias。』他這樣說讓我有家的感覺。」那位男士叫Eric Beare,因為他的親切感,Howard幾年後正式登陸香港時,每個周五與周六,也會到會堂跟Eric見面,並積極參加會堂活動。可惜Eric去年一月離世,終年八十五歲,「我永遠懷念他。」紅着眼的Howard說。

話至此時,已差不多六時,是晚禱時間,Howard跟我說我可以留在會堂觀看晚禱,但不可進行拍攝。看見他們虔誠地禱告,彷彿任何事情也不能打擾他們與神說話,我也靜悄悄地離開了。

為紀念母親 沙宣家族建莉亞堂

沙宣(Sassoon)家族是全球擁有伊拉克猶太人血統最富有的家族之一,Sassoon Ben Salih(1750-1830)是巴格達首席財政官,他的兒子David Sassoon受到反猶太教的新任行政長官迫害,一八三二年舉家遷到印度孟買,並成立國際貿易洋行,家族再擴散至東南亞、中國、英國及世界各地。沙宣家族是虔誠的猶太教徒,所以在每處均建造猶太會堂。

根據紀錄,一九○一年在香港的猶太人共一百六十五名,那時庇理羅士與香港猶太社群,為堅尼地道購地建猶太會堂出現爭議,David Sassoon的孫兒Sir Jacob Sassoon及在香港拓展業務的兄弟,同年捐出半山羅便臣道70號的土地,並出資約二萬六千元英鎊興建會堂。為紀念母親Leah Elias Sassoon,將會堂命名為Ohel Leah Synagogue(猶太教莉亞堂)。它不僅是香港首間猶太會堂,更是亞洲具百年歷史的猶太會堂。一九○四至一九○七年,猶太裔的時任港督彌敦擔任會堂的榮譽會長。

鴉片與香港猶太人的關係

香港猶太人的歷史跟鴉片有莫大關係,十九世紀初,英國人向中國進口鴉片獲利,首批來港的猶太人就是來自伊拉克的猶太鴉片商人。鴉片戰爭後,香港成為英國殖民地,他們就成為香港首批猶太移民。香港開埠初期,在印度經商的猶太人沙宣家族、嘉道理家族等在香港發展。

根據統計,一八七二年在香港的猶太人約有四十位。雖然在香港開埠之初,居港猶太人數量不多,但他們卻十分團結,也很重視猶太教的文化和信仰生活。建於一八五五年、座落跑馬地山光道的香港猶太墳場就是歷史見證,一八五七年,香港猶太社群The Hong Kong Jewish Community成立。

部份圖片來自《The Ohel Leah Synagogue, Hong Kong: Its history and conservation》

記者:黃碧珊

攝影:梁志永

編輯:黃子卓

美術:黃創泰