【飲食籽:清恬淡食】

近年農業界熱話之一,非魚菜共生莫屬。但甚麼是魚菜共生?跟水耕有分別嗎?魚菜共生只用水種不能用泥土嗎?它環保嗎?可視為有機農業的一種嗎?最重要是用這方法養的魚、種的菜好不好吃?又健不健康?

國立台灣海洋大學講座教授李健全博士說:「魚菜共生的意義不應只局限在魚和菜的生產,更重要是這系統體現大自然和諧的水及能量循環,以省水、節能、低碳足迹、在地生產及消費,塑造都會中的可食風景。」

在香港,也有兩個半途出家做農夫的城市人,他們擁有共同信念卻又南轅北轍的思想,同以魚菜共生為自己的未來打拼,肯定的是,他們希望創造的都是再不受毒菜困擾、自給自足的美好生活。

說是一場無毒革命,因為我們飽受毒菜困擾,三五七時,農藥超標,菜心之後到通菜,菠菜之後,可能還有很多。只是,我們都無能為力,農地要變高樓,地產霸權、新界鄉親寧願囤積土地,也不願意讓出一分地來種一棵有機菜。於是,政府順水推舟支持發展水耕菜,工廠裏種出大地,水成就靚菜,卻沒多少平凡師奶知道水耕其實也可能逃脫不了化肥。水耕跟健康,不一定拉得上關係。無毒革命,有人堅持在土壤上爭取,也有人害怕泥土終有一天不能為農作物服務,於是,還是選擇活化工廈,以另一種方式做城市農夫。

豐營泥土不能被取代

很多人(包括我自己)第一次接觸魚菜共生,都會以為就是等於水耕菜,兩者不同之處是水耕完全靠水來種植,但魚菜共生並非必然。像川上農莊實行的魚菜共生,一樣可以以土壤來種植農作物。兩者最大的分別,是水耕的出現很單純只為減少對地的依賴,而魚菜共生則主要是追求可持續生產的生態農業,核心價值不盡相同,而且水耕必須依靠注入額外的營養料,而這些營養料很大機會是化學物質,與健康完全不能掛上等號。最重要,泥的營養,不容易被取代。

川上農莊的負責人杜日文(阿杜)開始魚菜共生,原本是基於台灣現時十分流行的樸門農業(Permaculture),即永續方式經營農業。為了完全實踐這永續的農業模式,所以阿杜的農場才開始養魚,希望令農場生物更加多元化。有了魚就想到魚菜共生,而日子下來,他甚至再走前一步,將魚菜共生提升至更高的層次──蟲魚菜共生。所謂蟲魚菜共生,有點像桑基魚塘(見另稿)的模式,阿杜將收集回來的廚餘變成黑水虻的糧食,養至成蟲的黑水虻就會成為農場魚塘裏淡水魚的魚糧,而魚的排泄物則經過特製的過濾器,轉化成微生物,再成為灌溉農作物的天然營養水,當然,蟲魚菜還是處於試驗階段,成功與否也是未知之數,但初衷就是為了自給自足,希望完全不需要外購所謂有機肥料。

只是,阿杜的農場設有以水種植的魚菜共生系統,為甚麼仍堅找泥土種植?「我相信只有泥土才有足夠的養份。」對阿杜而言,魚菜共生就算更成熟,也不過是一個養魚系統,是最有效的方式幫池塘的水做過濾,如果說綠芝園以魚來成就一口清甜的菜,那在川上農莊則相反,以菜來成就肥美的魚,因為魚是這兒收入的主要來源。更重要,在研究過程中,阿杜發現用水種的菜,總會因為缺乏某種養份而出現小問題,例如沒有了鐵,葉子變黃。即是魚的排泄物提供了養份,但養份是否完整,阿杜不能完全掌握,所以明知加甚麼便能解決缺鐵、缺礦物質的問題,他偏偏不想做,因為加了額外的,就是破壞原有的生態。所以,他認為好吃的健康的菜,暫時還不能以水完全代替泥土,魚菜共生系統以水種出來的菜,暫時止於觀賞好了。

光合作用 紅藍燈最有效

走進觀塘的舊式工廠大廈,看門面,又怎可能聯想到紅紅藍藍的燈光,都是為了成就場內農作物的光合作用而設計的呢?綠芝園是香港最早也是唯一一間設置在工廈裏的魚菜共生植物工場。我由一開始對魚菜共生的抗拒,到接觸以後卻有所改觀,因為親身吃過一口,那以魚糞滋潤的菜,很甜很脆。負責人譚嗣籇Gordon說:「我們試了不同的方法,例如養不同的魚,試不同的燈光,反反覆覆三年才種到這味道。」對他和拍檔而言,魚菜共生為的是種出健康無化肥無農藥的好菜,菜的味道和健康無害從來是他們的首要考慮因素。

他們千挑萬選下,選了用白鰂魚,因為也只有白鰂魚肯吃素,但它們普遍偏瘦,所以偶爾也會吃蝦仔。魚的排泄物會缺乏鐵質和鈣質,他們就用上火山石、生化環(陶瓷磚)、蠔殼等補充,以天然方法補充水的營養。

然後,他們從光合作用入手,「光合作用決定了菜的體積和部份味道,所以我們不斷從燈光入手。」Gordon解釋綠色菜葉抗拒綠燈,紅藍色則是最愛,多紅藍光,菜會特別大特別甜,所以工場如的士高,紅紅紫紫藍藍,看得久會令人暈眩。以為為了加速菜的生長,他們會開足二十四小時燈光,冷不防一句:「菜都要瞓覺,否則發揮不了最佳光合作用。」於是,十二小時熄燈,十二小時開燈,盡量跟隨大自然的作息時間。

工廠內人做陽光,也涉及碳排放,耗費資源就彷彿跟環保打對台,「我們用LED燈,比普通光管節省70%電量。」而他們亦積極發展再生能源,希望將餘下的三成耗電量盡量減少至零。事實上,本地種植減少了運輸成本,也是最好的減碳方式。

綠芝園

觀塘勵業街5號振業大廈11樓B室

封閉式健康循環

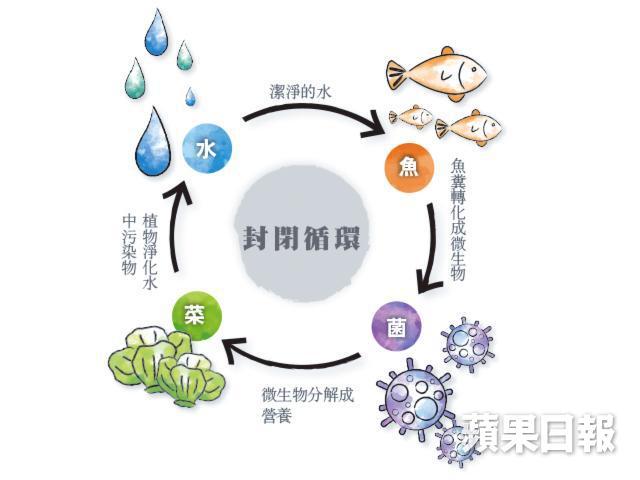

魚菜共生(aquaponics)主要構成元素是魚、植物及微生物等,是一套結合水產養殖和水耕栽培的共生循環。水槽內的魚排泄物會轉化成阿摩尼亞(NH3),之後會在用以固定植物的海綿產生微生物,微生物會將NH3分解成亞硝酸鹽,之後亞硝酸鹽會轉化硝酸鹽,即植物長大的主要營養,簡單而言,魚菜共生就是將魚的排泄物轉化成微生物,從而產生植物所需的營養,而植物則能淨化水中的污染物,減少養殖用水置換量,令魚兒有健康生長的環境,這個互惠互利的循環系統中,不會使用化學肥料,相對單純的水耕種植來得安全及健康。

魚菜共生的好處

.

不需要使用泥土,可避免泥土中有機會存在的有害物質或細菌。

.

可以實行垂直農場概念,節省空間,即向高發展,以綠芝園為例,11呎樓底可種植9層的農作物,每層不足100毫米,非常慳位。

.

生長周期比土壤種植快約10天。

.

如室內種植則不需受天災及蟲害影響,而且一年365天都有足夠的「陽光」(燈光)。

.

不受環境影響,達至自給自足。

.

節約用水,因為水源可循環再用,只需使用傳統農耕法5%-10%的用水量。

.

提供糧食供給率,甚至有機會緩解糧食危機。

.

為城市降溫,特別是在大廈天台落實社區魚菜共生,便能增加鬧市中的綠色覆蓋率,降低城市的溫室效應。

無土壤 多數非有機

在大部份的國家,所謂有機耕種,定義上都是在土壤種植,基本上如果沒有了泥土,已不可定義為有機。不過,二○一三年美國芝加哥室內垂直農場、同樣以魚菜共生為概念的FarmedHere成功獲得美國農業部發出的首個有機驗證USDA。

聽似現代概念 實則歷史悠久

魚菜共生聽似很現代的一個農業概念,卻至少有三千年歷史了。最早可追溯至阿茲特克印第安人(現今墨西哥境內的阿茲特克人)發展的浮園耕作法,即將浮筏置放在湖泊上進行各種蔬果種植,這絕對是當代魚菜共生系統的雛型。

東方亦很早有魚菜共生的概念,以水稻田為例,古時的人已經懂得在水田中種植稻米的同時,在水中養殖魚隻如泥鰍、沼澤鰻魚、鯽魚、鯉魚等,達成兩個不同物種生存互惠的系統。

唐朝時開始,浙江青田區已有所謂的稻魚共生系統,即農民引溪水灌溉農田,魚苗自然地在稻田裏生長,魚吃農民的肥料,也吃雜草昆蟲,覓食過程又會翻土,糞便甚至意外成了天然肥料,順其自然地產生了魚菜共生的模式。

明末清初,華南地區就有桑基魚塘的出現,即在低窪區掘成水塘養魚,塘邊四周種桑葚,桑葉餵蠶,蠶的排泄物餵魚,魚塘的塘泥做桑樹肥料,這不就是魚菜共生的生態嗎?

記者:李莉

攝影:劉永發

編輯:黃子卓

美術:吳子豪