【飲食籽:搵食地圖】

廟街,有太多傳說。

這裏五光十色,昔日有擺檔賣藝的江湖人士、古裝片才有的神雀占卜、時而五音不全時而繞樑三日的歌聲,還有街頭小食的香氣及叫賣聲,充滿了市井草根的氣息。這個龍蛇混雜的「平民夜總會」,作風不拘一格,展現出最地道的生命力。

如今,有人卻說它已今非昔比。

在燈影下穿越似曾相識的街邊攤檔,始發覺它不再如《新不了情》般熱鬧,再也找不到《天若有情》中華Dee般的傳奇。可是那些年的光怪陸離,注定它是一個傳奇,無可取替。

十個街坊有九個會說:「以前廟街一到周末便很旺,人逼人像行花市般,寸步難行。」自小在廟街長大、宏興美食館的老闆阮亮光也說:「以前不像現在有這麼多娛樂,夏天尤愛到榕樹頭乘涼。廟街有很多地攤,價錢平,像一條度身訂做的西褲才廿多元,花數元便可以由街頭掃到尾,包你食到飽,又有魔術表演、講古佬,幾個鐘也不會悶。」然而,歌舞昇平背後卻是五湖四海大熔爐,「黃賭毒」樣樣齊。「以前有很多古惑仔,不時會爭地盤,好像拍戲般,拿起水喉通、木棍、玻璃樽打打殺殺。每逢新年有人送桔、派財神、𢭃利是,間中道友來幫襯,『趴』着睡覺,已見慣不怪。」

逐漸褪色 風光不再

自從一九八九年文明里發生打死警察事件,廟街便被嚴加規管,街頭擺賣的木頭車被掃蕩,暴力事件自此鮮有發生,也變得不一樣了。十六歲在廟街擺檔、現為廟街販商商會主席的陳錦榮說,「六十年代以本地客為主,很多新界人及離島人會專程來買日用品。七十年代,越戰期間,很多美軍上岸幫襯,以前廟街是出名的紅燈區,有錢的會到灣仔,沒錢便來這裏。八十年代多了日本及南韓遊客,最好賣的是電子產品及工藝品。九十年代,以國產貨為主,價錢平,吸引大量東南亞及台灣遊客。現在大部份是內地自由行旅客,生意難做,對比有冷氣、名店林立的大商場,吸引力明顯較低,已沒有以前般熱鬧。」雖然,它無復「平民夜總會」的昔日風光,但仍找到行將消失的庶民恩物。

小販入舖名物誕生

廟街有兩大代表食物,一是煲仔飯,二是蠔餅。基本上,每間小菜館都有提供,戰線集中在廟街街頭。談到煲仔飯的源起,廟街販商商會主席陳錦榮回憶道:「七十年代,廟街還未流行煲仔飯。那時街邊有很多小販售賣蒸餸,兩元一碟排骨、幾毫子一碟蒸飯。後來市政局杜絕街頭熟食,小販入舖後,成本大增便轉賣煲仔飯,有特色之餘,又可提高價格,最早是由四季(煲仔飯)賣起。」至於蠔餅,油麻地原是避風塘,那時廟街有很多艇家,把賣剩的海鮮讓給熟食檔,像蜆、蠔仔及東風螺等,稍為加工便成了富有風味的菜式。

宏興美食館

廟街10號

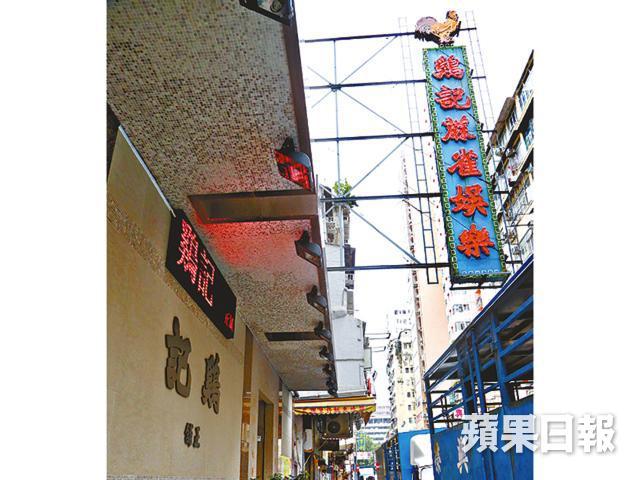

一雞一鵝植根百年

廟街有「一雞一鵝」,植根已近百年。雞記原是一間士多,後靠出租麻雀賺錢,是全港首間持有牌照的麻雀館。鵝記則是賣喳咋的木頭車檔,常在雞記門口擺賣,由阿爺一輩於澳門做起,再傳至第三代的盧文,輾轉入舖。它的喳咋有紅豆、綠豆、紅腰豆、木薯、黃薯及西米,然後倒入椰漿,跟平日吃的不同,還會加花奶,煮得很稠,是澳門傳統的做法。

其實雞記還有很多故事,八十年代,每逢農曆新年都會派利是予整條街,喜氣洋洋。又說,在農曆七月十四日鬼節,雞記燒的金銀衣紙是全街最大堆的,差不多到尾聲時,便會往外擲出無數硬幣,吸引不少人圍觀執拾。如今,雞記的「公雞」招牌仍耀眼,門口已換上簡體字的歡迎字句,以內地自由行客人為主。

鵝記喳咋

廟街22號

街頭煮咖哩 街尾飄香

訪問鴻聯當天,黃昏時懸掛了紅色暴雨警告。記者走在廟街街頭,雨點亂打,雙腳濕透,狼狽非常。正在徬徨之際,突然傳來一陣咖喱香氣,抬頭一看,原來已經到達。這間神秘香料店,顧客大多為了咖喱膽而來,由老闆吳碧集眾家之大成而創製,沒加防腐劑,主力做批發,金鳳、聯邦酒樓等皆是熟客。「以前一煮咖喱,整條街也聞到,每次都搞到好大陣仗,因為容易燒焦,要兩人輪流接力才行。」第二代負責人吳華說。十多年前,生產基地轉至葵涌,老舖轉做出貨接單處,朝九晚六,像世外高人般,懶理入黑江湖事。

鴻聯香辣粉料

廟街20號地下

老香港餐室焗飯聞名

一九五○年開業的美都餐室,至今保留舊有裝潢。以焗排骨飯及蓮子鴛鴦冰而聞名,近年以遊客生意為主。有說其二樓雅座,因可俯瞰廟街及榕樹頭,昔日最多黑道人士聚集,同時亦是電影及電視劇的取景勝地。前年八月早上,餐室遭人闖進大肆破壞時,街坊居然以為只是拍戲,看完熱鬧便離開,冇人報警。

美都餐室

廟街63號

廟街寶芝林

昔日廟街是煙花之地,一碗涼茶有降火之效,加上油麻地有很多水上人,生病定會上岸喝涼茶,所以涼茶舖開得成行成市。春和堂單眼佬隱身在一棟百年古蹟內,格局有點像電影《黃飛鴻》的寶芝林。小店本是藥店,專賣祖傳秘方便秘丸、琥珀膏及滴耳油。五花茶沿用古方,菊花味濃郁甘香,跟糖份極高的支裝涼茶不可日而語。

春和堂單眼佬

廟街151號

坊間難尋雞雜粥

雞雜粥本屬下欄,是昔日的平民美食,但如今坊間難尋,可幸的是,在廟街仍能找到。每次經過明記,均被其半開放的廚房吸引,雞腸及雞肝等內臟存放在膠箱內,坦蕩蕩的,即叫即淥。原於廟街街口擺賣,由街檔做到入舖,是六十多年的老字號。「以前雞雜不值錢,但現在值錢了,不過全是工夫錢,工序多又麻煩,單單清洗烚熟已經要花六個鐘,很多人都不做了。」老闆梁子賢笑說。

堅持採用本地新鮮雞雜,從相熟的雞檔入貨,一碗有齊雞腎、雞肝、雞腸及雞肉,十分足料。粥底加入鯪魚肉而熬成,有淡淡魚香,配合新鮮的雞雜,產生了一種獨特的鮮味。

明記雞什粥

永星里1號G地下

廟街七件事

又稱「男人街」

三、四十年前,小販總是揹着小包大包擺檔走鬼,於是街坊戲稱小販做「降傘部隊」。攤檔種類極多,每隔三步便有一檔是賣「四仔」的,小販不理男女老幼,都會大喊「包清包靚」。還有賣藝兼賣燙火膏藥的江湖人士及大儍髮蠟等,因為商品多以男性為主,故有「男人街」的別稱。

電影拍攝勝地

八、九十年代不少港產片在廟街取景,像《廟街故事》、《廟街十二少》、《食神》、《新不了情》及《廟街皇后》等。這些電影都把廟街描繪成墮落糜爛、龍蛇混雜之地,充滿戲劇性。

零私隱的卡拉OK

廟街有很多歌廳及歌檔,並歡迎客人上台表演,一展歌喉,不少五、六十歲的中年人幫襯。「做得辛苦想抒發一下,唱得好不好,都是自己的事,不用理會別人。」做地盤的中叔說。歌廳有冷氣,裝潢較高級,最低消費至少數百元;歌檔則是路邊檔口,只有帳幕遮風檔雨,數十元便有交易。

逢一三五免費派飯

每逢星期一、三及五的下午,金源飯店門口總會聚集過百位公公婆婆等待派飯。義工及員工總會早點回店煲湯煮飯、架帳篷、放枱凳,這樣的好人好事,已經持續兩年。

300萬牌坊創先河

造價達三百萬港元的廟街牌坊於五年前揭幕,兩座牌坊分別位於甘肅街及佐敦道交界,高10.5米、闊8.9米,是全港首座地標牌坊。

高峯期百檔睇相算命

相信全世界只有廟街會在一條街擁有多個睇相算命檔,算命睇掌睇相睇風水塔羅占卜甚麼都有,高峯期更超過一百檔,蘇民峰亦在此發迹。

相反的街號

廟街始於油麻地文明里,街號由小至大,一直伸延至佐敦道。而鄰近的彌敦道、上海街及新填地街則始於尖沙嘴和佐敦,街尾均在旺角,街號排列方向剛好與廟街相反。

記者:何嘉茵

攝影:楊錦文、許先煜、鄧鴻欣、徐振國

插畫:麥震東

編輯:陳國棟

美術:黃創泰